■廖和平

解读之三

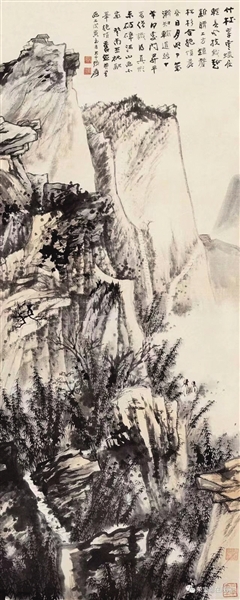

在帝王将相心中的高度

因为其高大巍峨,独撑苍穹,朝廷把它作为中国东、西、南、北的四座圣山之一。中国古代最早出现的是“四岳”。“四岳”在黄帝时代就已有了,当时朝廷还设有“四岳”的官名。自春秋“五行”学说兴起,才有了“五岳”。岳者,山之尊者也。古人把称岳的山看得非常神圣,国家有重大祭祀,例如“封禅”,都要到岳山施行。所以“四岳”比别的山开发得早些,南岳衡山也是这样。

于是乎,三皇五帝来了,上古时期对祝融峰、对南岳的开发时代来临了。

最先开发南岳的恐怕要数炎帝神农氏了。炎帝神农氏政权共传八任帝,传国虚记254年(前4766—前4513年)。到南岳的这位炎帝叫榆罔。根据《帝王世纪》记载,他是上古时代神农氏最后一位炎帝。大概是在(前4539—前4513年)在位,他是华夏太古三皇之一。传说中的农业和医药的发明者,他遍尝百草,教人医疗与农耕。他在衡湘大地发明了耒耜这种农耕工具。耒为木制的双齿掘土工具,起源甚早。耜为曲柄起土的农器,即手犁。唐韩愈在他的《寄卢仝》诗中有一句话:“国家丁口连四海,岂无农夫亲耒耜”。他代表的是长江流域的农耕文明。

传说,他与轩辕黄帝争夺天下的控制权,被黄帝打败后,就力助黄帝管理南方。南方属火,色赤,所以又叫炎帝和赤帝。他把治所设在长沙,但他把家则安在了南岳,道教称南岳水帘洞为朱陵洞天,就是他住过的地方。炎帝不但自己来了,他的女儿也来了。《九仙录》说:“衡岳降元峰,为炎帝少女致斋之所,感元君降,故名。”山上道士对这个故事讲得较为详细。他们说:“炎帝最疼爱的女儿名叫女娃,她听说南岳山上神灵多,非要上山拜访不可,正好炎帝也要进山祭祀,便派人开山辟路,驱狼逐虎,然后带女娃到一座山峰上,设斋祭天,感动了元始天尊下了凡,同他们父女见面,还劝女娃学道,介绍赤松子给她做师傅。不久,女娃就成仙了。以后这座山峰就被人叫作降元峰或降真峰了。这应该是炎帝到衡岳的一个有力佐证。有人说,这个故事太美了,所以它不是真的;而我要说,正因为这个故事太美了,所以它不是假的。

按易经的五行学说南方属火,炎帝神农氏氏族部落是南方最大最强的一个氏族部落,炎帝成为了南方之帝,也就是上古时期厉山国[今湖南属其地]的首领,按现在的说法他是南方的第一任行政长官,故称厉山氏。他对人类的贡献不容置疑,神农尝百草、教耒耕,是中国,也可以说是人类农业的创始人和水稻种植以及中草药的发明者。虽然他帝都长沙,葬在炎陵,但游息之所和主要活动在南岳衡山,大部分时间居水帘洞。且大南岳当时的概念也包括了长沙、炎陵乃至整个荆楚之地。

第二位名人是轩辕黄帝。黄帝轩辕氏政权共历十五帝,传国四百六十一年。到南岳的也是最后一位。他不但亲自来了,还带着夫人嫘祖来了,来干什么呢?做了三件事情:一是封禅,所谓“封”就是“祭天”,所谓“禅”就是“祭地”。他划九州,定“四岳”后,这次是亲自率队来祭天地了;二是来祭奠炎帝神农氏,操劳了一生的伟大神农氏过世了,黄帝不得不来送他最后一程。有资料说,黄帝和炎帝是亲弟兄,这个,不靠谱,他们分别是两个部落联盟的首领,为争夺天下的控制权,还打了一大仗,虽然炎帝打输了,但他们英雄惜英雄,情感上胜过亲兄弟;三是在南岳埋藏了一部《金简玉书》,这里要特别指出的是,南岳最早时不叫衡山,而是叫宛委山。夏朝时有一部叫《本行记》的书说:黄帝藏书于九嶷之东宛委山,录以文玉,覆以磐石,金简玉字刻其文,后来被大禹发现,找到治水方法,治服了天下洪水。遗憾的是,由于禁受不了山上的风寒,黄帝的老婆嫘祖,就是最早养蚕的中华蚕祖,万世衣祖———这位中华民族伟大的母亲,不幸病逝于南岳,黄帝只好含泪把她安葬在南岳,南岳于是有了嫘祖峰。

此后有一个大昊氏的南相赫胥氏,也住在南岳。《楚宝》只简单介绍说:“祝融氏之先,有赫胥氏,葬于衡之朝阳峰”,他大概对开发南岳也有一些贡献。但史籍对他介绍不详。

接着到南岳的是黄帝的孙子高阳氏颛顼帝,他也热爱衡山,住在衡山。颛顼帝任命两个孙子重、黎兄弟协助祝融工作,一个司天,管天文,一个司地,管地理,死后也葬在朝阳峰。在楚灵王之世,山崩,毁其坟,得营丘九头图。他们大部分时间住在山下,对促进南岳古镇的形成起了作用,大概也是对南岳有贡献的缘故吧,他俩也叫祝融。

再就是颛顼帝的侄子帝喾高辛氏,他虽然没有亲自来过衡山,却给衡山留下一件宝物,名叫“高辛氏玛瑙瓮”。据说是丹丘国进贡来的,用以承接甘露,后由他的后裔帝尧收藏到国都,传给舜帝。舜帝就把它迁运到祝融峰,建月馆放置。传说舜在这里会见了诸候,把瓮中的甘露赏赐给群臣和众妃。现在祝融峰上有一块宽敞的平地,可能就是那时开辟的。

舜帝来了。《尚书。舜典》说:“五月南巡至南岳,如岱礼。”《年鉴》说“七十九年舜巡四岳,至衡山”。《一统志》说:“舜于韶山奏乐”。《符子》说:“五十年帝巡南岳。崩于河。”看来,舜先后四次到衡山是实有其事的,那么他对衡山的开发超过了以前的帝王了。《南岳志》记载,安上峰有舜溪、舜井、舜洞等地名,《一统志》说:“舜南行驻跸于此。”安上峰曾有舜手植的樟树一棵,遮天蔽日,汉朝王逸作赋,有“南岳之洪樟”一句,就是指此,据说一直活到抗日战争时期才毁掉,现在该峰石崖上还留下“舜樟”二字。

大禹来了。《竹书纪年》说的“舜帝七十八年,命禹治水到衡山”。大禹指挥治水大军,为衡山做了许多好事,把东湖开发为陆地,就是大禹干的。最明显的例子,是他对南岳的开发。《遁甲开山图》说:“禹开宛委山(南岳山)得赤珪如日,碧珪如月,长一尺三寸”,这里暂不说开山得了玉碧,单说大禹开通的山路就是可观的了。大禹在山上转来转去,已点出的峰名就有祝融峰、朝日峰、金简峰、云密峰、芙蓉峰、紫盖峰,还有没点名的峰呢,这些群峰之间的道路以前没有人修过,不是大禹开通的还有谁呢?

大禹不仅开发了南岳山,还开发了南岳古镇,他在南岳镇东街今祝圣寺处建清冷宫祀舜。好几种古书都作了介绍,足见有相当的规模,住了主持祭祀的官员和他们的家属。祭祀要奏乐,这就吸引了当地居民前来观看,定居,对繁荣市镇起着凝聚作用。可以说,大禹对开发南岳功劳最大。

周朝时,周穆王到过南岳,登过祝融峰。

历代帝王对南岳,对祝融峰都礼遇有加,但汉武帝却是个例外。汉武帝以路途遥远为由,于元封五年(前106年)移南岳于安徽天柱,当时湖南的衡山,又叫做“湘山”。从此,官方的南岳离开了湖南。而把五岳作为一项国家制度而进行常祀的是汉宣帝。汉宣帝于神爵元年 (前61年),确定泰山为东岳,华山为西岳,恒山为北岳,嵩山为中岳,霍山(天柱山)为南岳。衡山从此时起,不再是国家认定的“南岳”。但老百姓心中的南岳则一直是衡山。

据唐宋以后的史料记载,自隋文帝杨坚统一南北朝之后,于开皇九年(589年)诏定湖南衡山为南岳,其他四岳没变,从此成为定制。过了695年后,南岳衡山再次回到中华五岳的怀抱。有一种说法,皇帝杨坚诏废天柱山,而改定湖南的湘山为南岳(有个传说,天柱山形势太险峻、道路太陡峭,隋文帝根本爬不到顶上去,一时不快,于是将其南岳之名废了);隋唐以后,南岳便移至湘山,并改其名为衡山。而安徽的天柱山则被列为中国五大镇山的“中镇”。其余四镇是:北镇医巫闾山(辽宁省)、东镇沂山(山东)、西镇吴山(陕西)、南镇会稽山(浙江)。

正是因为南岳衡山有这么一段并不高大、光彩的历史,所以曾经有一个重新评定“五岳”的论调,企图把南岳从“五岳”中分离出去。

开创了历史上著名的“开元盛世”的唐玄宗写了一首名叫《送道士薛季昌还山》的诗歌,诗中语及南岳。薛季昌,是唐代高道司马承祯的弟子,是南岳第一个皇帝任命的道观主持,道教上清派第十三代宗师。唐玄宗曾召他入内庭,问以道法,备受恩宠,薛季昌回南岳时,唐玄宗还赋诗相赠。诗云:“洞府修真客,衡阳念旧居。将成全阙要,愿奉玉清书,云路三天近,松溪万籁虚。犹宜传秘诀,来往侯仙舆。”诗歌的大意是,薛季昌宁可舍弃贵为帝师的高位,也要回到南岳钻研天道,过一种清心的生活,实在是有道之人。唐玄宗对他厚颁金帛之后,以诗相送。

最能说明南岳圣帝的地位和作用的要数唐中宗李哲在给南岳的《玉牒》中写的那句话:“凝薰万姓,陶化八肱”。这就是五岳在统治者心中的地位和作用,也就是南岳文化的巨大力量。

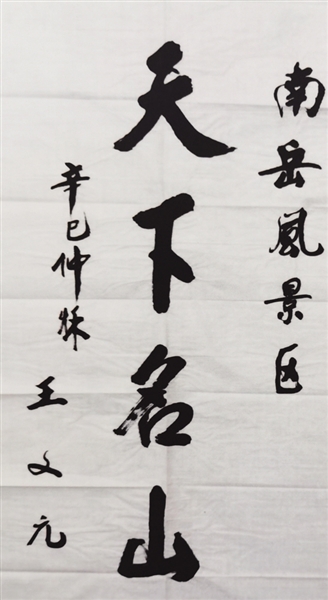

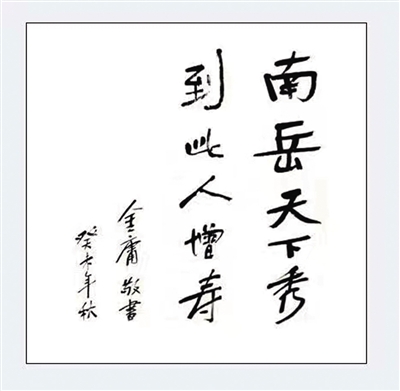

对南岳情分最深的当数宋朝那个最会书法的皇帝——宋徽宗赵佶。1105年,宋徽宗巡游南岳。到哪里他都没有忘记自己是天下最好的书法家这个身份,在南岳,也是如此,留下两处题刻:一是金简峰皇帝岩上大名鼎鼎的“寿岳”;二是“天下名山”。他是继宋太宗、宋真宗、宋仁宗和宋神宗之后更加信奉道教的君主,在他巡游南岳回朝后的二十几年时间里一直情系南岳,特别是在政和、重和、宣和年间,曾为南岳的诸多宫观数次颁赐宸翰,或再题新额,如“降圣观”“九真观”“崇明观”“寿宁观”“九仙观”“寻真阁”“铨德观”“神霄宫”“黄庭观”等9个宫观殿阁榜额,他是历代帝王中为南岳题写墨宝最多的一位。据李元度《南岳志》记载,南岳之左有“宋徽宗诵经台”,明代著名文学家顾璘还吟过《过宋徽宗诵经台旧址》之诗。总之,宋徽宗与南岳情分很足。

明朝建立后,朱元璋则认为五岳之神,神灵莫测,“岂国家封号可加?”凡是岳、镇、海、渎,都以本名称之。因此于洪武三年(1370年)南岳圣帝被改称为“南岳衡山之神”。这并不表明他对五岳之神不重视,而是他认为自己只是个人君,不具有给神加封号的资格。事实上明代也对南岳庙进行过几次大的扩建修护,使其更加雄伟、壮观、崇严,且逐渐兴建依傍中轴线主体建筑的东八观、西八寺,并彻底整治了大庙的周边环境,使南岳庙形成了一个完美的古建筑群,故有“江南小故宫”之称。事实上在朱姓王朝中南岳菩萨享受了超过帝王的待遇。

清代,虽说是满族兄弟统一大业,但政治、经济、文化并不曾排斥早已开化的汉族民众。从康熙开始,对五岳特别是南岳尤其重视。从1705年到1879年间,先后6次对南岳庙进行大的维修,其中光绪年间一次耗银一亿二千万两,创造了南岳修庙史上花钱之最。清代的皇帝虽然没有对岳神加封,但前后钦赐给南岳庙的御匾有7块,康熙御书的“光辅紫宸”“永峙南维”,雍正书的“功宏育物”,乾隆书的“灵曜南云”,嘉庆书的“宅南标极”,同治书的“铨德钧物”,光绪书的“黄离永吉”等。这些,足以证明清代王朝对南岳的重视和对南岳圣帝祝融的崇拜。

最有意思的当数清代乾隆皇帝咏祝融的诗:游了一峰又一峰,七十二峰到祝融。祝融峰上几千秋,山自青青水自流。远观东南三千界,近看西北八百洲。万里长江飘玉带,一轮明月滚金球。祝融美景观不尽,天心有幸再来游。有人说,在文学上来说,这只能算一首打油诗,但这也已经够了。

据《南岳志》中不完全的统计,历代朝廷祭祀南岳是比较频繁的,其中宋朝29次,元朝8次,明朝33次,清朝42次,足以表明南岳的地位是何等显赫!