■廖和平

“衡岳千仞起,祝融一峰高”。众所周知,南岳有“风光四绝”:一是祝融峰之高,二是方广寺之深,三是水帘洞之奇,四是藏经殿之秀。

这“四绝”无疑是南岳旅游经典中的经典。仔细回味这“高、深、奇、秀”的绝妙之处,你不得不佩服我们先人的大智慧。

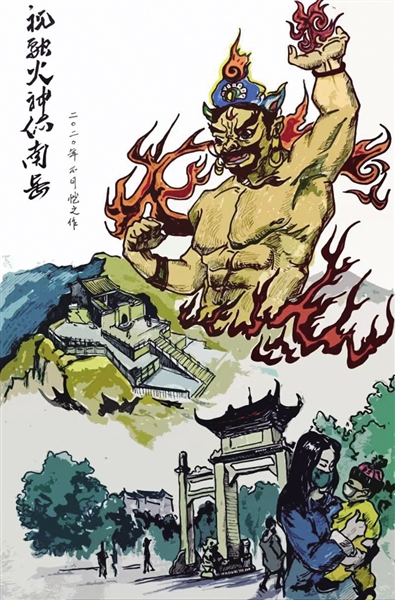

正如衡山最初不叫衡山,至少在夏朝初还叫宛委山一样,祝融峰最初也不叫祝融峰。至于当初到底叫什么名,从现存的相关史料中还真没找到有力的说法。直到燧人氏的后代火神祝融来到南岳,主管南方事务,并以德施化,以火施化,以乐施化,泽被万民,死后葬在此峰。后人为纪念他的不世功德,以他的名字来命名这座衡山最高山峰。这才有了祝融峰的称谓。

在古语中,“祝”是持久的意思,“融”是光明的意思,就是让他永远光明,永远照亮人间。到目前,祝融峰这个称谓已有数千年历史了。

在南岳的这位祝融,是燧人氏的后代,大概生活在公元前4827—前4781年间,在位执政达百年之久。是人,也是神,由于他太伟大了,后人便把他当做神来供奉了。其实,祝融不只是一个人,而是上古时代一个部落联盟的首领,是对这个部落联盟很多代首领的统称。祝融还是一个团队,这个团队是上古时期专门使用火、保管火、教人民正确用火的。以至于,祝融在很长时间里成为一个官职的名称了。

而衡山祝融峰上的这个祝融,位列三皇五帝,是中华民族人文始祖之一。他是一位爱民、护民、教民、乐民、治理有方的古代领袖之一。祝融氏生前受命治理南方,薄刑罚,施仁政,敬天地,观天象,教民使火存火,移风易俗,深得时人爱戴,是一位以百姓的忧乐为忧乐,以百姓的痛苦为痛苦,令人敬仰的神。传说,他活了108岁,死在了南岳。人们为了感怀他、纪念他,把他生前活动过的南岳衡山最高峰命名为祝融峰,把埋葬他的山峰命名为赤帝峰。由此可见,祝融峰上制高点祭奠的是祝融,祝融就是今天的南岳圣帝,可谓是南岳衡山的形象代言人,是南岳衡山文化的地标。

关于祝融的故事很多:传说炎帝去世后,黄帝少了一个管理南方的大臣,于是任命他的六相之一,分管森林、工业和火事的祝融氏为司徒,治理南方。他把都城就设在南岳,常住衡山,这就是史书所说的:“祝融宅其阳,居衡而司夏。”

《路史》载:“未有嗜欲,无所选作,师于广寿,以毓其德,刑罚未施,而民劝化,三纲正,九畴序,是以天下恰和,逐物咸遂。”《名胜志》载:“祝融峰最高,位值离宫,以应火德,乃祝融君栖息之所。”

祝融善音乐,以乐施化,能创作乐曲。《绎史》说:“听弇州之鸣鸟以为乐歌,作乐属续以通伦类,谐神明而和人事,是以耳目聪明,而寿命长,移风易俗,天下大治。”

他曾制作乐曲祭祀南岳,《潜确类书》说“感碧鸡,凤凰集其顶。”他还留下黄帝一个祭祀乐曲,名叫“黄帝盐”在衡山。南宋音乐家姜夔在山上寺庙找到这个曲谱,认为“音节闲雅,不类今曲。”这也许是上古时期的中国好声音。

祝融爱天下,更热爱衡山。生前以南岳为国都,治理天下,死后葬在衡山,所以衡山有赤帝峰(亦说是炎帝),峰上原有“祝融之冢”。

《水经注》说:“衡山有祝融冢,楚灵王之世,山崩,毁其坟,得营丘九头图。”南岳能成为这样一位深受人民爱戴的上古领袖的陵寝之地,并在山顶和山下立庙供奉,香火传承几千年而不衰,这是南岳的莫大荣幸,是南岳的福气。

以上是关于祝融峰名的来历以及祝融的一些情况介绍,下面笔者想在几个方面来解读祝融峰之高。

解读之一

地理意义上的高度

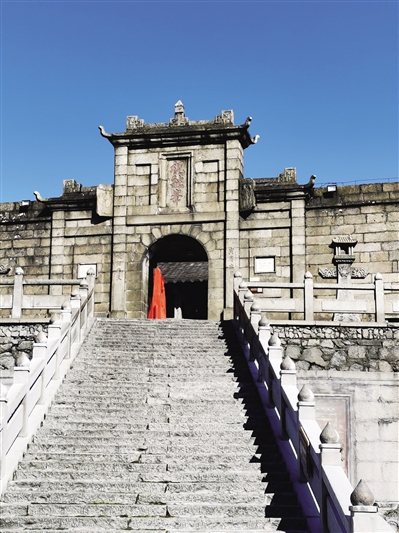

祝融峰到底有多高?细心的朋友会发现在“祝融殿”大门两侧有一副对联:“寅宾出日,峻极于天。”前者指清晨五到六点时太阳升起,后者说祝融峰顶比天还高峻。

祝融峰是八百里衡山之巅,乃“青天七十二芙蓉”之最。他挺拔突起,高出芙蓉、紫盖、天柱、烟霞诸峰之上。《南岳志》载:祝融峰,海拔1289.8米,但这是过去时。

2007年4月27日,根据国家建设部和国家测绘局公布的最新数据显示:衡山主峰祝融峰海拔为1300.2米。这也是衡阳地区的最高点。

解读之二

文化意义上的高度

在人类较长的远古时期,五岳文化集中了中华民族文化的精髓,五岳文明代表了中华民族的文明,若要天下太平,安抚百姓,必须打五岳的旗帜。对统治阶级而言,祭祀五岳、宣传五岳、建设五岳,也是一种政治需求,以图民安国富、鸿基永固。

祝融代表的文化就是火文化。南岳是火神圣地。按照中国传统文化的五行之说,天下五岳,各司其职,南岳镇守南方司火。火开创了人类文明的进程。火,被誉为“世界文明之父”。

英国作家柴尔德在《远古文明史》一书中说:“掌握了火,人类就控制着一个强大的物质力量,控制着一个显著的化学变化。自然界是一个生物,支配自然界一股伟大力量,这在历史上还是第一次。”

火的发明和使用,使全人类在征服自然、改造自然的过程中,迈出了决定性的一步。有了火,人类才能炮生为熟,结束了过去“茹毛饮血”的时代;有了火,人类可以御寒以及抵御野兽的侵袭,增强了自卫能力;甚至从某种意义上来说,火文化是人类一切文化发展的始祖和渊源。所以,从原始人到现代人智慧产生的每一步都离不开火,人类文明的发展史就是一部照耀全球的火文化发展史。

正是因为火对人类来说实在是太重要了,所以早在原始社会,人类就开始了对火的崇拜。我们的祖先认为世界是由金、木、水、火、土五大元素构成的,他们称之为“五行”。在自然科学还非常落后的情况下,他们认为这五大元素的背后是由五位神所掌管着的,于是,火神便也由他们构思出来了,这个火神就是祝融。

与此同时,佛家也认为世界是由地、水、风、火四大物质构成。我们的祖先在构思神的时候,常常将人与神合二为一,即对历史上一些确实为人类作出过重大贡献,或具有非凡本事的人赋予神的名号,并为他们构想更大的本事,从而使他们神化。祝融正是这样一位人神交合的神。

今天,用火是一项很简单的技术,但在远古时期,用火并不那么简单。我们的祖先很早就掌握了人工取火、保管火种和用火技术,但由于早期的房屋离不开草木建筑材料,一旦失火,危害极其严重。

所以,早期的先民还没有在房内用火的习惯,只有进一步了解火的性质,掌握了更加全面的用火技术以后,才敢在房内用火。而提高用火技术正是祝融氏部落的传统。祝融氏的贡献在于,最终把火引入了人们的住房内,使住房变成了温暖的家。

因为先民对祝融的崇拜非常强烈,为了借助神灵的权威使人民有所敬畏,从而巩固政权维护统治达到“事神治民”的目的,历朝历代的皇帝对火神祝融进行了多次加封,表示对祝融的崇拜:

唐开元(713年—741年)时,祝融被封为南岳真君;唐天宝五年(746年),祝融被封为司天王;宋大中祥符四年(1011年),祝融被宋真宗加封为司天昭圣帝;元朝至元二十八年(1291年)时,祝融又被加封为“司天大化昭圣帝”。

明洪武三年(1370年),朱元璋认为神的封号由人来敕封有不敬之嫌,故革去原来所有的封号,称为“南岳衡山之神”。清朝统一中国后,对南岳衡山之神虽没有再敕封加号,但是10个皇帝中有6个皇帝给南岳衡山之神的居所——南岳大庙赐过7块御匾,康熙皇帝还亲书《重修南岳庙碑记》。

相关史料显示,在中国古代,对于南岳的管理规格一直很高,像朱熹这样的大人物,都曾做过南岳的庙监。帝王们或遥祭或派大臣祭祀或亲临祭祀,都是为了表达对这位司火之神的崇敬。翻开中国的辉煌二十四史,关于对祝融的祭祀、赤帝的祭祀、南岳衡山的祭祀赫然在册,朝朝代代均有浓墨重彩之笔。

《南岳志》载,从唐代开元年间到清代宣统年间,受皇帝的委托来南岳致祭的专使就有120多次。

自古及今,南岳的“火文化”影响深远且代代相传,它既是“文明奥区”的源头,也是南岳古代文化从未截断和枯竭过的主流,直至今日仍然是南岳文化重要组成部分,是南岳引以自豪的文化品牌。

“八卦象离,中正乃成天下化;五行属火,文明大启楚邦材”,这是南岳大庙东便门的一副对联,这些都充满了对火神祝融的崇敬。

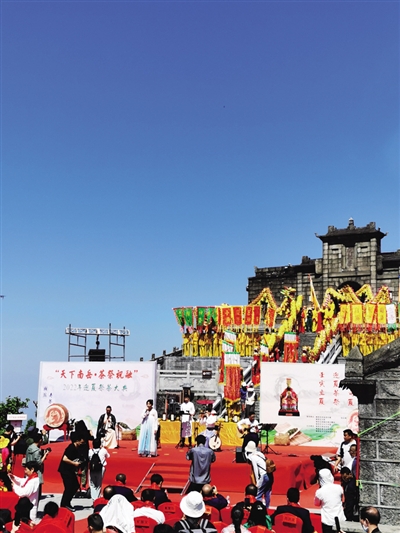

今汉族地区人民多供奉祝融为火神,火神庙遍布全国各地,并形成了广泛深厚的民间崇拜。千百年来,无数黎民百姓为了表达对祝融的尊敬和崇拜,自发地前往南岳祭祀火神,南岳也因此成为了中国民间唯一自发祭祀火神的地方。这种民间的烧香朝圣活动,在南岳自古至今影响江南数省,香火旺盛,仪式虔诚,场面蔚为壮观。这种祖祖辈辈、世世代代对“火神”崇拜的涌动,永续着这种近乎朝圣般的祭典。

不管现代文明如何发达,这种崇拜仍然没有消减、也不会消减。因为火本身就是光明、进取、朝气、活力的象征,而南岳的火文化,以其独特的历史背景,丰富的文化内涵,鲜明的民俗特色,彰显出巨大的生命力、影响力和创造力。

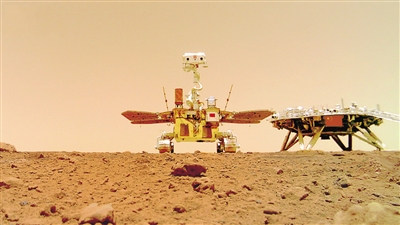

火的应用促进了人类文明的发展,驱散黑暗、带来温暖。火也将照亮鸿蒙,指引人类不断探索浩瀚星空,引领人类追逐“永远的光明”。

今天,火的含义被不断延伸,开垦荒地叫“刀耕火种”,过日子叫“人间烟火”,黎明百姓叫“万家灯火”,传宗接代叫“香火”,乔迁叫“搬火”或“过火”,兴旺发达叫“红红火火”,元宵节叫“灯火节”,开运动会要传“圣火”,思想活跃叫“有火花”,做事雷厉风行、快节奏叫“风风火火”,帮人家的忙叫“补火”。我们身体中有火,五行中有火,八卦中有火。

古往今来,南岳成为中华民族唯一被众所公认祭祀火神的地方。火神祝融无疑是南岳衡山的一个世界级的文化地标。但遗憾的是,“火神圣地”这一独特的文化资源至今没有很好地纳入发展的视野,这一独特的文化价值至今没有得到有效利用。

如果说要挖掘民族文化的宝贵资源,奥运会、亚运会以及国内众多的运动会完全可以到“火神圣地”南岳取火,没有必要千里迢迢到国外去传递和点燃火矩。因此,南岳要加大火文化形象策划和推介力度,释放“火神圣地”的无限潜力,使之成为南岳真正具有核心竞争力的旅游品牌。

2021年4月24日,国家航天局宣布:中国第一辆火星车名称为“祝融”,祝融号火星车重约240公斤,长3.3米、宽3.2米、高1.85米,满载航天梦想,踏上了人类奔火之旅!