■刘 洁

上几篇我们介绍了至今屹立在石鼓书院广场上的石鼓七贤:韩愈、李宽、李士真、周敦颐、朱熹、张栻、黄榦。石鼓书院曾在很长的时间里建有七贤祠,以纪念这七位先贤。在石鼓书院里,还曾建有另一个七贤祠,祭祀湛若水、邹守益、程宏忠、祝咏、刘黻、刘稳、王万善,此谓后七贤。这里我们重点介绍其中的两位代表人物,湛若水和邹守益。

湛若水(1466—1560年),字元明,号甘泉,明朝著名理学家。40岁中进士,之后在官场平步青云,官至南京礼部尚书,又转吏部、兵部尚书,直到75岁时才告老还乡。他与王阳明是同时代人,长阳明先生七岁。湛若水与王阳明自公元1504年相见,就成一世的知己,后来虽在学术上有争议,但仍保持着深厚的友谊。两人都是既为官又为学,以王阳明的话来说是“共以倡明圣学为事”。湛若水从44岁时开始讲学,一直到去世,历时50余年。曾在南岳建甘泉书院,也曾数次应邀到石鼓书院讲学。

湛若水大概是来石鼓书院讲学名家里年纪最大的。《清泉县志·人物卷》里记载他:“九十复游衡州,舟泊石鼓,题诗讲堂壁间,再登南岳,栖迟数月。庞眉皓首,颜若童稚,望之若仙人焉。”90岁的湛若水自己作《承应谨庵督学置酒请会于石鼓书院作》曰:

衡云烂睡六十日,江雨痛饮蒸湘头。含情吊古忘言说,石鼓无声江自流。

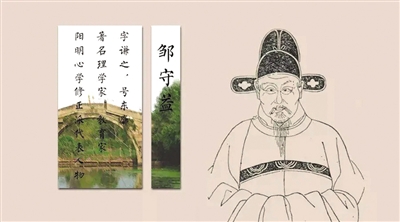

王阳明虽然没有来到石鼓书院,但他的高足邹守益却是对石鼓书院有过很重要的影响。邹守益(1491—1566年),字谦之,号东廓。探花及第,官至南京国子监祭酒。因直谏被打了屁股罢了官,于是居乡讲学,从者甚众。他一生讲学简易明了,朴实无华,直指人心,是阳明先生最器重的弟子之一,也是阳明先生《年谱》编修总裁。因教导有方,祖孙四代中出了7个进士,5个举人。嘉靖年间,邹守益来到石鼓书院,登临合江亭,不由缅思曾来过的先贤,步韩愈《合江亭》之韵作《步石鼓书院壁间文公韵》:“后来予韩子,古调亦寡和。”这里有韩愈来过。“南渡得朱张,绝学最上课。”朱熹和张栻也曾来此地讲学。咏古叹今,于是决定留下讲学。他将与石鼓学子们讨论的内容整理成《语石鼓诸生二十五篇》,对识性、求实、时习、笃行、慎独、戒惧、格物、致良知等作了精辟的阐述,成为石鼓学子们向学的至理名言。

明朝初年全国书院转衰,直到阳明心学兴起书院再度兴盛。而石鼓书院由于代表“甘泉学派”的湛若水以及代表“阳明心学”的邹守益的多次到来,成为“王湛之学”的重要传播平台。时任衡州知府的蔡汝楠曾说:“考亭(朱熹)、南轩(张栻)与今湛、邹二先生所尝过化”是造就“石鼓著名穹壤”的重要原因。将湛若水、邹守益与朱熹、张栻相提并论,足见其二人对石鼓书院影响之大。

除了前后石鼓七贤之外,历朝历代都有很多大儒来到石鼓书院讲学。如宋代的汪澈、戴溪、程洵;元代的黄勉斋、程敬直;明代的叶丰川、茅坤、蔡汝南等;清代的吴时来,旷敏本、余廷灿、张学尹、王闿运、曾熙等,都相继来这里或登台传经或主持书院或偕同会讲。可以说,自宋以来,众多一流学术大师在石鼓书院交相辉映,名家荟萃。

石鼓书院另一特别之处,是地方官员的高度重视。石鼓书院从南宋以来并非官学,但地方官员来衡阳赴任,或是上级官员来衡阳视察,多首先到石鼓书院。历届地方政府对石鼓书院的重视和支持都超过衡州州学。历史上多位担任过衡阳第一长官的官员都亲自担任石鼓书院的老师,教育学生,为石鼓书院的发展做出了重要贡献。

这里首先值得一提的是明朝嘉靖年间在衡阳任知府的蔡汝楠。

蔡汝楠(1514—1565年)字子木,号白石,进士出身,嘉靖二十八年(1549年)出任衡州知府。在衡阳任职四年间,他不仅亲自为石鼓书院订立条约,建立奖罚制度,而且每月的初一和十五,必登台讲学。平时只要有空闲时间,就来书院与学子们讲论经书,命题考试,回答质疑。由于管理有序,讲学有方,学习之风日浓,石鼓书院声名远播,大量优秀学子来到石鼓书院求学。

蔡汝楠不仅亲自参与书院管理和讲学,而且常与同僚一起会讲于石鼓,与学子们交流讨论,相互辩论。在明万历《石鼓志·卷之上》里,时任衡州通判李初记载其“志趣拳拳石鼓,与白石蔡公辩论经典,抽寻疑义,引诱诸生,多所启发。”并作诗《陪蔡白石公讲堂作》:

湘江岁月惜居诸,春暮追随拜孔庐。老我自惭读不得,多劳营道口传子。

蔡汝楠所教弟子王大韶也有诗纪念老师《石鼓讲堂怀蔡白石夫子》:

当年元定此登台,逐队青衿济济来。尽日春风吹讲幄,分更夜雨听鸣苔。

五经一解江河决,万古群蒙天地开。但看阶前双树绿,居人犹意向时栽。

明朝隆庆年间,衡州知府艾可久、通判罗贡和推官赵世卿也常结伴讲学于石鼓书院。每逢考试时不仅亲自临考,认真评阅,而且设置酒宴,以奖励优异学子。清朝道光年间,衡州知府高人鉴对石鼓书院倾力培植,不仅亲临讲学,亲阅考卷,而且有过人的识人慧眼,赏识提拔了晚清“中兴四大名臣”之一的彭玉麟。

由于政府重视,名师荟萃,千百年来石鼓书院人才辈出。宋乾道八年,学子邓友龙、邓友龄、王居仁三人同中进士,成为一时的荣耀。明、清两朝,石鼓书院的学子中举登科者更是数不胜数。嘉靖三十一年(1552年)八月,石鼓学子们赴省城参加三年一次的乡试,李孟彰、王大韶、谭汝赓、徐应南、彭良臣、陶宾等六人同时中举,时称“朱陵六凤”。值得一提的是,这里“六凤”中的王大韶后来官至御史。他学识渊博,博古通今,曾主讲石鼓书院,参与编纂首部《石鼓书院志》,为后世留下了极为珍贵的书院史料。清光绪六年,石鼓书院学子祝松云、谭鑫振、杨依斗、陈鼎4人登科,其中谭鑫振殿试点了探花,一甲第三名。石鼓学子入仕人数也灿若群星,其中前面提到的彭玉麟为湖湘文化的杰出代表,其独特的人格魅力至今为世人称道。

除了地方官员重视石鼓书院教育之外,1200多年来的著名儒家思想家多多少少也与石鼓书院有些联系,可以说石鼓书院见证了儒家千年来的发展历程。由于自宋代以来的儒家各大思想流派都曾来到过石鼓书院,思想交流碰撞,学术氛围深厚,石鼓书院成为远至京师近至衡永郴桂士子们向往和云集的学府,成为湖湘地区引人瞩目的儒学传播基地,并进-步发展成为中国古代“讲学式”书院的楷模,对湖湘文化的演变和发展做出了突出的贡献。

石鼓书院开创了自由讲学、互相讨论、求同存异的古代书院“讲学式”教育新模式,这在当时是一大创新精神的体现。这种“讲学式”的教学模式也为儒家理学的发展注入了一股强大的生命力,对后世学术的演变产生了重要影响,也使得提倡自由辩论、思想碰撞的书院日益兴盛。