■谷彦平

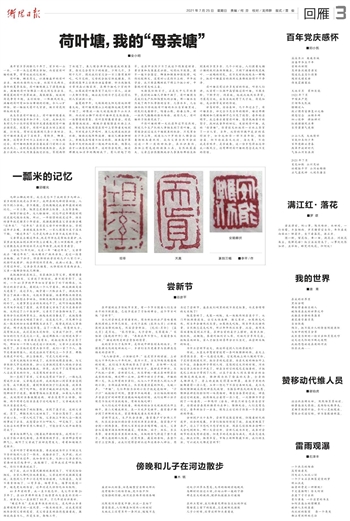

在中国的众多传统节日里,有一个节日随着人们生活水平的不断提高,已逐步退出了习俗的舞台,这个节日叫做“尝新节”。

古人对尝新是非常看重的,因为新谷的出产意味着难熬饥瑾的上半年已结束。古代于孟秋(农历七月)以新收获的五谷祭祀祖先,然后尝食新谷。《礼记·月令》《孟之月》是月也,“农乃登谷,天子尝新,生荐寝庙。”宋陆游《春晚雨中作》诗:“冉冉流年不贷人,东园青杏又尝新。”描述的则是新尝青杏的情景。

我的家乡位于耒阳市,是传说中神农创耒的地方,中国农耕文化的发祥地之一。乡亲们自然更看重与农耕息息相关的尝新节。

“大人盼尝新,小孩盼过年。”这是家乡的谚谣。上世纪七十年代和八十年代初,农历六月,当太阳越来越毒辣的时候,我们迫不及待地等来了尝新节。具体哪一天过节,没有定准。一般选个逢辛的日子,最好是辛卯日,生产队统一尝新。尝新前几天,队长审视一眼正在田野茁壮成长的水稻,确定哪一丘田,在哪个好日子开镰。开镰的那一天,队上所有的乡亲们,从七八十岁的老人到七八岁的小孩,全部站在田埂上。队长迎着清晨的阳光,大喊一声:“开镰”,几位年轻力壮的小伙子就走进稻田,“沙沙沙”地把稻子刈倒,整整齐齐地码着。当打稻机转动的声音在空旷的田野里清脆地响起的时候,我们这群小孩子便忍不住欢呼雀跃起来,有新米饭吃啰!

大人们也欢呼雀跃着,新收的稻谷当天就挑到禾坪上晒干,第二天碾成新米。在一片欢声笑语中,每家每户都分到了新鲜的大米,家家都散发着大米的清香。

尝新节这天,生产队会杀猪,每家每户可分两三斤肉。队长还会组织精壮劳力到水库里去捞鱼,每家每户可分到一到两条鱼。有的人家里还会杀鸡宰鸭。这天,父亲会从菜园里摘来新鲜的蔬菜,有辣椒、茄子、丝瓜、长豆角等。母亲则在家里蒸新米饭,米饭的香气弥漫了整个屋子,那久违的醉人饭香,还有肉鱼、蔬菜的香味,在整个村子上空飘荡,让我们觉得尝新比过年还要令人神往。因为过了尝新节,盛在我们碗里的就不再是红薯,而是香喷喷的大米饭了!

饭菜整好了,先装一碗饭,夹一块肥肉倒在桌子下,从门外把狗请进来,让它大快朵颐。据父辈讲,如果狗先吃肉,则当年会猪肉比米贵;如果狗先吃饭,则当年米比猪肉贵。当然狗总是先吃肉,所以年年肉比米贵。此后,再用米筛端着饭菜到正厅屋,在神台前的桌子上摆好,敬香点烛、烧纸钱、放鞭炮,恭请列祖列宗入席。列祖列宗享用完后,把饭菜端回来,家人才按长幼尊卑分方位坐定,品尝新米饭的味道。

为什么尝新节这天,狗这样受到人们的尊敬呢?

传说,玉皇大帝驾前曾经有一条叫做獐狮的狗,在天上活得很自在。有一天透过天眼,它发现地上的人饿的可怜,于是特意跳进天河,把全身的毛浸湿,再在天庭的晒谷坪上打个滚,准备把种子带到人间。没想到过天河的时候,河水把它身上的谷子冲走了,好在当时它的尾巴是翘着的,才把尾巴上的谷子带到了人间。以至于后来人间禾苗结出的谷穗都是狗尾状的。獐狮因为犯了偷盗的天条,全身的毛都掉光了,身上的皮肤变得薄如蝉翼,连肚子里的内脏都看得一清二楚。玉帝一怒之下不准它再回天庭。走头无路的獐狮被采药的神农氏收留。为报答神农氏的收留之恩,獐狮在神农检验任何一味药物时,都自告奋勇的尝试。神农透过它的皮肤,把药物反应看得一清二楚。一次獐狮不幸尝到了一味毒药,一命呜呼(后来,神农只好自己亲自尝百草,后因误食毒药断肠草而丧命)。獐狮死后,人们没有忘记它,每年新谷子一出来,便马上让它的子孙第一个享受尝新的待遇。

分田到户头十来年,尝新节还很受重视。但随着时代的进步,社会的发展,乡亲们陆陆续续进了城,在城里购置了房产,过上了不愁吃不愁穿的生活。现在已经很难弄清哪一天会吃到新米,哪一天尝过新。尝新已成为历史,我虽对尝新节的消失有些遗憾,但更多的是欣喜与满足。现在交通发达,物流方便,物质丰富,市场上新鲜果蔬不断,我们的生活,可以说天天都是尝新节!