蒸湘区前身是1980年8月22日成立的衡阳市郊区,2001年5月28日挂牌成立蒸湘区。位于衡阳市西部,因蒸水河在此与湘江合流贯穿全境而得名,总面积101平方公里,常住人口30余万,下辖2个镇3个街道。区内环境优美,山水独具,人文氛围浓厚,科技资源丰富,是衡阳市唯一省级文明城区。境内的雨母3A级风景名胜区,生态环境清雅、人文景观优美,被誉为“城市绿肺”和“中心花园”。

1978年,党的十一届三中全会作出实行改革开放的伟大历史性决策。四十年众志成城,四十年砥砺奋进,四十年春风化雨。回首改革开放的40年,蒸湘经济社会发展实现了前所未有的大突破、大跨越和大发展。

☆经济建设实现由“量变”向“质变”的大转型

地区生产总值由1980年的7479万元增加到2017年的208亿元,涨幅达278.11倍

1980年,郊区经济结构非常单一,除农业外,仅有少数农家手工业和供销商业,社会总产值与农业总产值几乎接近。换句话说,当时唯一称得上“产业”的也只有农业,其他产业俗称“副业”。十一届三中全会后,蒸湘区贯彻落实党中央改革开放政策,农业、乡镇企业和个体工商业迅速发展。特别是成立郊区以来,该区经济社会发生了翻天覆地的变化。地区生产总值由1980年的7479万元增加到2017年的208亿元,是1980年的278.11倍。公共财政收入由1980年的276万元增加到2017年的21.51亿元,是1980年的779.34倍。

目前,蒸湘区税收占财政总收入比重为98.18%。固定资产投资由1980年的1590万元增加到2017年的200.79亿元,是1980年的1262.83倍。社会消费品零售总额由单一的农民消费总额发展到全体居民消费总额,2017年,该区社会消费品零售总额达到118.89亿元。2017年的三次产业结构2.4∶53.3∶44.3。

在习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下,蒸湘区经济社会发展逐步由高速增长转向高质量发展。2018上半年我区经济建设圆满完成了“双过半”目标任务,6个主要经济指标中共有4个指标居全市和中心城区首位。今年1-6月份,全区实现地区生产总值100.51亿元,同比增长8.8%,增速居全市第二位;完成一般公共预算收入13.37亿元,同比增长17.6%,居全市首位;完成固定资产投资53.07亿元,同比增长9.7%;规模工业增加值增长9.9%,居全市首位;实现社会消费品零售总额58.43亿元,增速居中心城区首位;上半年全区居民人均可支配收入达17361元,增长8.39%,居中心城区首位。

☆基础建设实现由“农村”向“都市”的大变样

从农田面积占40%以上的城市郊区美丽蜕变为现代化都市

1980年,衡阳市郊区恢复行政建制后,共管辖9个人民公社,103个生产大队,819个生产队和6个农场。当时,全区主要以种植水稻为主,全区拥有基本农田21.63万亩,占全区总面积的40.45%,是一个典型的农村面貌。随着改革的深入,蒸湘区由农村逐渐演变为一个现代化都市。如今,蒸湘区已经成为一个宜业宜居的全省文明城区。

特别是“十二五” 以来,蒸湘区的城市建设取得了突飞猛进的发展成果。近几年来,累计投资5000万元完成各类水利工程200多个,除险加固小Ⅱ型水库10座,完成杉旭河和柿江河综合治理工程,扩容改造排渍站2个,硬化渠道11公里,新开和扩容山平塘148口,新建集中供水工程2个,解决了农村1.59万人的饮水安全问题,全区70%以上的村民用上自来水。建成农民健身活动场所5处,亮化美化居民住房80栋528户,安装太阳能路灯168盏,全面改造农贸市场16个。修建雨母山绿道13.5公里。

到2107年底,全区已建成安置房8859套,面积129.1万平方米。完成了船山大道、蔡伦大道、衡州大道、立新大道等主次干道两厢提质改造任务。打造城市小花园和绿化亮点40余处,人均公园绿地面积达8.6平方米,中心城区绿化覆盖率达40.66%,创建省、市级园林式单位20余个。推进社区“三清三建”工程,完成了阳辉桥、红湖、大元头等15个社区的“三清三建”项目。强化社区“两化两体系”建设,完成了9个社区的标准化办公服务用房建设任务,并通过市验收。灵山、东阳等村获评“湖南省美丽乡村”称号,灵山—竹雅—黄花被确定为全省新农村建设示范片。立新二社区、大立社区、太平二社区、幸福路社区、联合新村社区相继荣获“全国文明社区”“全国科普示范社区”“全省示范社区”等荣誉称号。

☆民生福祉实现由“温饱”向“小康”的大发展

2017年,该区城镇和农村居民人均可支配收入分别达到的33000元、19000元,是省20个“全面建成小康社会达标县市区”之一,也是全市首批获此殊荣的县市区

1980年,郊区农民人平收入208元,人平口粮242.5公斤,几乎难以解决基本的温饱问题。推行家庭联产承包责任制后,郊区的农业结构得到调整,农民收入逐渐提高,到了1992年,郊区农民人平收入达到了1055元,比1976年增长了10.12倍。

2017年蒸湘区城镇和农村居民人均可支配收入分别达到的33000元、19000元,其中农民人均收入是1980年的91.35倍。2017年末,该区拥有医疗卫生机构14家,每千人拥有床位14.3张。2017年全区人均储蓄存款59187元,是1980年的2818倍。2017年全区人均拥有住房面积39.8平方米;人均受教育年限13.3年,较2010年增加了4年。

社会保障大幅提升,蒸湘区每年城镇登记失业率均控制在4.5%之内;基本医疗保险、社会基本养老保险覆盖率分别达到99.68%和97.5%;由区财政统一补贴居民医疗保险,增加购买了人身安全意外保险、蔬菜生产保险、农村房屋保险等多个险种,为全区人民撑起了又一把政府主导、市场补充的“保障伞”。同时,蒸湘区被省委、省政府确定为全省20个“全面建成小康社会达标县市区”之一,也是全市首批获此殊荣的县市区。

☆社会声誉实现由“平面” 向“立体”的大提升

近年来,该区共荣获“全国科普示范区”“全国文明村镇”“全国义务教育均衡发展区”“湖南省全面小康提升幅度一类地区五强县市区”等国家级、省级荣誉称号130多个

40年来,蒸湘区坚持以人民为中心,顺应群众期待,直面现实问题,加大投入,加强统筹,加快推进各项社会事业,办成了一些长期以来想办而未办的大事,解决了一些长期以来想解决而未能解决的难题,一些好的做法获得群众点赞,一些好的经验获得上级推广肯定。

近几年来,蒸湘区共荣获“全国科普示范区”“全国文明村镇”“全国义务教育均衡发展区”“湖南省全面小康提升幅度一类地区五强县市区”“湖南省人口与计划生育工作优秀县市区”等国家级、省级荣誉称号130多个。先后承办新农村建设工作、乡风文明暨文明村镇建设工作、民族和宗教工作等省、市级工作现场会31场次。人民日报、新华社、中央电视台等媒体先后多次报道蒸湘区经济社会发展的工作成绩。

40年峥嵘岁月,40年光辉历程。蒸湘人民用勤劳的双手书写了经济和社会发展的华丽篇章,取得了令人振奋的成绩。进入新时代,蒸湘区将在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下,决胜全面建成小康社会,以奋发有为的精神状态,与时俱进的发展思路,切实有效的工作措施,努力开创蒸湘经济高质量发展的新局面,共同谱写蒸湘人民美好生活的新篇章。

☆社会治理实现由“维稳”向“和谐”的大跨越

近年来,蒸湘区协调处理各类涉企矛盾和问题600多个,帮助企业和个人换回经济损失上亿元

改革开放以来,蒸湘区的社会治理主攻方向是增进民生福祉,促进社会公平公正,促进社会和谐稳定。我区始终坚持把人民群众安危冷暖放在心上,坚持依法治区、依法行政,坚定不移推进民主政治建设,不断强化社会治安综合治理,严格落实安全生产责任,加强食品药品安全监管,加大矛盾纠纷排查化解力度,及时妥善处置重大突发事件,依法保障人民群众合法权益,切实维护社会公平正义,努力解决好涉及人民群众切身利益的突出问题,全面提高群众工作科学化水平。

近年来,蒸湘区协调处理各类涉企矛盾和问题600多个,帮助企业和个人换回经济损失上亿元。消防工作扎实有效,近年来未发生较大以上火灾事故。安全生产工作连续多年被评为全市先进单位。以网格化管理为载体的社会服务与创新经验在全省推广。群众信访工作连续12年保持省、市先进。

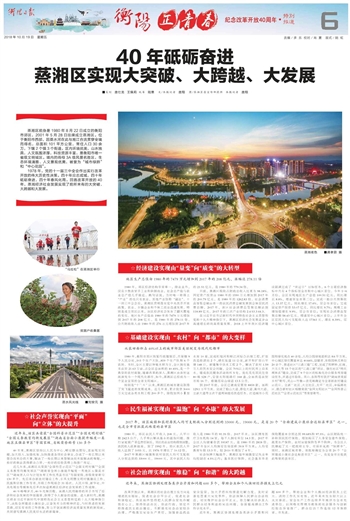

蒸湘夜色■龚孝蔚 摄

贫困户收桑葚

“马拉松”在蒸湘区举行

蒸水风光线■刘安元 摄