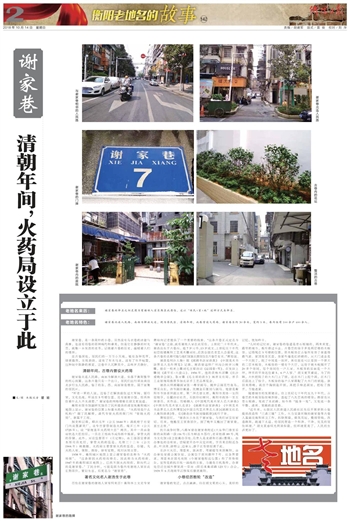

谢家巷北连人民路

谢家巷

谢家巷的门牌

古巷内的花坛

清朝年间,火药局设立于此

谢家巷内的庭院

整洁的古巷

老地名来历:

谢家巷的命名之初是因为有谢姓人家长期在此居住,遂以“姓氏+家+地”这种方式来命名。

老地名特色:

谢家巷北连人民路,南面为解放大道,现为居民区。清朝年间,此巷曾设火药局。谢家巷长约30余米,宽约5米,巷内住有100余户400余人。

谢家巷,是一条简朴的小巷,虽然没有乌衣巷的诗意与典雅,也没有雨巷的那种婉约和凄美,但是它在静静的时光里,就像一本发黄的史书,记载着古巷的历史,温暖着人们的情怀。

在古巷深处,居民们的一方方小天地,植有各种花草,绿意盎然,生机勃勃。没有了车水马龙,没有了市井喧嚣,这种闹中取静的感觉,让巷中人沉醉其中,品味岁月静好。

清朝年间,古巷内曾设火药局

谢家巷北连人民路,南面为解放大道,坐落于衡阳繁华的核心商圈。这条古巷只有一个出口,居民们出行须由南往北步行至人民路,巷子的东、西、南面皆是楼房,属于密集的居民区。

“听老一辈的人说,这巷子在解放前住过大军阀、银行家,文化名流,听说在5号楼位置,还有座谢公馆,但具体住着什么人不太清楚。”谢家巷的网格楼栋长胡文夏说道。

衡阳市图书馆副研究馆员丁民所提供的清宣统衡阳城区地图上显示,谢家巷的位置上标着火药局。“火药局是什么机构?”据丁民解释,清代专管火药的衙门叫“管理火药局”,隶属于工部。

据史料记载,顺治元年(公元1644年)清政府于右安门内设置濯灵厂,设专官掌管制造火药。雍正三年(公元1725年),设“管理直年火药局大臣”两员,其中一员由皇帝钦选大臣担任,一员在工部尚书或侍郎中拣派,掌管火药的存储。此外,另设监督若干(无定额),由工部部堂委派本部司员充任,掌管火药的监造。光绪三十二年(公元1906年)被裁撤。火药局主要掌管火药的监造、存储,凡火药入库、领取、拨给,皆有定数,统归该局主管。

1938年,衡阳城区地图上显示谢家巷的名称为“火药局街”。“这条街因火药局而得名,因此称为火药局街。1947年的衡阳城区地图上,已找不到火药局街,取而代之的是谢家巷。”丁民分析,可能是因为巷内有谢姓人家在此长期居住,繁衍生息,后更名为“谢家巷”。

著名文化名人谢浩生于此巷

居住在谢家巷的谢姓人家有何来历?衡阳本土文史专家萧培向记者提供了一个重要的线索。“这条古巷正式定名为‘谢家巷’之前,就有谢姓人家在此居住。上世纪二十年代末,谢浩出生于古巷内。他7岁习书,13岁成文,上世纪五十年代初曾组建衡阳工艺美术雕刻社,后获全国名老艺人会嘉奖。这条古巷的名称可能与他们家族长期居住在古巷里有关。”萧培说。

谢浩是何许人物?据《湖湘书法家辞典》《中国美术书法界名人名作博览》记载,谢浩曾远师广州冯公侠学习微雕,能在一粒米上雕刻毛主席诗词《泌园春·雪》,在发丝上雕刻《清平乐·六盘山》。1956年,他的黄杨木浮雕《长沙爱晚亭全景》、象牙雕《毛主席的故乡》被省文化局、省手工业管理局推荐参加北京手工艺品展览会。

谢浩从师湘籍画家张一尊学画马、姚仲云画花竹鱼鸟,博采众长,诗书画印兼通,犹擅金石篆刻与画马。他曾是衡阳市书协首届副主席、第二届名誉主席、衡阳市美协一至四届理事,岳麓诗社社员、石鼓印社顾问、衡阳市政协一至五届委员。其作品、传略辑入《中国现代美术家人名大辞典》《中国当代美术家人名录》《湖湘书法家辞典》《中国美术书法界名人名作博览》《中国当代艺术界名人录》《湖湘文化名人衡阳辞典》等。有《谢浩诗书画刻楹联册》流行于世。

萧培回忆,“谢浩从小生长于谢家巷,与我们家交往密切。后来,他搬至王家巷居住,到了晚年又搬回了谢家巷,直至去世。”

抗日战争时期,八路军曾在谢家巷附近(大东华门巷至后街的蒸阳路一段)16号(后为顺昌木器行,老常胜路89号,现为文化馆)设立驻衡办事处,负责人是龙潜和石磊(曹瑛)。在办事处的仓库里,曾秘密开办中共党训班,学员来自附近各县。叶剑英、徐特立、边章五、薜子正等曾授课于此。

长沙大火后,周恩来、郭沫若、邓颖超等来到衡阳,由办事处安排公寓住宿,公寓位于原向群坪7号。应各界要求,周恩来在国光戏院(今谢家巷附近位置)作了形势报告,宣传党的抗日统一战线的主张。为避免日机轰炸,办事处曾迁往城外廖家湾一草房(即后来衡邵路123号)办公,1939年6月湖南平江惨案后撤离衡阳。

小巷经历数轮“改造”

谢家巷的变迁,点点滴滴,印在胡文夏的心头。美好的记忆,恍如昨日。

“儿时的记忆里,谢家巷的巷道是青石板铺的,两米来宽,最窄的地方,板车都过不去。古巷里的房子多是两层楼的木板房。记得现在5号楼的位置,那木板房在古巷所有房子里盖得最气派。屋顶是青瓦盖,房屋外墙是红砖砌的,从大门进去是一个大院子,院子中间是一块坪,再往前走可以看到一个偌大的二层木板房。木板房的一楼有个大厅,这房子被木板隔开了20多个房间,每个房间住一户人家。木板房的后面是一个大坪,坪里的平房还住着5、6户人家。”胡文夏笑着说,为了防贼,大伙把院子的大木门上了锁,还在木门上挖个洞,在木门后面还上了栓子。木板房的每户人家都配了大木门的钥匙,谁回来得晚,就自个掏钥匙开锁,再把手伸进洞里,把栓子推开,方能进屋。

随着城市的发展建设,自上世纪七十年代至九十年代,古巷里的木板房陆续被拆除,盖起了八九层高的楼房;路面也从青石板路,变成了水泥路。如今再“摇身一变”,又变成一条平整、清爽、宽敞的沥青路。

“近年来,石鼓区人民街道人民路社区先后开展背街小巷提质改造和“三清三建”工作,大力完善所辖的谢家巷等古巷人基础设施和环卫工作,拆除围墙,修筑花坛,整理管线,改造路面,疏通下水道,给居民营造一个和谐、干净、优美的居住环境。”胡文夏感叹光阴虽似箭,但环境更美了,人民的生活更好了。

■文/图 本报记者 翟 瑜