真子飞霜镜

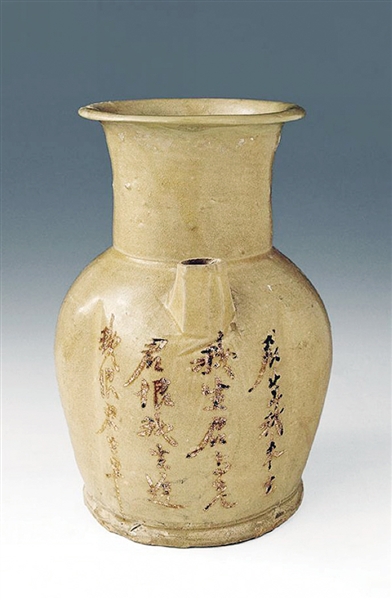

唐长沙窑青釉褐彩“君生我未生”诗词壶

穿针乞巧

这是最早的乞巧方式,始于汉,流于后世。《西京杂记》说:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人具习之。”南朝梁宗谋《荆楚岁时记》说:“七月七日,是夕人家妇女结彩楼穿七孔外,或以金银愉石为针。”

喜蛛应巧

这也是较早的一种乞巧方式,其俗稍晚于穿针乞巧,大致起于南北朝之时。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》说;“是夕,陈瓜果于庭中以乞巧。有喜子网于瓜上则以为符应。”

投针验巧

这是七夕穿针乞巧风俗的变体,源于穿针,又不同于穿针,是明清两代的盛行的七夕节俗。明刘侗、于奕正的《帝京景物略》说:“七月七日之午丢巧针。妇女曝盎水日中,顷之,水膜生面,绣针投之则浮,看水底针影。有成云物花头鸟兽影者,有成鞋及剪刀水茄影者,谓乞得巧;其影粗如锤、细如丝、直如轴蜡,此拙征矣。”

磨喝乐

磨喝乐是旧时民间七夕节的儿童玩物,即小泥偶,其形象多为传荷叶半臂衣裙,手持荷叶。每年七月七日,在开封的“潘楼街东宋门外瓦子、州西梁门外瓦子、北门外、南朱雀门外街及马行街内,皆卖磨喝乐,乃小塑土偶耳”。

拜魁星

俗传七月七日是魁星的生日。魁星文事,想求取功名的读书人特别崇敬魁星,所以一定在七夕这天祭拜,祈求他保佑自己考运亨通。

吃巧果

七夕乞巧的应节食品,以巧果最为出名。巧果又名“乞巧果子”,款式极多。主要的材料是油、面、糖、蜜。巧果的做法是:先将白糖放在锅中熔为糖浆,然后和入面粉、芝麻,拌匀后摊在案上捍薄,晾凉后用刀切为长方块,最后折为梭形巧果胚,入油炸至金黄即成。(据人民网)

七夕风俗

当第一缕秋意弥漫在呼吸之间,“迢迢牵牛星”和“皎皎河汉女”的相会之日——七夕已经来临。

河汉清且浅,相去复几许。盈盈一水间,脉脉不得语。古人们向往怎样的爱恋,又如何表达内心的深情?说不完的传奇和数不尽的悲欢,都已消逝在历史长河之中。大浪淘沙般留下一件件精美文物,无声诉说着当年的相思与忠贞。

在西汉江都王刘非的第12号陪葬墓,一枚不起眼的银带钩暗藏着隐秘的誓言。它像兵符一样,自中间一分为二。两个半扇的内壁分别以阴阳文刻着“长毋相忘”四个字。它的主人——江都王刘非的妃子淳于婴儿选择让这动人的情话隐在钩身之间,随身而佩,只有自己与丈夫二人知晓。

长相思,勿相忘。汉朝,既诞生了霍去病这样在战场上张扬书写光荣与梦想的英雄少年,也包容了淳于婴儿低调含蓄的情真意切。在2000多年后,当小小的银带钩成为纪录片《如果国宝会说话》的主角之一时,一下唤起观众心底的柔情。

时间的脚步来到唐朝,我们看到不一样的爱情表达。藏于故宫博物院的一面真子飞霜镜直白地以铭文表达爱情:“凤凰双镜南金装,阴阳各为配,日月恒相会,白玉芙蓉匣,翠羽琼瑶带,同心人,心相亲,照心照胆保千春。”每当主人揽镜自照,镜子背面的心事便昭然于世。

更加热烈直接的爱情表白,在长沙博物馆的唐长沙窑青釉褐彩“君生我未生”诗词壶上——“君生我未生,我生君以(已)老。君恨我生迟,我恨君生早。”一份爱而不得、相见恨晚的遗憾表达得淋漓尽致,令今人感叹复感动。

古往今来,爱带给人们的,不尽是惆怅。

共牢而食,合卺而酳。这是古代夫妇新婚之夜最重要的仪式之一,成都市青白江区大弯镇双元村战国船棺墓出土的“合卺杯”就见证了这样甜蜜而美好的时刻。

这件“合卺杯”是一件木质双联耳杯,用朱、黑二色绘成。与数百件精美的彩绘漆器、青铜器等一起成为陪葬品。据考证,墓主人是一位古蜀国贵族妇女,人骨测定身高160公分左右,面容美丽。通过这件“合卺杯”,我们不难勾勒出一个美丽的爱情故事。

在神秘而遥远的古蜀国中,这位姿容绰约的女子不仅出身高贵、安逸顺遂,而且拥有美满的婚姻和爱情。因此,她才会在人生的尽头,选择将“合卺杯”带往生命的彼岸,让见证自己一生中最甜蜜幸福时刻的信物生生世世陪伴左右。

无论是缠绵缱绻,还是张扬炽烈,不同时代的文物和风格各异的表达背后,是真挚而赤诚的情意相通。跨过千年光阴,这些情意依旧让你我心向往之——

时光可老,愿爱情恒新!

(据新华社)