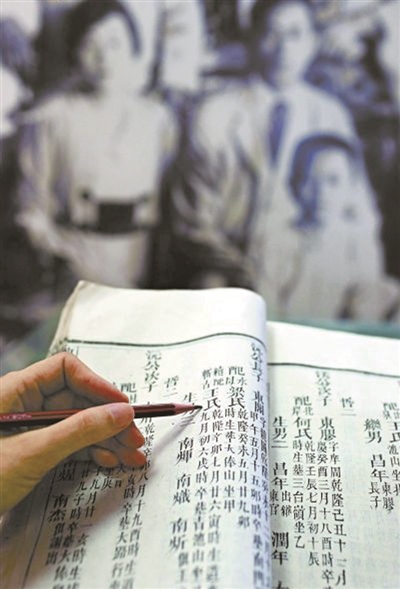

中国人重视家庭,重视家族。在中华民族的历史上,家谱是影响人数最多、影响时间最长、影响面最广的书籍之一。

最早的家谱

汉代以前记录王室贵族

家谱只是人们最常用的说法。在某种意义上讲,家谱是人另一种意义上的“身份证”,一种证明自己家族归属的身份证明。根据记载族群的范围与家谱属性的不同,较常见的名称还有宗谱、族谱、家乘、家牒等。

广义地来说,记载家族世系的文字都可以叫家谱。中国现存最早的实物家谱便是刻在龟甲兽骨之上的商代甲骨文家谱,这也是世界上最古老、最原始的实物家谱。甲骨文主要记载的是商人占卜的情况,但其中也有一些记载着人物世系的内容,这些记载了同一家族多代人名字的甲骨文就被称为甲骨文家谱。根据对现有甲骨卜辞的研究,共有三件甲骨卜辞可以被认为是家谱。

商代晚期,又出现了一种新的实物家谱,这就是金文家谱。金文是铸刻在青铜器上的铭文,因此所谓的金文家谱也就是铸刻在青铜器上的家谱。

周代以后,人们普遍在青铜礼器上铸刻铭文以表达对祖先的崇敬,这些铭文一般先叙述祖先的名字及美德、功勋,然后是铸器人的名字,涉及到家族世系的比较多,因此金文家谱屡见不鲜。

官修家谱

魏晋南北朝开始重视门第高下

魏晋南北朝时期是中国家谱发展的繁盛时期,在这一时期,家谱受到了广泛的重视,在社会生活中扮演着极为重要的角色。当时从选官到婚姻,都要以家谱为凭,家谱的重要性可见一斑。

魏晋南北朝时期,家谱发展重要标志是国家设立谱局和谱官,专门从事谱牒编修和保管工作。

然而,魏晋南北朝的谱局和谱官与前代相比有了很大的变化。谱局收藏的是百家之谱。按照规定,凡是百官族姓撰修了家谱的,都必须呈送谱局,谱局的谱官对私修家谱加以考核、审定,然后收藏在谱局中,成为官方承认的官籍,称为薄状。而百姓家中所藏的家谱则是私书,称为谱系。官籍与私书可以相互校检,以确保家谱的可靠性。由于经过官方审定的簿状是选官的重要依据,因此除了谱局收藏外,负责选官的机构也都有收藏。

家谱受到如此重视,与当时门阀士族势力的发展是密切相关的。曹魏建立后,在选官制度上推行九品中正制,也就是将各地人物分为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九等,以备朝廷选拔官员之用。由于评定人物等级的中正都是由各地世家大族的人担任,结果原本应该以德、才为考核标准的评定,变成了以门第高下为评定标准,出现了“上品无寒门,下品无士族”的局面,加速了门阀士族势力的形成。

谱牒消亡

唐末门阀制度遭毁灭性打击

唐朝是官修家谱最发达的王朝之一,政府设立专门机构先后组织编修了数部大型谱牒著作,著名史学家郑樵曾说:“谱系之学,莫盛于唐。”其实,唐代之所以多次编制官修谱牒,其原因也还是出于对门第的追逐。

唐朝建立时,由于科举制的实行,士族的政治特权已经开始失去,但是士族依然享有很高的社会声望,势力犹存。唐朝的建立主要是依靠关陇士族的力量,但关陇士族的声望门第远不如山东士族,为了提高关陇士族的门第,贞观五年(631年),唐太宗李世民命令高士廉等编撰《氏族志》。但当唐太宗翻开《氏族志》时,不由大为生气,原来被列为第一等的仍是山东士族清河崔氏。修订后的《氏族志》将出身关陇士族的皇族列为第一等,将外戚列为第二等,山东崔氏只得屈居第三了。

唐末五代时期,战乱频繁,门阀制度遭到毁灭性的打击,大批旧士族成员被杀,所谓“天街踏遍公卿骨”,就是当时情况的真实写照。在这一过程中,谱牒也遭到焚毁,荡然无存。魏晋以来以维护门第为主要任务的官方谱学正式消亡了。

私修家谱

宋代创制私谱范式

宋代的家谱是在一片废墟上重新建立起来的。唐末五代的战乱,使原来记载士族门第高下的谱牒都化为灰烬,而在战乱中崛起的新贵往往因为自己原来的门第并不高,也不愿提及自己的先祖,重修谱牒。由于没有谱牒的记录,家族的世系开始变得模糊不清,人们对自己的父祖兄弟还能知道得清清楚楚,但是自己的祖先就不知道了,对家族中世系稍远一点的亲戚也有些分不清了,不知道相互间是什么关系。这种情况引起了有识之士的担忧,于是编撰家谱又被重新提到议事日程上来。

宋代的时候,社会环境已经有了很大的变化,社会上不再有士族与庶族的区分,官员的选拔也与门第没有关系,不需要再查看谱牒,因此,宋代家谱的编撰宗旨与以前相比有了很大的变化。

宋代士大夫对新修家谱表现出很高的积极性,许多著名的士大夫如范仲淹、欧阳修、王安石、司马光、苏洵、黄庭坚、文天祥等都曾亲自主持家谱的纂修。欧阳修和苏洵还创立了新的谱例,提出了家谱的编修原则和具体方法,他们创立的私家谱法,成为后世家谱典范,对私修家谱的繁荣起到了重要的作用。

流入寻常百姓家

明清纂修家谱成家族大事

进入明清以后,统治者继续积极鼓励家谱的纂修,康熙、雍正都曾号召纂修家谱,地方官员也热衷于劝说百姓编修家谱,这使得家谱数量大增,甚至达到了没有无谱之族的程度,纂修家谱成为家族生活的头等大事。清代不仅汉人修谱,满人也对修谱十分积极。由于清政府规定满人袭爵、出仕都要查验家谱,因此满人修谱的积极性甚至比汉人还要高。

与宋代的家谱相比,明清时期的家谱体例更加完善,记事的范围也更加广泛,内容更加丰富,更加注重伦理教化的功能。家谱的内容一般包括祖先名字、世系、事迹、官职、得姓源流、迁徙情况、祠堂坟墓、族规家训、人物传记、艺文著作等。

随着修谱的普及和人口的增加,明清时期家谱的规模越修越大,出现了“会千万人于一家,统千百世于一人”的统谱,一部统谱往往汇集了十几个省上百个支派的世系,蔚为壮观。

家谱之最

孔子家谱传80世

在中国众多的家谱中,《孔子世家谱》有其独特的地位,历时2500余年,传80世,加之考订严谨,使之成为民间修谱中记载世系最久远、最可靠的一部家谱,令人叹为观止。

孔氏家族正式有谱始于宋元丰七年(1084年),迄今900多年。在此之前,孔府虽然也有家谱,但只载嫡长承袭者一人,且是抄本传世,很不完整。孔子第46代孙孔宗翰感到抄本易散失,而且只记载承袭者,其余族中贤达显贵不能入谱,日久年深,难免湮没无闻,于是创修孔氏家谱,在以后的400年间,曾有过多次的修谱,但是都没能刊印,内容也比较简单。

到明孝宗弘治二年(1489年),孔子第61世孙孔弘干重修家谱,并规定以后孔氏家谱60年一大修,30年一小修,大修以甲子年为期,小修以甲午年为期。不过,这一规定并没有被认真执行,在孔弘干修谱后的130多年后,孔府才再次重修家谱。成于明天启二年(1622年)的《孔氏族谱》现仅存残卷三卷,当时共印了98部,这也是现在能看到的最早的正式的孔氏家谱。在此后的300多年间,孔氏家谱仅续修了4次,也就是明天启《孔氏家谱》、清康熙《孔子世家谱》、清乾隆《孔子世家谱》、民国《孔子世家谱》。

(据人民网)

家谱