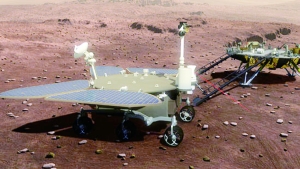

中国第一个火星车外观设计构型图。(国防科工局提供)

人类深空探测技术飞速发展,中国首次火星探测计划进展如何?中科院重大科技任务局副局长徐帆江在20日开幕的第三届北京月球与深空探测国际论坛上表示,中国首次火星探测任务将对火星开展绕、落、巡科学探测。

我国首次火星探测任务总设计师张荣桥同日在这个论坛上说,计划于2020年前后实施的中国火星探测工程目前正按计划稳步推进,首次火星探测任务将收集火星的空间环境、形貌特征、表层结构、大气环境等重要数据。

我国首个火星探测器已确定13种有效载荷

据介绍,我国首次火星探测工程探测器总共有13种有效载荷,其中环绕器7种、火星车6种。首次火星探测任务将收集火星的空间环境、形貌特征、表层结构、大气环境等重要数据。

徐帆江说,中国自2004年实施探月工程以来,圆满完成了嫦娥一号至嫦娥三号的科学探测任务,获得了大量科学探测数据,取得了一系列重大科学成果。特别是利用嫦娥三号科学探测数据,中国的科学家们首次解译了着陆区月壤和月壳浅层结构特性,发现了一种新型玄武岩;这些成果都得到了国际同行的高度认可和评价,很多成果都属于国际首次。在未来的几年里,嫦娥五号还将采集2千克月球样品返回地球并开展实验室研究,中国首次火星探测任务将对火星开展绕、落、巡科学探测,这些空间探测计划都必将进一步丰富和深化我们对月球、火星的科学认识。

人类深空探测已进入空前活跃的新发展时期

探月与航天工程中心副主任于国斌也在开幕式上表示,当前,人类深空探测活动已进入空前活跃的新发展时期,“月球建站”和“火星优先”成为快速发展的两个主要方向。从目前到2030年左右,主要航天国家计划实施16次无人或机器人月球探测任务。对于火星的探测,在技术发展水平上,国际上已实现对火星的掠飞、环绕、着陆、巡视探测。火星成为主要航天国家的探测热点和空间技术战略制高点,成为行星探测的首选目标,火星探测将会出现技术上高新发展、科学上全新发现的局面。

对于月球探测,于国斌表示,中国在月球后续任务中,将把月球科学综合探测、月基平台科学观测和月球资源利用试验作为三个主要科学研究方向。

对此,徐帆江表示,未来,中国还将继续实施小行星采样返回、火星采样返回、木星系及行星穿越探测、月球科研站、载人空间站、爱因斯坦探针(EP)、先进天基太阳天文台(ASO-S)等多项空间科学探测计划,多学科领域的科学实验、技术试验和科学应用与研究预期将会获得一大批原创性重大科学产出。

链接:中国火星探测器外观设计构型公布

上个月,中国火星探测器和火星车外观设计构型首次公布,这是我国第一个火星探测器和火星车。

火星,是太阳系中离地球较近的行星,而且自然环境与地球最为类似,是人类开展行星探测的首选目标。不过,受天体运行规律的约束,每26个月才有一次火星探测的有利发射时机,从现在到2020年前后仅有3次发射机会,全球将有4个火星探测任务实施,将迎来火星探测的高峰。

据介绍,火星距离地球最远达4亿公里,探测器在器箭分离后需经过约7个月巡航飞行才能被火星捕获。环绕器环绕火星飞行后要与着陆巡视器分离,然后进入任务使命轨道开展对火星全球环绕探测,同时为着陆巡视器开展中继通讯,这在轨道设计上就要兼顾环绕和着陆的需求。

接着,着陆巡视器与环绕器分离后进入火星大气,经过气动外形减速、降落伞减速和反推发动机动力减速,最后下降着陆在火星表面,火星车驶离着陆平台,开始火星表面巡视探测,要探测火星的形貌、土壤、环境、大气,研究火星上的水冰分布、物理场和内部结构。

值得一提的是,由于远距离数据传输的大时延,要求火星车必须具有很高的自主能力。同时,火星光照强度小,加上火星大气对阳光的削减作用,火星车能源供给也比月球车更为困难。这些都使得首次火星探测任务更具难度和复杂性。

综合新华社、《中国青年报》消息