■衡阳日报全媒体记者 彭 静

当飞驰的高铁掠过站台,站房玻璃幕墙会因气流冲击产生细微震动——这一极易被忽视的现象,藏着高铁站房结构安全的“隐忧”。

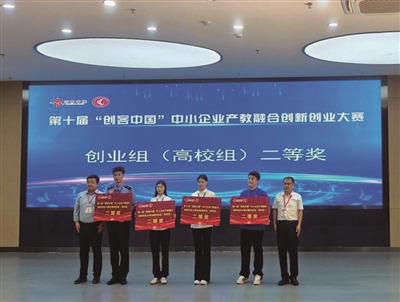

湖南高速铁路职业技术学院(以下简称湖南高铁职院)的师生团队敏锐捕捉到这一现象背后的产业需求,创新推出“AI幕墙听诊师”项目,日前在第十届“创客中国”中小企业产教融合创新创业大赛全国总决赛中摘得二等奖。这一最新研发成果,为破解高铁站房幕墙安全问题找到了一把“智慧钥匙”。

技术破壁,为幕墙做微米级“CT”

随着CR450新一代高速动车组亮相第十二届世界高速铁路大会(最快2026年底商用),中国高铁再度刷新速度纪录,但也给配套设施安全保障带来新挑战:400公里商业运营时速下,高铁站房玻璃幕墙将会产生微米级振动形变,从而增加自爆风险。

为攻克这一痛点,湖南高铁职院的谢洲、王莹、黄越三位学生,在本校刘洋、王也平、许正永、周小琳四位教师的联合指导下,推出创新项目《AI幕墙听诊师:450km/h高铁站房玻璃幕墙微米级健康监测关键技术与装备》。

“传统人工巡检如同‘用放大镜找针眼’,不仅盲区多、风险高,而且耗时费力、成本高昂。”团队学生成员谢洲介绍,项目创新提出“AR眼镜+四足机器人”人机协作巡检方案,实现了该领域技术突破。

其中,搭载工业级高精度远景相机、红外热成像机的四足机器人,宛如灵活的“钢铁巡检员”,能轻松跨越站房内各类障碍。巡检人员佩戴的AR眼镜则是“透视镜”,通过语音交互即可完成微米级精度实时图像采集,整个过程如同给幕墙做“CT”,精准捕捉细微隐患。

校企协同,师生携手化解“产业痛点”

“从产业中来、到产业中去”,湖南高铁职院以“铁道科创”为特色的产教融合模式,为项目研发注入强劲动力。团队以真实产业需求为导向,将高铁站房幕墙安全难题转化为教学和科研课题,获得北京铁路局35万元研发资金支持。

“玻璃幕墙不同病害的特点差异较大,想要精准‘诊断’,就必须靠海量数据支撑。”项目学生成员王莹介绍,团队深入广州南站、雄安站、衡阳东站等大型枢纽,顶着酷暑严寒开展了大量实地监测。

项目团队累计采集各类数据超300万条,其中高清图像数据90余万条,由此构建起行业领先的幕墙健康数据库,“如同为每一块玻璃幕墙建立“病历本”,为后续监测提供精准参照。”

依托庞大数据库,团队首创高铁站房玻璃幕墙病害图像精准识别技术,识别率高达98%。同时,项目运用多数据多端口多节点智能处理技术、卷积神经网络算法等前沿技术,历经千余次实验、百万次数据“投喂”,将数据处理准确率稳定在97%以上。

更值得关注的是,项目首次应用玻璃幕墙病害热成像微米级自爆临界值技术,依托自建热成像数据库,系统可在0.1秒内完成大范围数据采集,2秒内精准定位病害,真正实现“高精度、高效率”智能巡检。

产教融合,安全守护“中国速度”

“企业出题,我们解题!”湖南高铁职院铁道建筑学院党总支书记、团队教师成员刘洋道出了项目研发的初衷。

目前,项目团队已申报发明专利2项(授权1项)、实用新型专利6项、软件著作权14项,构建起严密的知识产权体系。市场反响也十分热烈,团队与18家企业签署合作协议,与8家单位达成采购意向,订单量达1400台,形成“研发-生产-销售”的完整闭环。

此次摘得全国二等奖,正是对“从产业中来、到产业中去”产教融合模式的肯定。“我们不培养‘纸上谈兵’的学生,要让他们在解决真问题中成长。”刘洋说,未来团队将继续深化技术,让“AI幕墙听诊师”守护更多“中国速度”背后的安全。