■刘定安

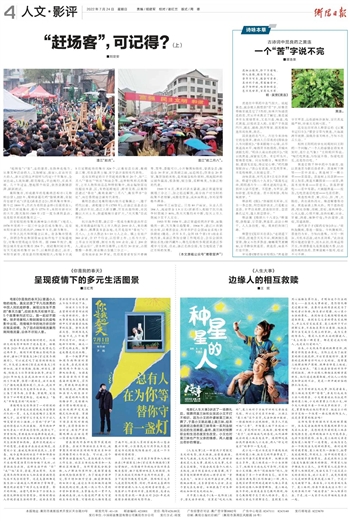

“赶场客”(“客”,去的意思,也指奔走他方,从事某种活动的人,又指顾客、旅客),在农村长大的人,谁不记得这声招呼与约定?千年集市,全家出动;人流如潮,眼花缭乱;早出晚归,乐此不疲。几十年过去,想起那个场景,依然会激情澎湃,跃跃欲试。

衡阳集市,形成最早的是衡南县相市(又称相公堡),222年,蜀相诸葛孔明“督赋蒸湘,常舣舟信宿于此”(详见《清泉县志》),即具集市雏形,距今已1800年;其次为祁阳县金桥(后属祁东),252年已形成集市,距今1770年;耒阳市新市区的大市,隋灭陈时(589年)曾一度为涞阴县治,也是较早形成的集市之一。

历史较短的有集兵滩神皇山的铁厂(地名),1978年党的十一届三中全会后成为集市;还有耒阳市新市区的高炉,1984年5月,辟为集市。

中华人民共和国建立以来,在各集市贸易中,供销合作社和国营商业始终处于主渠道地位,对集市贸易起主导作用。据1988年统计,衡阳全境共有农村集市354个,按赶集时间分类,有天天赶场的集市16个,以衡阳县渣江、洪市,耒阳市新市、祁东县归阳规模较大;有隔3日或5日定期赶场的集市324个,以衡东县石湾、衡南县三塘、祁东县黄土铺、常宁县洋泉较有代表性。

还有在特定的日子里赶场的集市20个,如“二月八”“春社”“秋社”和庙会等,这种特殊形式的集市,上市人数和商品品种特别集中,商业辐射面往往超出本县、区,有的还跨地区、跨省交易,以衡阳县渣江“春社”、衡南泉湖“二月八”、衡东草市“分社”、南岳香期庙会最有代表性。

衡阳县渣江是衡阳境内较古老集镇之一,建于明代以前。清乾隆廿年(1755年),在渣江设县丞公署;同治年间,渣江人彭玉麟,官至兵部侍郎,市民藉以大兴土木,街道规模日愈扩大,“天天集”自此开始。

抗日战争后期,渣江曾一度成为衡阳县治所在地,市场最盛时每天上市人数达2000余人,来自湘乡、衡山、湘潭及本县各地,尤其是每年“春社”(二月八),上市人数达5—10万人之众。镇上有商户360余家,分17个行业,以经营土布、土纸为大宗,土布业主刘家榜,拥有木机100余台,雇工200余人,前店后厂,资本相当雄厚;土纸行30余家,占据整整一条街,营业额占全镇三分之一。

还有南杂业30多家,优质美誉者有恒兴泰麻枣、雪枣,香脆可口,小片糖薄如烧纸,誉满全县;酿造业30多家,宏茂湖之酒,远近闻名;饮食业20多家,集贤馆的米粉,是用麻谷粘作原料,用流园冲的豆豉作温汤,根条细,韧力强,质鲜味美,为渣江粉的代表。

1949年6月,蒸水河洪水暴涨,渣江街道房屋倒塌三分之二,加之临近解放,部分商户对当时的政策不甚理解,或撤走资金,或弃商转业,市场显得格外萧条。

1950年工商登记,只有80户商家,从业人员184人,流动资金1.9万元(折新币),相较于抗日战争时期减少80%,然天天集仍未中断,每天上市人数减少至千人左右。

1953年和1958年,渣江街道经两次扩修,面貌焕然一新,天天集日趋繁荣。1964年,渣江区供销社仓库,以艰苦创业、科学养护在全国商业系统(含供销社)驰名。次年5月,全国15个省(市)商业系统代表,来渣江参加仓储工作现场会,会后全国供销社系统(除西藏外),都先后组织参观团来渣江参观学习交流。自此,渣江名扬全国,有力地促进了渣江市场的发展。

(本文原载公众号“雁歌留声”)