刘良璧(1684—1764年),字省斋,清代湖南清泉县(今衡南县廖田镇)人。康熙四十七年(1708年)参加湖广省戊子科乡试,在99名“举额”中名列第二,中举人,雍正二年(1724年)中进士,历任福建连江、诸罗、凤山、龙溪县令,漳州同知,漳州知府,台湾知府,分巡台湾道,分巡兴泉永道。《同治清泉县志》说:“邑人士以干济称者,必首良璧。”

察民疾苦 救灾有方

雍正三年(1725年),刘良璧任福建连江县令,六七月间,全县“淫雨不止,溪涨泛滥”。次年夏秋季节,干旱、洪水、大风一灾接着一灾,护城河中积水暴涨,越过城墙上的矮墙涌进城内,无数居民溺死,沿江田土皆被冲毁,大多不可耕种。刘良璧深入灾区巡视,了解民众疾苦,捐米赈粥,不待朝廷批准,先拨给赈灾银两,同时申奏朝廷免税银140余两,发放救济粮3000多石。

乾隆四年(1739年),台湾(今台南)、凤山发生大灾,波及田园1.4万亩,他奏准豁免税租3.5万余石和白银900余两。

信义为本 恩威并施

乾隆三年(1738年),刘良璧因为政绩卓著,晋任台湾知府,乾隆五年(1740年),擢升分巡台湾道,为第一任台湾道。

当时,台湾民生凋敝,人心动荡,危机四伏。岛上居民,除土著外,多为明朝郑成功的旧部,反清复明思想根深蒂固;长期客居在台湾的漳、泉、惠、潮等地人士,常聚集械斗,人数常达万人,山里的土著居民也不时出来抢劫。朝廷官员无可奈何。刘良璧受命于危难之际,“公正明决,案无留牍”“抚以恩威,结以信义”。他从台湾本地一些大族中挑选德高望重的人为族正,优礼相待。仅数年之后,械斗之风渐渐平息。

刘良璧在官数年,政绩突出,令行禁止,“台人畏而敬之”。福建布政使张嗣昌称他“吏于台,率属供职,政通人和,治行称最”出自《重修福建台湾府志·张序》。

重文兴教 安贫乐道

刘良璧在担任台湾知府期间,注重“兴贤育才”。他捐出自己的俸禄,倡修几度兴废的台南海东书院。在他的带动下,贡生施士安慷慨捐赠稻谷1000斤,学田近1000亩,以田租作助学经费。刘良璧亲自为书院订立6条学规:“明大义、端学则、务实学、崇经史、正文体、慎交游。”学政杨二酋向朝廷奏准,将海东书院纳入福建省直辖之例,延请府学教授薛仲黄为师,录取优秀学子前来就读,鼓励他们为“岛屿生色”,与“邻里增荣”。

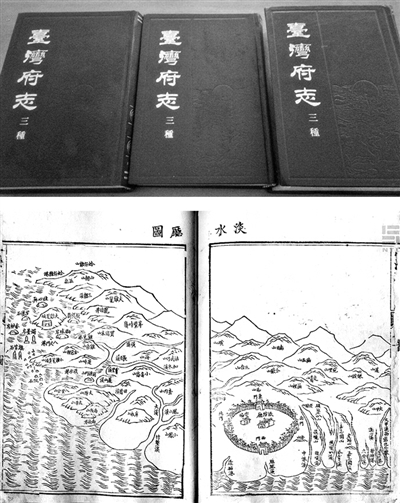

刘良璧在台前后近11年,热心地方风土研究。于分巡台湾道任内,除撰述《台湾风土记》外,更全身心编纂了《重修福建台湾府志》。刘良璧这次重修府志,正当其时而有不可或缺之势,是因为自康熙末年以来,汉人移民纷至,田畴日开、户口益增、人文渐盛,台湾的行政区域已由一府三县变成为四县二厅,举凡建置、规划、户口、赋役、人文、风俗等,皆大异往昔。

然而,旧志《台湾府志》,已近30年未经重修,为备采择,而思继往开来,刘良璧“逐集众力以刊刻本志”。这次修志,从乾隆五年(1740年)起始,次年刊行,共计二十卷,25万多字。该志取材广泛,内容丰富,记录了雍正元年(1723年)以来台湾府行政区域划分变更情况,是一部研究台湾社会历史的重要文献。

乾隆二十一年(1756年),刘良璧告老还乡。他以节俭为荣,“归时宦槖萧然”,在老家过着清贫的生活,以教育子侄读书和从事农桑活动为乐,为乡民所称颂。他虽然“足不至公府”,却多次到石鼓书院讲学,为乡梓教育尽力。乾隆二十八年(1763年),知县江恂编纂《清泉县志》告成,时年80岁的刘良璧应邀欣然作序。