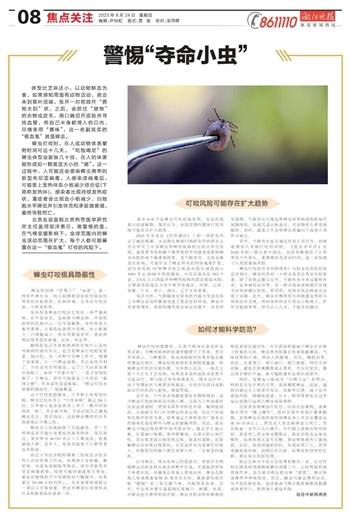

体型比芝麻还小,以动物鲜血为食,如果感知周围有动物活动,就会来到草叶顶端,张开一对前肢作“拥抱太阳”状,之后,会抓住“猎物”的衣物或皮毛,用口器切开皮肤并寻找血管,将自己半身都埋入伤口内,尽情享用“美味”,这一名副其实的“吸血鬼”就是蜱虫。

蜱虫叮咬时,在人或动物体表攀附时间可达十几天。“吃饱喝足”的蜱虫体型会膨胀几十倍,在人的体表能形成如一颗黄豆大小的“痣”。这一过程中,人可能还会感染蜱虫携带的新型布尼亚病毒。人感染该病毒后,可能患上发热伴血小板减少综合征(下简称发热伴),感染者出现持续发热症状,重症者会出现血小板减少、白细胞水平降低并引发休克和多脏器衰竭,最终导致死亡。

北京友谊医院北京热带医学研究所主任医师邹洋表示,需警惕的是,在气候变暖影响下,全球范围内的蜱虫活动范围在扩大,每个人都可能暴露在这一“吸血鬼”叮咬的风险下。

蜱虫叮咬极具隐蔽性

蜱虫民间称“草爬子”“扁虱”,是一种体外寄生虫。病人初期典型症状包括虫咬导致的皮肤损伤、红肿热痛、全身泛化性皮疹、不明发热等。

发热伴是蜱虫叮咬后引发的一种严重疾病,在中国常见,也被称为蜱虫病。中国疾病预防控制中心一位专家解释,发热伴是人畜共患病,主要临床表现为发烧、血小板减少、白细胞减少,伴有胃肠道症状,重症病例出现多器官衰竭、出血、休克等。

鲍倡俊是江苏省疾病预防控制中心急性传染病防制所所长,也曾是蜱虫叮咬的受害者。他回忆,在一次野外采蜱工作中,他镊子没拿稳,让一只蜱虫逃脱,怎么也找不到了。当时没有任何感觉,过了三天回家洗澡后挠脖子,察觉“手感不对”,一看才发现附着了一只蜱虫,很有可能就是三天前的“漏网之蜱”。所幸没有造成感染。“蜱虫叮咬有很强的隐匿性。”他提醒道。

由于叮咬的隐匿性,大多数人发现的时候,蜱虫已经在身上“大快朵颐”超过24小时。许多病人是注意到身上多了一颗不明原因的“痣”,并且拔不掉,才意识到自己遭到蜱虫攻击。邹洋指出,这给蜱虫携带的许多病原体以可乘之机。

蜱虫对人的威胁除了其隐蔽性,另一方面则是其可能引发重症的高风险性。邹洋指出,发热伴在40~50岁以上人群高发,患基础病人群、老年人、免疫功能低下人群等重症风险高。

浙江大学医学院附属第二医院急诊医学科主治医师柴月阳说,如果病人有肿瘤、糖尿病、风湿免疫缺陷等病史,再合并新型布尼亚病毒感染,将很可能快速进展为重症。重症后病情的不可预测性将大幅提升,有患者在24~48小时内死亡,也有患者病情稳定一周后又反复加重。因此早期及时处理和治疗是阻断感染的重要一环。

叮咬风险可能存在扩大趋势

每年6~9月是蜱虫叮咬的高发期,也是医院接诊的高峰期。邹洋认为,全国范围内整体叮咬风险可能存在扩大趋势。

2021年发表在《自然通讯》上的一项研究印证了她的推测。北京微生物流行病研究所的研究人员在研究了中国蜱虫和蜱传疾病的空间分布后发现,温度季节性和最干燥季度的平均温度是影响蜱类风险的两个最重要因素。受气候变化,尤其是暖湿化影响,可能引发了蜱虫种类的持续地理扩张,国内发现的19种蜱类的总体高风险区域范围从1950年至2018年明显增加。中国目前共有393个县、2.5亿人口面临多种蜱传疾病的潜在感染风险,主要高风险地区为华中和华东地区,河南、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、辽宁尤其显著。

邹洋分析,气候暖湿化带来的升温与变湿总体上为蜱虫活动和繁殖创造了更适宜的环境,蜱虫分布密度增加,疾病传播风险总体会有提升。另有研究表明,气候变化可能会使蜱虫所带病原体的每代间隔缩短,加速其适应性进化,对动物和人更有侵略性。同时,温度上升会使蜱虫更偏向于选择人类作为宿主。

另外,气候变化也在通过改变人类行为,间接地增加人类被叮咬的风险。《昆虫学年评》在2021年的一篇文章中指出,全球变暖增加了人类参加户外娱乐、暑期乘凉等活动时间,进一步加剧了人类的感染风险。

蜱虫叮咬症状有何特殊性?与蚊虫咬伤的局部症状相比,蜱虫咬伤的一大特点是其全身症状较显著,除了皮肤过敏反应外,可能伴发全身过敏性休克、全身神经症状等。另一特点是血液检测后发现炎症指标都比较低,即表明,免疫系统运转部分出现了问题。此外,蜱虫所携带的不同病毒也导致不同的症状表现,例如发热伴会引发血小板减少、肝肾功能损害等,综合以上几点,才能有效确诊。

如何才能科学防范?

蜱虫叮咬的隐匿性,以及气候变化造成的虫类活跃,为蜱传疾病的加速传播埋下了伏笔。多位专家表示,与蜂蜇伤、蚊虫或蚂蚁咬伤等其他虫媒传播途径相比,蜱虫咬伤疾病的发病程度偏重。但被蜱虫叮咬后有潜伏期,对多数人而言,一般在七到十天左右才会发病,如果没有及时送医或前期不对症治疗,都可能会导致病情恶化。现实诊疗中,由于早期症状与感冒发热接近,往往存在误诊或贻误诊疗时机的可能性,需要警惕。

近年来,户外徒步和露营爱好者群体增加,成为蜱虫叮咬疾病的高风险人群,当因为工作或爱好而亲近绿地时,需要采取科学防范手段。鲍倡俊指出,目前缺乏专门针对蜱虫的杀虫剂,而出于环境和生物多样性考虑,很难通过大面积使用广谱杀虫药物来杜绝在野外与蜱虫的接触风险。因此,前往蜱虫可能出现的野外高风险区时,建议穿长袖衣裤,扎紧袖口裤腿,使用驱避剂,从源头防止被叮咬。若在体表或衣物发现虫体,要及时清除;在接触蜱虫后如果出现发热,尤其是伴有浅表淋巴结肿大,如腹股沟和腋下淋巴结肿大时,一定要及时就医。

应对蜱虫,须首先树立防范意识。若前往有明确蜱虫活跃及相应病史的野外区域,不要随意穿梭于林灌木间,也避免在草地上席地而坐。蜱虫在距离人体或牲畜宠物20厘米左右时,就能感知到目标“猎物”的二氧化碳气味,并跳到其体表。另外,外出穿衣要尽量做到扎紧袖口、裤腿、衣领,并着浅色光滑面料的衣物。蜱虫对较深和较鲜艳的颜色表现出趋向性,而光滑面料能减少蜱虫在衣物上附着的几率。蜱虫喜欢附着在体表隐蔽潮湿、气味浓郁的区域,例如人的腋窝、耳后、腹股沟等,因此,扎紧领口、两只袖口、两只裤腿,同时不穿凉鞋、避免皮肤裸露都是必要的。外出回家后,建议将衣物抖个遍,将可能附着的虫体抖到屋外。

同时,宠物也可能成为“引蜱入室”的帮凶,特别是毛发丰厚的犬类,容易藏匿蜱虫。因此,遛狗后建议主人检查其耳后、耳廓等位置,减少室内感染风险。据媒体报道,日本、韩国等都发生过多起由宠物引起的人蜱虫感染案例。

在体表发现蜱虫叮咬后,切忌生拉硬拽,或拿烟头烫等“暴力操作”。最好在家中常备红霉素眼膏,发现蜱虫后将药膏挤到蜱虫身上并完全覆盖虫体30分钟以上,使其进入窒息麻痹直至死亡,然后准备一支平口尖头镊子,平行插入到蜱虫和皮肤间,垂直向上将虫体完整取出。取出后检查虫体完整性,如果发现头部不完整,则说明体表有口器残留。此时,局部消毒的同时,先观察两三天,若形成瘢痕或结痂,说明已经自愈。如果皮肤持续性红肿,则应前往医院处理。

取出虫体并不是应急处理的最后一步,应在咬伤区域连续用酒精或碘伏消毒三天,以防残留的病原体作祟。也不要对取出的虫体“泄愤”。蜱虫体液携带多种病原体,而且,雌虫可能还携带幼虫,用手指捻破虫体,造成体液飞溅不慎接触眼球黏膜或体表伤口,则将加大感染风险。

综合中新网消息