■李英锋

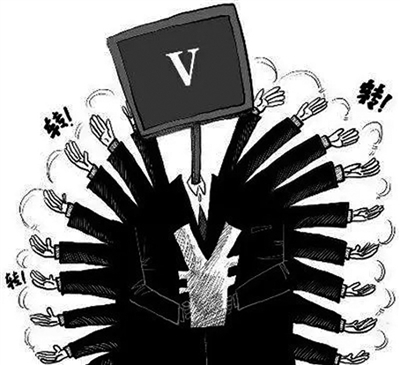

自媒体凭借互动强、更新快、传播广等特点吸引了大量用户。然而,一些网络“大V”通过蹭炒热点、“标题党”、编造虚假事件等方式吸引眼球、博取流量进而牟利,滋生出不少虚假、有害信息,扰乱网络空间正常秩序。近日,北京互联网法院审理了一起关于网络“大V”发表不实言论侵犯公众人物名誉权的纠纷,判决被告周某某通过涉案网络平台账号公开发布道歉信,并向原告陈某支付精神损害赔偿10万元。目前该案判决已生效。

网络发言有风险,原创、搬运需谨慎。这句网络发言的警示语对普通网民适用,对网络“大V”更适用。这起关于网络“大V”发表不实言论侵犯公众人物名誉权纠纷的案件判决,重申了上述法律常识,也给包括网络“大V”在内的所有网民敲响了谨慎发言的法律警钟。

揆诸网络生态,一些网络“大V”为了引流吸粉,为了牟取话题利益,操作无底线,在转载、搬运含有不实内容的文章时奉行“拿来主义”,不履行严格合理核实义务或根本不履行任何核实义务,甚至还要添油加醋、节外生枝,乱加“作料”,乱带节奏。

网络“大V”的粉丝多,影响力大,其发表虚假、负面、侵权言论的传播力、破坏力也强,损害后果也严重。鉴于此,网络“大V”理当承担谨慎发言的“大责任”,为普通网民做好正面典范。要带头遵守法律法规和网络规矩,带头维护网络秩序,把握好网络发言的边界,承担与自身影响力对应的注意义务,审慎核实相关转发内容、原创内容。相关部门以及网络平台也应把网络“大V”作为网络治理的重点对象,依法建立完善严格的常态监督管理机制,督促、引导网络“大V”增强自律意识,恪守底线,多发出适法、文明、理性、真实、健康的声音。