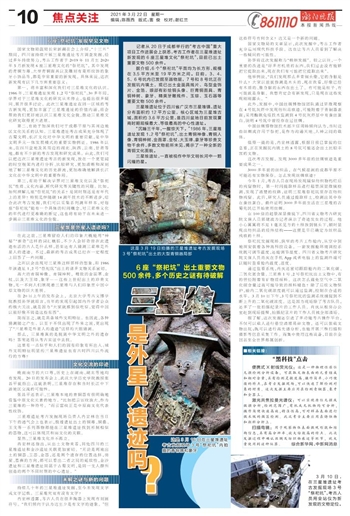

3月10日,在三星堆遗址考古发掘现场3号“祭祀坑”,考古人员用全站仪为新发现的文物定位。

记者从20日于成都举行的“考古中国”重大项目工作进展会上获悉,考古工作者在三星堆遗址新发现的6座三星堆文化“祭祀坑”,目前已出土重要文物500余件。

据介绍,6个“祭祀坑”平面均为长方形,规模在3.5平方米至19平方米之间。目前,3、4、5、6号坑内已发掘至器物层,7号和8号坑正在发掘坑内填土,现已出土金面具残片、鸟型金饰片、金箔、眼部有彩绘铜头像、巨青铜面具、青铜神树、象牙、精美牙雕残件、玉琮、玉石器等重要文物500余件。

三星堆遗址位于四川省广汉市三星堆镇,遗址分布面积约12平方公里,核心区域为三星堆古城,面积约3.6平方公里,是四川盆地目前发现夏商时期规模最大、等级最高的中心性遗址。

“沉睡三千年,一醒惊天下。”1986年,三星堆遗址发现1、2号“祭祀坑”,出土青铜神像、青铜人像、青铜神树、金面罩、金杖、大玉璋、象牙等珍贵文物千余件,多数文物前所未见,揭示了一种全新的青铜文化面貌。

三星堆遗址,一直被视作中华文明长河中一颗闪耀的星。

6座“祭祀坑”发现罕见文物

国家文物局副局长宋新潮在会上介绍,“十三五”期间,四川省持续开展三星堆遗址考古调查发掘,经过多年持续努力,考古工作者于2019年11月至2020年5月新发现6座三星堆文化的“祭祀坑”, 其中发现的青铜方尊、大型青铜面具以及雕刻有菱形纹饰的象牙小饰品等,都是非常重要的新发现。具体来说,这次新发现有以下几方面重要意义:

第一,将丰富和深化我们对三星堆文化的认识。1986年,三星堆遗址发现1、2号“祭祀坑”。30多年间,学界对于三星堆文化的研究从未停止,也提出很多疑问、展开很多讨论。此次三星堆遗址在同一区域的考古新发现,更加丰富了三星堆遗址的价值内涵,将会帮助我们更好地认识三星堆文化全貌,推动三星堆文化研究取得更大进展。

第二,有助于加深我们对于成都平原与其周边地区文化关系的认知。三星堆遗址考古成果充分体现了古蜀文明、长江文化对中华文明的重要贡献,是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证。1986年以来,在四川盆地及其周边的湖北、陕西、云南、甘肃等地,都有不少新的考古发现和研究成果。由此,我们可以把这次三星堆遗址考古的新发现,放在一个更宽阔的时空框架内进行分析、比较研究,更加清晰和深刻地了解三星堆文化的历史源流,更加准确地解读长江文化在中华文明中的重要作用。

第三,有助于解决学界对三星堆文化以及“祭祀坑”性质、文化内涵、断代研究等关键性的问题。比如,如何理解几座“祭祀坑”的关系?是同时期还是有年代上的差异?特别是伴随碳14测年技术的不断进步,结合此次考古发掘,我们可以采集系列测年样本,对每座“祭祀坑”能有一个具体的时间概念,对三星堆文化的年代进行更准确的断定,这也将有助于在未来进一步揭示三星堆文化的全貌。

三星堆是外星人遗迹吗?

在此之前,三星堆留给人们的印象大概能用“神秘”“新奇”这样的词汇概括,不少人会好奇曾在此遗迹生活的古人是什么样,甚至还有人猜测三星堆是外星人的遗迹。不过,最新的考古成果已经在一定程度上回答了一些问题。

之所以会出现对三星堆这样那样的想象,和1986年该遗址1、2号“祭祀坑”出土的诸多文物关系密切。

高大的青铜神像、青铜神树,精致的金面罩、金杖,以及大玉璋、象牙……这些上世纪出土的珍贵文物,无一不向人们展现着三星堆与人们印象里中国中原文物的巨大差别。

在20日上午的发布会上,北京大学考古文博学院教授孙华就坦言,当年的发现引起国内外学者公众的极大关注,就是因为“大家就感到很吃惊,觉得中国以前好像不铸造这些东西”。

简而言之,就是具备域外文明特征。也因此,各种猜测随之产生。以至于不仅出现了外来之说,更出现了“三星堆是外星人的遗迹”这样的大胆猜测。

那么,三星堆真的是脱离中华文明之外的遗存吗?答案还得从考古实证中去找。

这里有一点似乎和人们的固有印象有所出入:域外文明特征明显的三星堆遗址也有古时四川以外流行的方尊?

文化交流的印迹

晚商南方的大口尊,历史上在湖南、湖北等地均有发现。20日的发布会上,武汉大学历史学院教授张昌平就指出,这就表明,三星堆存在和当时长江中下游地区交流的可能性。

张昌平还表示,三星堆本地的青铜器有很明确地借鉴中原文化元素的地方。“比如把云雷纹放大,作为三星堆的一种符号。”而云雷纹正是中原商文化代表性纹饰。

三星堆遗址考古发掘现场负责人冉宏林在当日下午的通气会上也表示,殷墟遗址出土的铜尊、铜罍、玉戈等一系列器物都能在三星堆遗址找到形制相似的器物,这可以体现其和商文化的关联。

显然,三星堆文化并不孤立。

冉宏林还指出,从出土文物来看,同处四川的三星堆遗址和金沙遗址关联更加密切。“无论是两地出土的铜器、玉器、金器,还是两个遗存的位置选择,房屋、墓葬的方向,都可以看出二者之间的延续性,金沙遗址和三星堆遗址同属于古蜀文明,是同一支人群所创造的两个不同时期的中心遗址。”

未解之谜与新的问题

持续几十年的三星堆遗址发掘,至今未发现文字或文字记载。三星堆究竟有没有文字?

冉宏林透露,考古人员在很多陶器上发现有刻画符号。“我们倾向于认为这至少是有文字的迹象。”但这些符号有何含义?这又是一个新的问题。

国家文物局的文章显示,此次发掘中,考古工作者充分运用现代科技手段。这也让考古人员看到了解决一些疑问的可能性。

孙华将这次发掘称为“精细发掘”。较之以往,一个重要的改进是“好多有机质的东西,我们过去没有能够把它提取出来,现在我们有可能把它提取出来”。

他举例说,“我们发现那么多青铜头像,它的身躯是什么?大家以前就推测是木头的,现在我看,好像已经有木质的、像身躯的东西在出土了。有可能是柱子,有可能就是身躯。我想肯定会有新发现,只是现在这些发现刚刚露头。”

此外,发掘中,中国丝绸博物馆团队通过显微观察在4号坑灰烬中发现纺织品痕迹,可能附着于青铜器表面;采用酶联免疫技术监测到4号坑灰烬层中有蚕丝蛋白,说明4号坑中曾经存在过丝绸。

中国丝绸博物馆技术部主任周旸倾向认为,当时这些丝绸或许用于祭祀,是作为沟通天地、人神之间的载体。

值得一提的是,冉宏林透露,根据目前已掌握的信息看,正在发掘坑内填土的8号坑可能还会出土比较丰富的文物。

这次考古发掘,发现3000多年前的丝绸痕迹是重要成果之一。

3000多年前的丝织品,在气候湿润的成都平原不可能还有实物保存。怎么发现丝绸痕迹?

今年1月,考古人员在现场发现疑似纺织物朽烂后的残留物时,第一时间提取样品进行超景深显微镜检测,发现了清楚的纹路,证明三星堆祭祀坑里存在纺织物残留。此后,研究人员通过提取样土,检测出其中存在蚕丝蛋白,最终证明3000多年前生活在三星堆的古蜀先民已开始使用丝绸。

在100倍的超景深显微镜下,四川省文物考古研究院文保人员郭建波为记者演示了奇迹发生的过程。他小心翼翼将不足1毫米见方的土样放到镜头下,顿时显现出纺织品的经纬结构——这便是早已确定为丝织品残痕的土样。

祭祀坑发掘现场,狭窄的考古工作舱内,从空中到地面安装着各种高科技设备。一套发掘舱环境调控系统既可调节温度,还能调节湿度。四川省文物考古研究院文保人员肖庆在手机App或者电脑上的监测终端可以随时查看舱内温度、湿度。

通过监看系统,肖庆还密切跟踪舱内的二氧化碳、二氧化氮含量。三星堆1号、2号祭祀坑出土文物中,有的曾经附着有矿物质颜料。这次怎么避免空气中二氧化碳含量过高可能导致的颜料褪色?除了后续文物保护,舱内二氧化碳浓度就可以通过监测,控制在合适的水平。3月10日下午,3号祭祀坑的监测系统捕捉到不断上升的二氧化碳浓度。这是因为现场除了考古队员,还多了一批拍摄纪录片的工作人员。肖庆从板房办公室赶到现场提醒,拍摄纪录片的工作人员被全部清场。

据了解,这次发掘还引进了多功能考古操作平台,不仅可以载人进行悬空清理易碎文物,还可以装载文物出坑;既可以进行高光谱分析,也能开展三维扫描和摄影等信息采集工作。而集中使用这些设备,目前在全国甚至全世界都属创新。

■相关链接:

“黑科技”点击

便携式X射线荧光仪:这是一种物理性原位无损检测分析设备,可获取文物表面的元素组成和相对含量,具有检测灵敏度高、操作简单、小巧便携的特点,在考古发掘现场,可以快速了解检测对象的材质。这次发掘主要应用在检测青铜器、象牙和金器上。

激光共焦拉曼光谱仪:可以实现原位无损或微损分析,检测范围广,有机或无机物均可分析,操作简便快速高效,精准性高,可对样品表面进行微米级的微区检测。此次考古主要应用在锈蚀物和颜料分析上。

扫描电镜:用于观察物体表面微观形貌和结构信息,具有高分辨率、放大倍数高的特点。此次发掘过程中确认丝绸及纺织物痕迹等环节,就大量使用到这种仪器。综合新华网、中新网消息