世界经济走过非同寻常的2020年,迎来挑战与机遇并行的2021年。疫情、分化、动荡……一系列影响全球的重大变量继续演变。疫情控制速度、经济复苏强度、多边合作力度依然面临很大不确定性。

中国以自身经济增长助益世界经济复苏,在构建新发展格局中与世界共享机遇。外界越发清晰地感受到,中国经济的引领之势、运行之稳和治理之智,正为构建开放型世界经济、实现包容发展注入强大能量。

A

引领之势,中国经济给世界带来希望之光

世界经济之难,难在动能不足。

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家吉塔·戈皮纳特将全球复苏进程比喻为一场与新冠病毒的竞赛。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫指出,疫情可能给全球带来多年经济疲弱。

中国逆势而上,成为全球唯一实现正增长的主要经济体。经济总量突破100万亿元人民币,人均GDP连续两年超过1万美元,外国直接投资逆势增长,成为全球最大外资流入国……大疫之年中国经济交出一份高含金量的答卷。

“韧劲!”世界银行中国局局长芮泽谈到中国经济时,脱口而出这个词。

韧劲还体现在中国进出口贸易的逆势增长上。2020年欧盟对华货物出口与进口额“双增”,中国首次取代美国成为欧盟最大贸易伙伴;中国和东盟经贸合作不断深化,双方第一次互为第一大贸易伙伴。全球产业链中的“中国之环”以韧性和实力赢得“信任票”。

《华尔街日报》评论说,中国超过美国成为全球最大外资流入国,这表明疫情下全球经济重心东移的趋势。不仅如此,中国在全球生产和贸易版图中的地位也都得到了提升。

疫情下,数字经济和创新发展迎来了新机遇。数字化转型成为重塑全球竞争力的新赛道,中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列。此外,中国宣布努力争取2060年前实现碳中和,彰显绿色发展之“势”。

B

运行之稳,中国经济给世界带来共赢之光

世界经济之难,还难在治理滞后。

全球治理未能跟上全球经济格局演变和全球化新趋势,近几年来,保护主义、民粹主义、单边主义抬头,突如其来的疫情更是暴露出全球治理的短板。

在年初的世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上,多国政要和国际组织负责人强调,当前世界经济复苏势头未稳,复苏前景不定,各方须坚定秉持多边主义,才有望在后疫情时代全球范围内实现更具包容性和可持续性的复苏目标。

坚持多边主义,坚持开放包容,坚持互利合作,坚持与时俱进。中国作为世界第二大经济体,在广泛凝聚各方共识的基础上,为完善全球经济治理给出中国方案。

从共建“一带一路”、建设自由贸易试验区,到推进中国特色自由贸易港建设;从广交会的“中国制造”,到进博会的“中国市场”,再到服贸会的“中国服务”,中国一系列高水平对外开放重大战略新举措,为建设开放型世界经济提供强劲动力。

从《区域全面经济伙伴关系协定》顺利签署到中欧投资协定谈判如期完成,中国开放水平越来越高,为拉动后疫情时期世界经济复苏作出重要贡献。新发展格局下,中国市场潜力将充分激发,中国开放的大门将进一步敞开,为世界经济复苏带来稳定预期。

C

治理之智,中国经济为世界带来包容发展之光

世界经济之难,还难在发展失衡。

1.5亿——这是到2021年全球极端贫困人口可能增加的数字。

在中国脱贫攻坚战进入收官阶段的2020年,新冠疫情突如其来。世行报告称,疫情和各国政府实施的封锁措施造成严重不平等,对发展中经济体和贫困人口的打击更为沉重。全球贫困人口出现多年来首次增长,联合国2030年可持续发展议程面临挑战。

面对世纪大疫和全球衰退,中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务,提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标,取得了令全世界瞩目的重大胜利。

立己达人,兼善天下,中国始终将自身发展与世界紧密相连。70多年来,中国减少了8亿多贫困人口,对全球减贫贡献率超过70%。国际劳工组织总干事盖伊·赖德评价说,在完成联合国千年发展目标中的减贫目标方面,“很明显,大部分进展都归功于中国(脱贫)的成功”。

发展是甩掉贫困帽子的总办法。中国用发展的钥匙打开脱贫的机遇之门,不仅增强了发展中国家消除贫困的信心,还为世界减贫事业贡献了中国智慧。

作为全球减贫事业的积极倡导者和有力推动者,中国始终推动南南合作,推动高质量“一带一路”国际合作,助力脱贫,支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困。

消除绝对贫困,一个都不能少;承诺把新冠疫苗作为全球公共产品,尽可能帮助更多发展中国家;坚持更高水平开放,构建开放型世界经济和人类命运共同体……面对时代课题,中国言出必行,有力促进重建全球互信、凝聚全球共识、团结全球力量。

“中国愿同各国一道,合力建设远离贫困、共同发展的美好世界。”这一承诺掷地有声。

相关链接

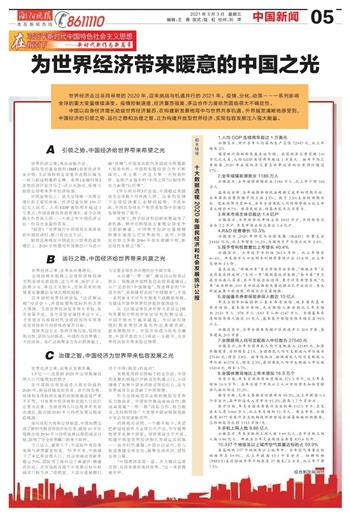

十大数据透视2020年国民经济和社会发展统计公报

1.人均GDP连续两年超过1万美元

公报显示,预计全年人均国内生产总值72447元,比上年增长2%。

国家统计局副局长盛来运介绍,我国经济总量突破100万亿元大关,人均GDP连续两年超过1万美元。按年平均汇率折算,2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。

2.全年城镇新增就业1186万人

公报显示,全年城镇新增就业1186万人,比上年少增166万人。

盛来运分析,全年城镇新增就业超额完成年初预期目标。全年居民消费价格平均上涨2.5%,低于3.5%左右的预期目标。兜底保障力度加大,全年全国居民人均转移净收入比上年名义增长8.7%。保居民就业、保基本民生扎实有力。

3.年末市场主体总数达1.4亿户

公报显示,全年新登记市场主体2502万户,日均新登记企业2.2万户,年末市场主体总数达1.4亿户。

4.R&D经费增长10.3%

公报显示,2020年研究与试验发展(R&D)经费支出24426亿元,比上年增长10.3%,与国内生产总值之比为2.4%。

5.授予专利权数量比上年增长40.4%

公报显示,全年授予专利权363.9万件,比上年增长40.4%。年末每万人口发明专利拥有量预计达15.8件,比上年末增加2.5件。

盛来运说,“嫦娥四号”首次登陆月球背面,“嫦娥五号”完成月表采样返回,“天问一号”探测器成功发射,“奋斗者”号完成万米载人深潜,北斗导航全球组网,量子计算原型系统“九章”成功研制,500米口径球面射电望远镜正式开放运行。重大科技成果不断涌现,科技实力显著增强。

6.全国基本养老保险参保人数近10亿人

年末全国参加城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、基本医疗保险、失业保险人数分别比上年末增加2150万人、978万人、693万人和1147万人。全国基本养老保险参保人数近10亿人,基本医疗保险参保率稳定在95%以上。

公报还显示,全年全国各类棚户区改造开工209万套,基本建成203万套。

7.全国居民人均可支配收入中位数为27540元

公报显示,全年全国居民人均可支配收入32189元,扣除价格因素,实际增长2.1%。全国居民人均可支配收入中位数为27540元,增长3.8%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入中位数40378元,增长2.9%;农村居民人均可支配收入中位数15204元,增长5.7%。

8.全国体育场地比上年末增加16.9万个

体育方面,年末全国共有体育场地371.3万个,比上年末增加16.9万个。全年全国7岁及以上人口中经常参加体育锻炼人数比例达37.2%。

教育方面,九年义务教育巩固率为95.2%,比上年提高0.4个百分点;高中阶段毛入学率为91.2%,提高1.7个百分点。

医疗方面,年末全国共有医疗卫生机构102.3万个,卫生技术人员1066万人,比上年末增加51万人。截至年末,全国共有8177家医疗卫生机构提供新型冠状病毒核酸检测服务,总检测能力达到1153万份/天。

9.手机上网人数9.86亿人

公报显示,年末互联网上网人数9.89亿人,其中手机上网人数9.86亿人。邮政业全年完成快递业务量833.6亿件。

10.337个地级及以上城市空气质量达标的占59.9%

在监测的337个地级及以上城市中,全年空气质量达标的城市占59.9%,比上年提高13.3个百分点。细颗粒物(PM2.5)未达标城市年平均浓度37微克/立方米,比上年下降7.5%。

综合新华网消息