记者从国家航天局获悉,12月1日22时57分,嫦娥五号着陆器和上升器组合体从距离月面约15公里处开始实施动力下降,7500牛变推力发动机开机,逐步将探测器相对月球速度从 约1.7 公里/秒降为零。期间,探测器进行快速姿态调整,逐渐接近月表。此后进行障碍自动检测,选定着陆点后,开始避障下降和缓速垂直下降,平稳着陆于月球正面风暴洋的吕姆克山脉以北地区。

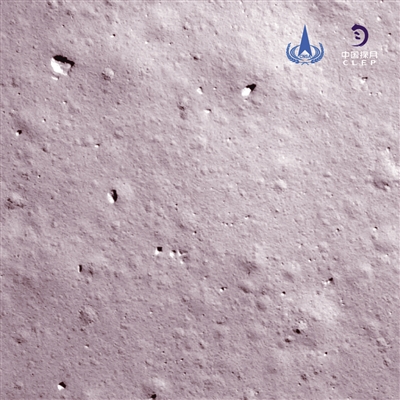

北京时间12月1日23时11分,嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面西经51.8度、北纬43.1度附近的预选着陆区,并传回着陆影像图。

北京时间12月2日4时53分,探月工程嫦娥五号着陆器和上升器组合体完成了月球钻取采样及封装。着陆器和上升器组合体按计划进行表取采样。嫦娥五号探测器自动采样任务采用表钻结合,多点采样的方式,设计了钻具钻取和机械臂表取两种“挖土”模式。

“嫦娥五号”之所以选择在月球上最大的月海——风暴洋北部的吕姆克山脉附近降落并实施采样,是因为科学家认为,这一区域比起之前美国和前苏联落月采样的区域,从地质上来说,可能存在比较年轻的玄武岩,如果能获得这里新的样本,将有助于推进对月球火山活动和演化历史的认识。

嫦娥五号首次月球采样 为何只要两公斤

我国通过嫦娥一号到嫦娥四号多次任务的技术积累,希望在嫦娥五号月球采样任务中能够达到公斤级的目标。而为了保证任务的成功,并结合火箭运载能力,采样2公斤是一个较为合理的结果。

国家航天局探月与航天工程中心副主任、探月工程三期副总设计师裴照宇介绍说:“我们以两公斤作为输入去设计探测器,这个探测器就达到了8.2吨。如果我们要增加样品的量,整个探测器很多指标都会增长,就会超过火箭的运载能力。”

为了提高采样的可靠性,增加样品的多样性,嫦娥五号任务将通过钻取和表取两种方式采集样品。

裴照宇表示,嫦娥五号任务的主要目标是完成月球采样并返回。当着陆器成功着陆月球表面后,要在有限时间里完成地形勘察、钻取和表取等多项工作。尽管设定了2公斤的采样量,但这并不能作为最终衡量任务成败的标准。我们的目标是采样返回,要采到样品返回地球,这是我们的考核指标。这两公斤是一个设计值,并不能把这两公斤或多或少作为评判任务成功的一个硬指标。

两种方式共同完成取样任务

2公斤的样品又该在着陆后用什么方式采集呢?裴照宇在介绍他们设计安排的数据时提到了两个采集名词,他说:“钻取”初步考虑0.5公斤,“表取”1.5公斤,用这两种方式共同来完成采样任务。而这种设计是研制团队为了提高这一次采样的可靠性、以及样品的丰富性而设计的。那么什么是钻取和表取?

首先来介绍一下表取,顾名思义,就是在月球的表面采集样品。但与其他国家的月球样品采集方式不同的是,我国的嫦娥五号任务将以无人自主的方式进行样品采集。

航天科技集团五院嫦娥五号探测器主任设计师姜水清表示,从全球来讲,表取也是全球首次月面无人自主采样一个任务。为了实现这个任务,实际上是设计了三个产品,有个四自由度采样机械臂,然后末端又带了两种采样器,一种是可以实现铲挖,一种是可以实现浅钻,来实现不同类型月壤的一个采集。

按照规划,采样机械臂将在着陆点周边区域进行多次采样工作。

姜水清介绍说:“它在整个着陆器的可达范围内都可以采样。假设着陆点不是那么理想,如果是有一个大石头采不动,可以给它稍微换一个地方,稍微软一点,肯定就能保证采到一定的样品。”

而在表取工作之前,会先进行钻取,来获得月面以下的样品。两种方式互为备份,不仅可以提高采样的成功率和可靠性,同时也能够获得更为丰富的样品种类,为后续科学家研究提供更多可靠的原始资料。

航天科技集团五院嫦娥五号探测器主任设计师王国欣指出,又有钻取又有表取,哪样都能拿回来,就能够互补一下,目前我们所具备的能力是作用到月面以下两米,然后获得这个月壤的样品,它的特点是能够钻进去,然后月壤在里边它有一个层区分布,这个是不破坏它的层区分布的。

月面样品采集完后还要“装香肠”

“用两种采样方式互相备份,来确保嫦娥五号能够采集到科学家所需要的月球表面样品。但仅仅采集到还不够,就像我们长途快递物品一样,物品在交寄给快递员之前,需要您先把它包裹好包装好,以免途中破损遗漏。而‘嫦娥五号’也有一个类似的过程,而且完全是由它独立完成的,难度可想而知。”探月工程首任总指挥栾恩杰在接受记者采访时就表示,当嫦娥五号着陆器安全降落、开始样品采集之后,对中国航天来说又有一次全新的尝试,他的比喻是“装香肠”。

栾恩杰告诉记者:“着陆以后就开始取样了,在外星球用机器手去铲,中国是头一次做,月球的钻取机构是我们国家头一次设计,我形容成哈尔滨香肠。在钻的时候,它要把钻取的芯、岩芯的部分装到一个包裹,这个包裹是长的,所以像香肠一样,要把它紧密地包裹好,封装好。这些土壤不能在转移到地球的时候被地球污染了,因为地球环境和月球环境是不一样的,有些物质一定要在非常洁净的环境下。”

➡

相关链接

四项巧设计

护“嫦娥五姑娘”入“广寒宫”

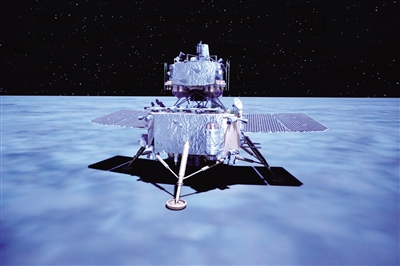

历经主动减速、快速调整、接近、悬停避障、缓速下降和自由下落段,“嫦娥五姑娘”这稳稳的一落看似轻盈轻松,却蕴藏着科研人员的众多智慧和积淀。记者采访中国航天科技集团所属中国空间技术研究院专家,揭秘此次嫦娥五号落月的四项精巧设计。

设计一:“选址准、落得稳”

嫦娥五号任务的落月和近月制动一样,有且只有一次机会,必须一次成功。由于涉及采样后上升器的月面起飞,所以,嫦娥五号落月的过程也是为后续上升器月面起飞选择“发射场”。

相较于嫦娥三号、四号,嫦娥五号对于着陆点的位置精度和平整度方面的高要求是空前的,这需要着陆区域内无太高的凸起、无太深的凹坑,坡度要符合任务要求。

为实现“选址正确、落得准确”,嫦娥五号采用了中国空间技术研究院502所在嫦娥三号和四号上应用的“粗精接力避障”方式。着陆上升组合体在飞到距离月面100米时会悬停一下,通过对选定区域拍照,精确识别选好落点。之后,着陆上升组合体再斜向下飞行,边下降边注意避障,飞到选定着陆点的正上方后竖直下降,在距离月面较近时提前关闭主发动机,然后利用着陆腿的缓冲实现软着陆。

设计二:着陆缓冲“显身手”

落月的关键在于平稳二字。嫦娥五号着陆上升组合体在落月时,撞击月面会形成较大的冲击载荷,必须设计相应的着陆缓冲系统,吸收着陆的冲击载荷,保证探测器不翻倒、不陷落,这是落月的技术难题之一。着陆缓冲机构,通俗地说,就是嫦娥五号的“腿”。

与嫦娥三号的着陆缓冲设计方案相比,由于任务难度增加,嫦娥五号任务的着陆缓冲能力要求提高了30%,但机构重量指标却减少了5%。嫦娥五号的“腿”继承了嫦娥三号、嫦娥四号的良好基因,具有完全自主知识产权的“偏置收拢、自我压紧”式方案,保证收拢简单、展开可靠,解决了着陆缓冲、着陆稳定性等多方面问题,确保嫦娥五号稳定可靠地完成与月球的“亲密拥抱”。

设计三:“天黑请闭眼”

在降落的过程中,嫦娥五号着陆上升组合体距离月面较近时,主发动机会激起月尘,容易触发月尘污染星敏感器,从而影响上升器后续的月面起飞。

为了不让月尘“迷了上升器的漂亮眼睛”,科研人员特别设计了一个盖子。在距离月面一定的高度时把星敏感器的镜头盖起来,待落月之后月尘散去,再通知星敏感器把盖子打开,这一睁一闭之间,着陆器和上升器组合体已经顺利着陆在月亮之上。这一过程被科研人员亲切地称为“天黑请闭眼”。

设计四:定向天线“一线牵”

落月牵动着中国老百姓的心。38万公里外的嫦娥五号正经历着怎样的考验?所有的讯息,都需通过着陆上升组合体的一口小小的“锅”来传送遥测数据。这个“小锅”就是定向天线——把探测器上的数据传输到地面的发射转换装置。

从月球把数据发送回地球,通信的距离相比地面手机通信远了几万倍,这就需要采取特殊的对地定向天线来发送数据。科研人员设计的定向天线包含了反射面天线辐射器、双轴驱动机构。为了使整器减重,此款反射面天线极致轻量化设计,相比同类天线减重40%以上,既轻便又可靠。

中国空间技术研究院专家表示,双轴驱动机构就像人的肩关节、肘关节,驱动反射天线辐射器灵活地转动,确保“小锅”始终对准地面,向地球传送嫦娥五号落月的遥测数据。

综合新华社、中新网消息