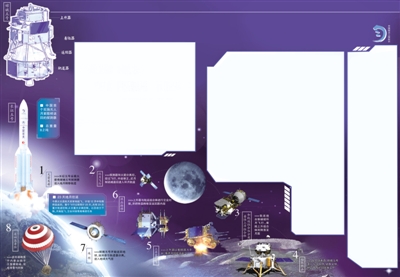

11月24日4时30分,我国在中国文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器,火箭飞行约2200秒后,顺利将探测器送入预定轨道,开启我国首次地外天体采样返回之旅。

长征五号遥五运载火箭发射升空后,先后实施了助推器分离、整流罩分离、一二级分离以及器箭分离等动作。

国家航天局探月与航天工程中心副主任、嫦娥五号任务新闻发言人裴照宇介绍,嫦娥五号探测器由轨道器、返回器、着陆器、上升器四部分组成,在经历地月转移、近月制动、环月飞行后,着陆器和上升器组合体将与轨道器和返回器组合体分离,轨道器携带返回器留轨运行,着陆器承载上升器择机实施月球正面预选区域软着陆,按计划开展月面自动采样等后续工作。

据悉,嫦娥五号任务计划实现三大工程目标:一是突破窄窗口多轨道装订发射、月面自动采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、月球样品储存等关键技术,提升我国航天技术水平;二是实现我国首次地外天体自动采样返回,推动科技进步;三是完善探月工程体系,为我国未来开展载人登月与深空探测积累重要人才、技术和物质基础。

嫦娥五号任务的科学目标主要是开展着陆点区域形貌探测和地质背景勘察,获取与月球样品相关的现场分析数据,建立现场探测数据与实验室分析数据之间的联系;对月球样品进行系统、长期的实验室研究,分析月壤结构、物理特性、物质组成,深化月球成因和演化历史的研究。

嫦娥五号任务由国家航天局组织实施,具体由工程总体和探测器、运载火箭、发射场、测控与回收、地面应用等五大系统组成。

探月工程自2004年1月立项并正式启动以来,已连续成功实施嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号、再入返回飞行试验和嫦娥四号等五次任务。此次发射任务是长征系列运载火箭的第353次飞行。

在本次任务诸多看点中,人类首次月球轨道无人自动交会对接和样品转移是最大亮点之一,而实现这个过程的核心,就是由中国航天科技集团八院研制的“对接与样品转移机构”。

国际空间站里,主要依靠对接机构来实现更大吨位的飞行器的组装。载人航天使用的对接机构学名叫异体同构周边式对接机构,在对接后可形成一个通道,方便航天员在其中穿行。与载人航天对接机构不同,嫦娥五号探测器采用了抱爪式对接机构方案,从“太空之吻”变成“月轨相拥”。

中国航天科技集团八院嫦娥五号探测器副总指挥张玉花说,抱爪机构具有重量轻、捕获可靠、结构简单、对接精度高等优点,嫦娥五号采用了抱爪式对接机构,通过增加连杆棘爪式转移机构,实现了对接与自动转移功能的一体化,这些设计理念都是世界首创。

“所谓的抱爪,其实形象地说,就像我们手握棍子的动作,两个方向一用力,就可以把棍子牢牢地握在手中。”嫦娥五号轨道器技术副总负责人胡震宇介绍。

看似简单的过程,但要在38万公里之外高速运行的飞行器上实现,却远没有那么简单。

“月球轨道相对于地球轨道有时延,时间走廊较小,这就对时效性要求非常高,必须一气呵成完成对接与转移任务”,对接机构与样品转移分系统技术负责人刘仲解释说。他表示,对接全步骤要在21秒内完成,1秒捕获、10秒校正、10秒锁紧。为此研制人员做了35项故障预案,从启动开始到交会对接,全部采用自动控制。

另外,待到对接时,中国航天科技集团八院研制的红外及可见光双谱段监视相机,将记录下轨道器与上升器的“拥抱”过程。

嫦娥五号所搭载的双谱段监视相机是一款“专业拍照神器”,集红外和可见光成像于一体。光学导航专家郑循江介绍,这就相当于给普通相机加了一个夜视仪,即使交会对接过程发生在月背,接受不到太阳光照,也可以通过该红外相机记录下全过程。

嫦娥“五姑娘”有啥不一样?

与嫦娥家族中的几位姐姐相比,嫦娥“五姑娘”有什么不同?其在大家族中扮演着什么角色、发挥着什么作用呢?

承担使命不同

与几位姐姐不一样,“嫦娥五号”要完成探月工程重大科技专项 “绕、落、回”三步走的最后一步。

“嫦娥五号”的成功实施,将实现我国首次在地外天体无人采样返回,圆满完成探月工程三步走的总体规划目标,推动我国深空探测领域的科技进步,促进我国空间科学、空间技术跨越发展,可谓使命非凡。

外观造型不同

与嫦娥一号、二号、三号、四号相比,“嫦娥五号”探测器的技术跨度大、结构也更为复杂,它是由轨道器、着陆器、上升器、返回器等4器组成。

这4器每一个都是单独的个体,此外他们还能组合在一起,比如着陆器和上升器“抱”在一起,就组合成了“着上组合体”,而轨道器和返回器组合而成的叫“轨返组合体”,此外,4器“串”在一起,就构成了一个完整的探测器。

而嫦娥 “大姐”和“二姐”分别是一颗单独的卫星,“三姐”和“四姐” 是由着陆器和月球车“两器”组成。

所以说,嫦娥“五姑娘”是家族里结构最复杂的探测器。

任务目标不同

“嫦娥五号”任务的目的是实现月面自动采样返回,开展月球样品地面分析研究。与中国探月工程前两期的“绕”和“落”相对应,第三期的“嫦娥五号”任务,重点在于“回”。

任务期间,“嫦娥五号”探测器将重点实现三大工程目标,即:一是要突破一系列关键技术,提升我国航天技术水平;二是要实现首次地外天体自动采样返回,推进我国科学技术重大跨越;三是要完善探月工程体系,为载人登月和深空探测奠定一定的人才、技术和物质基础。

此外,“嫦娥五号”探测器还将开展一系列科学探测。如着陆区的现场调查和分析,着陆点区域形貌探测和地质背景勘察,获取与月球样品相关的现场分析数据,建立现场探测数据与实验室分析数据之间的联系;月球样品的分析与研究,对月球样品进行系统、长期的实验室研究,分析月壤的结构、物理特性、物质组成,深化月球成因和演化历史的研究等。

命运归宿不同

探月工程从立项之初,就设计了“绕、落、回”三步走战略,这就意味着嫦娥家族众姐妹将拥有不同的命运和归宿。

2007年10月24日,我国成功发射嫦娥一号卫星,2009年 3月1日,嫦娥“大姑娘”按预定计划受控撞月,为探月工程一期——“绕月探测”任务画上了一个圆满的句号。

2010年10月1日,嫦娥二号卫星发射成功,2012年12月 13日,嫦娥二号卫星与图塔蒂斯小行星由远及近“擦肩而过”,首次实现我国对小行星的飞跃探测,嫦娥“二姑娘”成为我国第一个行星际探测器。

2013年12月14日,嫦娥三号探测器着陆月面,次日,着陆器和巡视器互拍成像,嫦娥三号任务圆满成功,实现了我国首次地外天体软着陆和巡视探测。嫦娥“三姑娘”也永久地留在了月面,遥望着地球家园。

2019年1月3日,嫦娥四号探测器成功登陆月背,成为人类历史上首个在月球背面软着陆和巡视探测的航天器,至今状态良好,未来,嫦娥“四姑娘”还将继续月球背面的探索之旅。

“嫦娥家族”中年长的几位姐姐有一个共同点,就是谁也不能再次回到“娘家”了。而“嫦娥五号”比几位姐姐幸福多了,因为她从“月宫”潇洒走一回后,还能捎点“特产”——月壤,再次回到地球母亲的怀抱。

相关链接:

为什么发射

嫦娥五号要选在凌晨?

此次发射的时间在凌晨,为什么嫦娥五号要选择凌晨升空?中国航天科技集团一院总体部设计师钱航表示,主要原因是便于奔月轨道设计、减少太阳活动影响、利于信号传播及观测等。

月球探测与火星探测一样,都属于深空探测。钱航说,在火箭发射轨道设计上,要考虑到地月相对位置关系。此次发射嫦娥五号探测器,要在满足地球与月球位置关系的限制、火箭射向和滑行时间的约束、探测器地月转移时间、返回器再入航程等条件下,选择最合适的发射时间,也就是确定火箭的发射窗口,而凌晨发射最有利于奔月轨道的设计。

“太阳活动特别是太阳风会干扰电子信号传播,影响地面科研人员操控。”钱航介绍,长征五号选择在凌晨飞向宇宙,此时地球正好把太阳光直接遮蔽住,避免了过多太阳辐射的影响。

钱航还表示,天气条件对于航天发射至关重要。在凌晨,天气状况比较稳定,云层更少,有利于火箭发射及信号的传播。同时,可更好地利用望远镜等天文设备,对观察到的发射情况做出总结。此外,由于凌晨整体环境亮度较低,火箭喷射火焰飞向太空时非常显眼和突出,有利于地面光学和测量设备跟踪到目标,收集相关信息。

2020年最具

“分量”的发射

长征五号运载火箭是我国新一代大推力低温液体运载火箭,全长近57米,起飞重量约870吨,起飞推力超过1000吨。长征五号运载火箭采用“两级半”构型,芯级和助推器全部采用液氢、液氧、煤油等无毒无污染推进剂;地球同步转移轨道运载能力可达14吨,是目前我国运载能力最大的火箭。

由于“体型”又粗又胖,长征五号运载火箭也被亲切地称为“胖五”。因为采用了液氢、液氧等低温推进剂,长征五号运载火箭也获得了“冰箭”的称呼。

此次长征五号遥五运载火箭发射的嫦娥五号探测器重达8.2吨,是今年中国航天发射的最重的探测器,嫦娥五号探测器需要进入近地点200公里、远地点约41万公里的地月转移轨道,对运载火箭的能力提出了很高的要求。

“在长征火箭家族中,只有‘胖五’可以将这么重的载荷直接送入地月转移轨道,这是对运载火箭能力的集中检验,也是对中国航天能力的最佳注解。”长征五号火箭第一总指挥、一院党委书记李明华介绍。

此次发射的“分量”还体现在长征五号运载火箭的技术创新与管理创新上。由于地月相对位置以及轨道设计等因素的限制,此次发射是一次接近于“零窗口”的发射,长征五号遥五火箭的发射窗口只有50分钟,一旦在发射窗口时间内不能实施发射,嫦娥五号的奔月计划就会受到影响。

长征五号运载火箭总设计师李东介绍,为确保火箭准时发射,研制团队采用了变射向、变滑行时间的多轨道奔月发射方案,应用“窄窗口多轨道”技术,针对50分钟的发射窗口分别设计了5条发射轨道,每条轨道对应10分钟的发射窗口,在发射窗口期内,可根据发射时间通过软件自动选择发射轨道,提高了轨道切换效率,为长征五号火箭实现“零窗口”发射奠定了基础。

作为我国目前运载能力最大的运载火箭,长征五号火箭在多项重大航天工程中承担着不可或缺的角色,是实施深空探测、载人空间站建设、大型高轨卫星发射的主力火箭,是我国从航天大国向航天强国进军的重要标志之一。

“十三五”期间,长征五号火箭实现了从研制到首飞、从试验到应用的多次跨越,闯出了一条“大火箭”的发展之路。“十四五”期间,长征五号火箭将为我国载人空间站建设贡献力量。

按计划,在未来2到3年内,我国将应用长征五号B运载火箭,发射载人空间站的核心舱和试验舱,完成载人空间站主体建设。

此外,“十四五”期间长征五号运载火箭还将在深空探测、星际探测中继续扮演重要角色,并在卫星发射上实现新突破。同时,在发射低轨卫星方面,长征五号运载火箭也可通过“一箭多星” 的方式实现快速组网,大幅缩短星座组网周期。

综合新华社、中新网消息