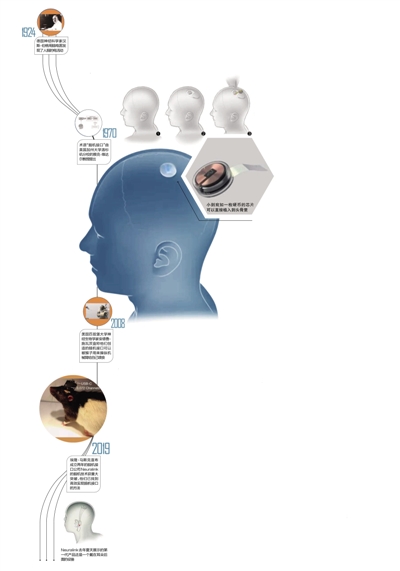

头骨上打个小洞嵌入设备

手术由机器人自动执行

北京时间8月28日6点40分,马斯克公布了他的脑机科学公司Neuralink的最新进展。这次的发布会,重头戏是展示脑机接口对修复重大脑补疾病的效用。

去年夏天Neuralink展示的第一代产品,是一个戴在耳朵后面的设备。今年产品已经更新换代,小到宛如一枚硬币,可以直接植入到头骨里!

马斯克现场演示了产品的模型。那到底该怎么装设备呢?马斯克说过程非常简单,三步走:1.头骨上打个小洞;2.在洞上嵌入Neuralink;3.伤口缝好后,可以走了。

手术完全由机器人自动执行,整个过程不到一个小时,早上去医院,下午就可以回家。马斯克说这个手术过程对神经的伤害几乎可以忽略不计:通过电脑图像,手术机器人可以尽量避开脑部的血管。芯片已成功植入小猪体内,植入后再去除并无异样。

正如马斯克在推特上说的,通过开发一些修复严重损伤的技术,研发出从控制自主运动的大脑运动皮层到位于肌肉群中的微控制器,应该是有可能的。未来,若这项技术得以实现,则可能恢复截瘫和四肢瘫痪患者失去的运动技能。

Neuralink在人类身上的应用可能还需要一段时间,因为该公司仍需通过食品和药物管理局的审核。在那之前,Neuralink工程师将继续开发这项技术。

从生活走向太空

我国脑机接口研究现状如何?

马斯克这次演示意在表明,Neuralink的脑机接口技术正在进步,有望在未来某一天安全地应用于人类。这种脑机接口技术可能会帮助一些身体状况不那么理想的人。

我国的脑机接口研究者对此表示期待。那么,我们的脑机接口技术发展状况是怎样的呢?

脑机接口研究因患者起步

脑机接口,有时也称作“大脑端口”或者“脑机融合感知”,它是在人或动物脑(或者脑细胞的培养物)与外部设备间建立的直接连接通路。简单来说,就是实现脑与机器之间的直接“对话”。该技术能用于教育、医疗,当下正被业内人士热评为“技术上的新风口”。

中国科学院院士、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任蒲慕明在接受采访时曾介绍:“脑机接口大致有两类,一种是非侵入式的,即将电极放在头皮上,通过脑波诊断来判断大脑的状态,做疾病的诊断,还可以用脑波来控制外面的机器、外骨骼系统。另外一种是侵入式的,即直接把电极插入到大脑皮层,它可以记录更多、更准确的大脑反应,进而更好地操纵外面的器械。”马斯克此次在新媒体上宣布的属于侵入式脑机接口技术的应用。

在天津医院康复科的治疗室里,63岁的脑出血患者徐宝钏正在借助天津大学神经工程团队研发的康复机器人系统,依靠运动想象进行手腕功能康复训练。帮助他的康复机器人叫“神工”,核心技术就是脑机接口。

“神工”的“爸爸”是个70后的山东人,名叫明东。1994年,明东考进天津大学精仪学院生物医学工程专业学习。“在读博期间,看到许多截瘫患者后期康复治疗非常困难,当时我就想,如果通过机器采集和读取脑电信号,然后解码输出控制信号,让身体执行,是不是可以为截瘫患者建立新的人工运动神经通路,重新获得运动能力。”

2014年首台适用于全肢体中风康复的人工神经机器人系统——“神工一号”研制成功。融合了运动想象脑机接口技术和物理训练康复疗法,该系统在中风患者体外,仿生构筑了一条人工神经通路,经过模拟解码患者的运动康复意念信息,进而驱动多级神经肌肉电刺激技术,产生对应动作。随后“神工二号”“神工三号”相继研发成功。目前,“神工”已通过国家食品药品监督管理总局(CFDA)检测,在天津、山东多地三甲医院进行临床试验,受益患者数千例。

明东解读:“侵入式与非侵入式两者各有利弊,如果把人的头颅比作一个房间,非侵入式需要克服头发、头皮、颅骨等对信号的重重‘阻挡’;在大脑中植入芯片的侵入式就像在房间里聆听和输出脑语,这种方式虽然听得清晰,但有安全风险。我国科研工作者目前在脑机接口方面的优势研究方向更多集中在非侵入式,我相信随着技术的不断进步,‘屋外’的聆听会和屋内一样清晰,而且更安全。”

给太空探索带来无限可能

在科学研究领域,世界各国都加大了对脑机接口技术的研究。2019第三届世界智能大会上,世界首款脑机编解码集成芯片——“脑语者”面试,它能够采用先进的机器学习算法,对极微弱脑电特征进行精细分辨与快速解码,输出一个指令仅需1.7秒,首次实现了一个108个字符的高速脑机交互系统。2020年2月6日出版的《自然》杂志中称“脑语者”保持了目前头皮脑电BCI在线控制最大指令集的世界纪录。

“有了脑语者芯片的加持,‘神工’可以化作一个体积更小的可穿戴便携设备,可以辅助病人完成更多复杂而精细的肢体动作,如果把颅电磁刺激技术、机械外骨骼技术和虚拟现实技术结合一起,将能帮助到更多的病人。此外,脑机接口技术还能为抑郁症、自闭症、阿尔兹海默症等一系列精神和神经系统疾病的诊断与治疗带来福音。”明东团队骨干、天津大学神经工程中心许敏鹏副教授介绍。

明东团队还通过对大脑运行机制与人机交互的融合,将类脑智能技术从治疗出发开始运用到生活的许多方面。国内首款人感仿生神经系统,目前已成功应用于海尔集团的中央空调系统,空调有了如同人类的“感觉神经系统”,探测有多少人,怎样送风由智能决定。而未来,这一技术将在家庭物联网、居家养老看护等领域迎来更广阔的应用前景。

明东团队的实验系统也走向了太空。2016年,天宫二号和神舟十一号载人飞行过程中,两位航天员完成人类历史上首次太空脑机交互。明东是这套实验系统的主要设计者。此次测试进一步牵引了多项未来中国空间站任务的成功立项开展,从而为我国载人航天工程的新一代医学与人因保障系统提供了关键科学依据与技术支撑。

明东介绍,脑机接口技术有三个发展阶段:脑机接口、脑机交互和脑机融合。目前正由第一阶段向第二阶段发展过渡,未来脑机接口技术,将从目前脑机单向接口,进化为脑机双向“交互”,最终有望实现脑机完全智能“融合”。