它是在时间和空间中形成的“洞”,不断吞噬周围物质,增加自己的质量;它也是光子的“牢笼”;它贪得无厌,永不停息地吞噬着周围的一切……这是世人绘制的黑洞的经典图像:既霸蛮又贪吃。但真是如此吗?

A黑洞如何形成:

都是引力惹的祸

黑洞如何形成的呢?

中国科学院国家天文台研究员陆由俊对记者说:“目前比较明确的是恒星级质量的黑洞是恒星塌缩的遗骸;而大质量黑洞则有可能由其它机制产生的中等质量黑洞吸积物质长大而成。”

所有的恒星都是核聚变反应炉,在其中,轻元素(主要是氢)聚合成重元素。核聚变过程提供了恒星一生的大部分能量。不过,最终,核燃料耗尽,由中心产生的能量再也无力对抗外壳巨大的重量,引力开始起主宰作用。

1928年,印度研究生萨拉·玛尼安·钱德拉塞卡乘船来英国剑桥学习天文学。在来英途中,钱德拉塞卡算出在耗尽所有燃料之后,多大的恒星可以继续对抗自己的引力而维持自己——这就是所谓的“钱德拉塞卡极限”,约为1.44倍太阳质量。

陆由俊解释说:“这一值对大质量恒星的最终归宿具有重大意义。一般来说,如果一颗恒星的质量不到太阳质量的9倍,最终会形成白矮星;9-25个太阳质量左右的恒星会演化至超新星爆发,再最后塌缩为中子星;而约25个太阳质量之上的恒星会形成黑洞。”

当这一恒星收缩到某一临界半径(“史瓦西半径”,以德国物理学家、天文学家卡尔·史瓦西的名字命名,他是使用爱因斯坦广义相对论方程证明黑洞的确能够形成的第一人)时,其表面上的引力变得如此之强,以至于光线再也逃逸不出去。

根据相对论,没有东西能行进得比光还快。如果光都逃逸不出来,其他东西更不可能:所有东西都会被引力场拉回去。这样,就出现了一个事件的集合或时空区域,光或任何东西都不可能从该区域逃逸而到达远处的观察者——我们将这一区域称谓黑洞,将其边界称作事件视界。

B黑洞都是来者不拒?

有些很“挑食”

据物理学家组织网4月6日报道,一些黑洞是贪婪的贪食者,吸入大量气体和灰尘;而其他黑洞则很挑食。

比如,此次EHT任务的主要目标,位于银河系中央的“人马座A*”似乎就很挑食,尽管其质量为太阳质量的400万倍,但它的吸积盘却出人意料地暗淡。吸积盘由气体、弥散物质等组成,围绕黑洞或中子星转动,远远看去,就像一个扁平的盘子。

而此次EHT观察的另一个目标,即M87星系中的黑洞,则是一个贪婪的食客,其质量介于35亿至72.2亿太阳质量之间。它不仅拥有一个非常明亮的吸积盘,而且,它还喷射出明亮、快速的带电亚原子粒子流,这一粒子流延伸约5000光年。

同样是超大质量黑洞,为什么“贪吃”的程度差别如此巨大?这一问题一直以来都是困扰天体物理学家的难题。

陆由俊解释说:“原因是不同星系核心的环境不一样。有的星系的中心由于受到诸如星系碰撞过程等的扰动,气体沉积到中心黑洞附近,为黑洞提供了丰富的食物,以至于它们可以大快朵颐;而有的星系中心区域则比较平稳,只有少量气体能够到达黑洞附近,使得黑洞不得不浅斟慢酌。”

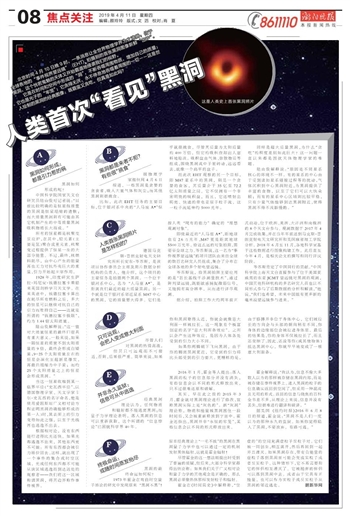

C人类首张黑洞照片

是怎样拍的?

德国马克斯·普朗克射电天文研究所所长安东·岑苏斯,是该项目协作委员会主席及照片数据分析机构的负责人,他介绍,这个项目的主要任务是拍摄两个黑洞。一个位于银河系中心,名为“人马座A*”,是距离我们最近的超大质量黑洞;另一个就是位于银河系邻近星系M87中心的黑洞,它的质量要大得多。它们是按人类“现有的能力”确定的“理想观测对象”。

即使最近的“人马座A*”,距地球也有2.6万光年,M87更是距离地球5500万光年。给这么远的对象拍照,需要举全球之力。岑苏斯说,这一名为“事件视界望远镜”的项目团队由来自全球的数百名研究人员组成,集合了分布在全球各地的多个射电望远镜。

岑苏斯说,给黑洞拍照主要应用的是“甚长基线干涉测量技术”,通过阵列望远镜,既能敏感捕捉微弱信号,又能拥有高分辨率,从而进行详尽观测。

据介绍,拍照工作大约两年前正式启动,位于欧洲、美洲、大洋洲和南极洲的8个天文台参与。观测数据于2017年4月完成收集,并在当年年底送到马克斯·普朗克射电天文研究所和美国麻省理工学院分析。2018年6月至11月,各地科学家基于这些数据进行图像构建工作。此后直至今年4月,是相关论文的撰写和同行评议阶段。

岑苏斯肯定了中国同行的贡献。“中国科学院上海天文台直接参与了位于美国夏威夷的东亚JCMT望远镜对黑洞的观测,中国其他科研机构的多名研究人员也以不同形式参与了后期数据的分析和解读,”他说,“我们也希望,未来中国能有更多新的毫米波望远镜参与进来。”

D只可远观:

会把人变成意大利面

尽管人们对黑洞的热情高涨,但其只可远观而不可接近,否则,后果很严重。简单来说,如果你和黑洞靠得太近,你就会就像意大利面一样被拉长。这一现象有个极富创意的名字“意大利面条效应”。之所以会产生这种效应,是因为人体各处受到的引力大小不同。

如果你两脚朝下飞向黑洞,由于你的脚离黑洞更近,它受到的引力将比头部受到的引力要大。更糟糕的是,由于胳膊并非位于身体中心,它们被拉长的方向会与头部的朝向稍有不同,你身体的边缘部位会被拉进身体里。最后的结果是,你的身体不仅被拉长了,而且还变细了。因此,还没等你(或其他物体)抵达黑洞中心,你就早早地变成了一根意大利面条。

E并非永久监狱:

信息可从中逃逸

经典黑洞理论认为,任何物质和辐射都不能逃离黑洞;而量子力学理论表明,落入黑洞的信息可以重新获取,这个所谓的“信息悖论”已困扰科学界40年。

2016年1月,霍金等人提出:落入黑洞的粒子的信息部分并没有消失,有些信息会以不同的形式释放出来,只不过很难还原和破解。

其实,早在此之前的2015年3月,霍金就对黑洞理论进行了修改,宣称黑洞实际上是“灰色的”。新“灰洞”理论称,物质和能量被黑洞困住一段时间后,又会被重新释放到宇宙中。霍金还指出,黑洞并非“永恒的牢笼”,某些信息会以不同的形式释放出来。

霍金解释说:“我认为,信息不像大多数人以为的那样被存储在黑洞内部,而是被存储在事件视界上。进入黑洞的粒子的信息确实返回到空间了,但采用一种混沌且无用的形式。返回的信息与烧焦的百科全书差不多,从理论上来说,信息并没有丢失,但很难进行翻译和破译。”

据美国《纽约时报》2016年6月8日的报道,霍金说:“黑洞不是人们一度以为的那种永久的监狱。如果你觉得陷入了黑洞,不要放弃。有路可逃。”

F终极命运:

或随时间蒸发殆尽

黑洞的最终命运如何呢?

1973年霍金在弯曲时空量子场论的研究中发现原来“黑洞不黑”!原本经典理论上“一毛不拔”的黑洞在黑洞量子力学中也可以通过一定的机制发射黑体辐射,这就是霍金辐射!

尽管霍金的这一想法刚提出时受到了普遍的质疑,但后来,大部分科学家都得出结论称:如果我们关于广义相对论和量子力学的其他观念是正确的,那么黑洞必须像热体那样发射粒子和辐射。

霍金在《时间简史》中解释称,“空虚的”的空间充满虚粒子反粒子对。它们被一同创生,相互离开,然后再回到一起并且湮灭。如果黑洞存在,带有负能量的虚粒子落到黑洞里可能会变成实粒子或者反实粒子。这种情形下,它不再需要和它的伴侣相互湮灭了。它被抛弃的伴侣可以落到黑洞中去。或者由于它具有正能量,也可以作为实粒子或反实粒子从黑洞的邻近逃走。据新华网