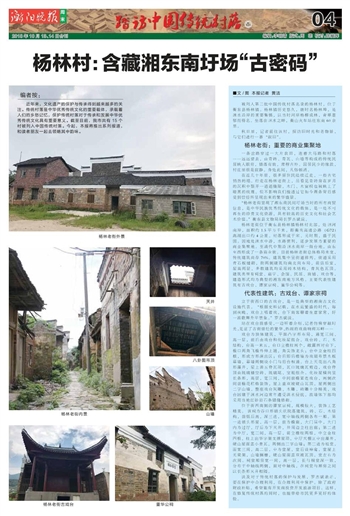

杨林老街外景

编者按:

■文/图 本报记者 黄洁

被列入第二批中国传统村落名录的杨林村,位于衡东县杨林镇。杨林镇历史悠久,唐时名杨林埠,是洣水沿岸的重要集镇,以当时河岸杨柳成林,青翠葱郁而得名。坐落在氵米水之畔,衡山火车站往东南60余里。

秋日里,记者前往该村,探访旧时光和老物景,与它们进行一番“叙旧”。

杨林老街:重要的商业集聚地

一条岔路穿过一大片农田,连着大马路和村落……远远望去,由青砖、青瓦、山墙等构成的传统民居映入眼帘,错落有致,肃穆古朴。因居民少的缘故,村庄里很是寂静。身处此间,凡俗顿消。

在近几十年里,很多原住民陆续迁走,一些古宅悄然坍塌。行走在杨林老街上,虽看见青砖房在岁月的沉积中裂开一道道缝隙,木门、木窗棂也被映上了暗黑的纹理。但不影响我们能透过它如今萧条背后感受到曾经所呈现出来的繁华盛景。

“杨林老街显现了湘东南民间圩场当时的所有商贸信息,是中华民族优秀传统文化的载体,是一处不可再生的珍贵文化资源,具有较高的历史文化和社会艺术价值。”衡东县文物局局长罗杰斌说。

杨林老街位于衡东县杨林镇杨林村北部,处氵米河南岸,面积约1.5平方千米,距衡炎高速公路(G72)高湖出口约4公里。村落形成于宋、元时期,盛于民国。因地处洣水中游,水路便利,逐步发展为重要的商业集聚地。至清代中期沿氵米水南岸一级台地,由东至西形成了一条商业街。目前杨林老街总体格局未变,传统建筑尚存70%。建筑集中呈街道排列,街道采用青石板铺砌,街两侧建筑均南北向布局,前店后室,屋高两层,多数建筑均采用砖木结构,青灰色瓦顶。建筑类型有祠堂、庙宇、会馆、民居、商铺、戏台等,建造形式均为典型的湘东南地方风格。主要代表性建筑有古戏台、谭家宗祠、董华公祠等。

代表性建筑:古戏台、谭家宗祠

立于街西口的古戏台,是一处典型的湘南古文化设施代表。“根据史料记载,在水运繁盛的时代,每到夜晚,戏台上唱着戏,台下商客聊着生意家常,好一派歌舞升平景象。”罗杰斌说。

站在戏台前感受,一边听着介绍,记者仿佛穿越时光,见证了古街曾经的繁华,热闹的戏曲响彻耳畔……

戏台为独体建筑,平面凸字形布局,通宽三间、高一层,前后由戏台和化妆屋组合。戏台砖、石、木结构,台高一米五,台口立檐柱两个,敞露面对台下,檐口两角飞檐外伸上翘,角尖饰龙头;台中立金柱四根,形成方形演出区;台后即后檐墙为戏剧布景木板幕墙,幕墙两侧设小门与后台相通。台上天花出八角形藻井,屋上盖五脊瓦项,瓦口琉璃瓦剪边,戏台脊顶由琉璃镂空砖、琉璃尾、宝瓶组合。化妆屋横向呈长条形,高层,宽三间,中间前檐紧连戏台,两侧次间前檐花栏格装饰,屋上盖双坡硬山瓦顶,屋两侧出二字山墙。整座戏台灰雕、木雕、砖雕十分精美,戏台因建于洣水河边常年遭受洪水侵扰,故墙体下部均采用当地红砂岩石条错缝修砌。

位于街西南侧的谭家宗祠,规模较大,装饰工艺精美。 该祠为吞口形锁头状院落建筑,砖、石、木结构,前低后高,深三进,宽中轴线两侧各布一厢。第一进锁头形屋,高一层,前为檐廊,大门居中,大门内为过厅,厅后为下天井,井周边立柱出廊;第二进为中厅,宽三间,高一层,前立檐柱两根,中立金柱四根,柱上出华字架支撑屋项,中厅天棚正中出藻井,硬山屋面盖小青瓦,两侧出三字山墙;第三进为祖堂,面宽三间,高二层,中为堂屋,堂后设神龛,堂屋上无梁架,山墙搁檩,硬山屋面盖双坡瓦顶,堂左右为次间。祠堂厢房宽一间,高一层,长与桐堂深一致,分布于中轴线两侧,面对中轴线,在祠堂与厢房之间以长条形天井相隔。

谈及对于传统村落的保护与发展,罗杰斌表示,要在保护中合理利用,在合理利用中保护。除了政府财政补贴,希望能有开发商投资开发旅游项目。这样,在修复传统村落的同时,也能带给市民更多更好的体验。

近年来,文化遗产的保护与传承得到越来越多的关注。传统村落是中华优秀传统文化的重要载体,承载着人们的乡愁记忆,保护传统村落对于传承和发展中华优秀传统文化具有重要意义。截至目前,我市共有15个村被列入中国传统村落。今起,本报将推出系列报道,和读者朋友一起去领略其中韵味。

杨林老街内景

天井

八卦图吊顶

山墙

董华公祠