登山石阶

■文/图 本报记者 罗文鹏

在大雁城雕、回雁峰公园门前不过百米远的地方,是古地名中的福寿街。正午炙热的阳光白得晃眼,照在福寿街的路牌下,一段石阶巷道跳进眼帘。

踏着石阶,仿佛走上时光通道,打开了衡州古城画卷的一角——位于城中心的坡地,回雁峰与它相对而立,中间则隔着新建的市图书馆。这里曾是衡阳保卫战的主阵地五桂岭,也是中国历史文化名城规划专家建议划定的“雨花亭历史风貌区”,现保存有市级文物保护单位雨花亭栖流所旧址,保存着清末民初及建国初期传统风貌建筑约10余间,北侧有香林庵。

宁静的小“山城”曾是抗日战场

石阶位于五桂岭北面坡,由本地盛产的紫色页岩铺砌而成。时光打磨出了包浆的色泽,也给人以不可捉摸的历史厚重感。

拾级而上,房屋比肩接踵,犹如一个人口稠密的小“山城”。由北而南,看到有一道“小西门”,是市园林局建设的一处园林景观。根据老地名万花园的历史,人们也精心营造了一个“万花园”景观。类似这样的小景点缀,给拥挤的生活空间增添了不少乐趣。

寺庙里正在诵经,走在山道的树荫下,聆听梵音袅袅。在拥挤的民居中间,原来是有香林庵、圆觉庵两座庙宇。根据地方志的记载,它们可以算得上是这座山上的“原住民”,香火绵延了很长很长的历史。

山道上树木葱茏,浓荫蔽日,空地上还栽种着当季的果蔬,像是闹市中的世外田园,有几分与世无争的闲适和惬意。几乎难以相信,74年前这里曾是血与火的炼狱,是苦难的尸山、血海。

1944年,日寇侵犯衡阳,第10军在五桂岭上与日军激战,阵地几失几得,成为衡阳保卫战中的焦点之一。如今,在西侧山体下,还遗留有令日军为之胆寒的“方先觉壕”旧址。

清代栖流所旧址隐身山顶

过了“小西门”“万花园”,便到了雨花亭。

雨花亭这个地名,若追溯起来,或许与佛教雨花的典故有关。传说佛祖说法,天空像下雨一样飘下许多美丽的花朵,即为雨花。比如南京的雨花台,相传梁武帝时期,一个叫云光的法师在这里讲经,感动得满天雨花,花落到地上就化为石头了,因此就有了雨花台这样的美称。

沿着山顶小巷前行,出现一排低矮的老旧平房。雨花亭13号的屋檐下,嵌着一块小石碑,上刻“栖流所”三个字。这便就是市级文物保护单位,清代栖流所旧址所在地了。记者试图向来来往往的居民询问栖流所的历史,但人们均摇摇头,露出茫然的神情。

栖流所,是清代管理流浪乞讨人员的专门机构,类似于今天的救助管理站。据《清会典事例·都察院·栖流所》:“顺治十年覆准,每城建造栖流所,交五城管理,俾穷民得所……如遇无依流民,及街衢病卧者,令总甲扶入所内,报明该司。”《清史稿·食货志一》:“外来流丐,保正督率丐头稽查,少壮者递回原籍安插,其馀归入栖流等所管束。”

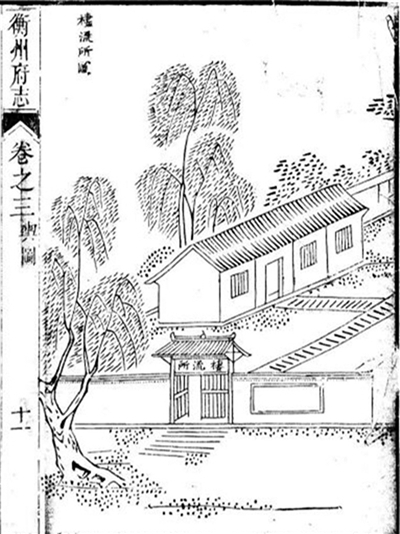

记者查询地方志发现,清乾隆《衡州府志·城舆图》共收录了《衡州府图》《南岳图》《石鼓书院图》等9幅,其中还有一幅《栖流所图》。可见,栖流所在古代所受重视的程度。

雨花亭清代栖流所旧址,具有重要的历史文化价值,是我市迄今发现的历史最早的“救助站”。据中国历史文化名城规划专家考证,雨花亭栖流所遗址已有上百年历史,在衡阳保卫战中还曾经作为救治伤兵、百姓的场所。专家认为,雨花亭历史风貌区展现了衡阳城区民国时期坡地住宅区的历史风貌,栖流所更是衡阳保卫战的见证。

当前,我市正积极申报国家历史文化名城。专家们对雨花亭历史风貌区提出规划建议:对文物建筑、传统风貌建筑分类进行修缮和改善,改善市政基础设施,改善居民生活条件;延续风貌区的空间布局特征,对环境风貌进行整治;在现状基础上进一步保护、标示和展示老地名,展示雨花亭的历史文化。

栖流所旧址现状

清乾隆《衡州府志》中的栖流所图

有名无实的福寿街

“栖流所”石刻

回雁峰公园入口处