向子忞(1096—1165年),字宣卿,北宋开封人。他自幼胸怀大志,性格刚强坚毅,一心向学,后进入国子监读书。宋徽宗政和六年(1116年)以恩荫登科;次年担任华州(今陕西省渭南市)司兵曹事(主管兵器的官员),宣和初年(1119年)任涿县丞,后在衡州等地任地方官。向子忞守衡州时居住在衡阳县伊山寺桓伊读书台,现在还有很多人去寻访探古。

抗金卫国家破人亡

向子忞于宣和六年(1124年)转任宣教郎(文散官,正七品)。从宣和七年(1125年)起,北方的金国开启了南伐灭宋的战争,向子忞虽然官职不高,但也积极地参与抗金。

同年冬,金兵侵犯北宋京师开封,宋朝以种师道为帅,统领各路军马,抵御金兵。种师道征召向子忞到他军中参谋军事。靖康元年(1126年)金人再犯北宋京城,天下大乱,向子忞遂归陈州(今河南省淮阳县)。北宋灭亡后,康王赵构在南方建立了南宋。

南宋建炎二年(1128年),金兵进攻陈州、蔡州,向子忞的兄长向子韶当时是陈州知州,率领军民浴血奋战。急切之间,金兵无法攻克陈州。向子韶命向子忞求援于东京留守宗泽,向子忞至宗泽军中,见宗泽无力出师救援,于是只好返回陈州。在返回途中,陈州已被金兵攻下。向子韶率兵巷战,为金兵所俘获,不屈而死。同时遇难的还有向子忞的弟弟向子褒、向子衮等家人。向子韶的长子向沈,因为当时正在湖北荆门湖湘学派创始人胡安国的家中,幸免于难。这期间,向子忞的岳母和他的一儿一女也同时遇害。他伤心悲痛,踉跄奔回陈州,寻访遗孤,南渡后流寓于江淮之间。

安抚衡民屡受诬陷

向子忞南渡后被朝廷任用为均州通判、真州知州、明州知州、道州知州等职,后因诬告被革职。向子忞随胡安国赴衡山,正式成为其弟子。到宋高宗绍兴五年(1135年),右丞相张浚率军征讨洞庭湖时,聘向子忞守衡州。

向子忞到衡州这一年,逢天大旱,米价一下子蹿升到每斛一万五千钱。向子忞派手下使臣分赴丰收的邻近州县,携带黄金以较贵的价格收购粮食,回来后计算本金加上路费以每升六十钱在市场上售卖,饥民买到较为廉价的米,得以度过灾年。但此举严重损害了原本想要趁机发一票横财的富豪乡绅的利益。

衡州提刑司董璋,号称“湖南大蠹”,横行乡里,一向无人敢惹。向子忞将其逮捕,调查、讯问,掌握了他贪赃枉法、欺压良善的证据,将其流放到岭南,百姓闻讯欢欣鼓舞,奔走相告。向子忞因此又惹怒了与董璋同伙的地方官吏。他们便与那些想发国难财的富豪乡绅联合起来共同诬陷向子忞。向子忞遂于绍兴六年(1136年)正月,再次被罢官。

衡州士民闻听此讯,聚集到提刑司击鼓为向子忞鸣冤,希望能挽留向子忞。现场群情激愤,鸣冤的百姓击破了大鼓,吓得提刑司内官吏夜半时分从后门沿水路坐船逃走。

向子忞离任那天,百姓拥塞了道路,哭声震天动地,响彻数里之外。有识之士通过百姓对向子忞的态度,才敢相信古书上记载的好官如何得民心为不欺之事实。

向子忞含冤上书辩解,冤屈久久不得洗清。直到绍兴八年(1138年),钦差奉旨调查,才知强加在向子忞身上的罪名纯系捏造,无一属实。朝中御史也上奏称向子忞“刚直明敏,不畏强暴,奉法守正,不容于监司”,皇帝为他平反昭雪,后来他历任湖北提刑、道州知州、广州知州、江南东路转运司副使、江淮都督府转运副使等职。乾道元年(1165年)病逝,享年69岁。

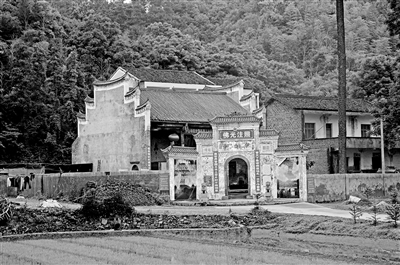

衡州百姓怀念向子忞,于衡州城东青草寺为向子忞建生祠,绘制他的画像于其中供人们瞻仰。胡安国之子胡寅路过时,应邀作《衡州新建向公生祠记》,记述了向子忞在衡州的治绩,胡寅在《祠记》中评价向子忞说:“不遇到严寒的冬天,是无法知道松柏与其他树木究竟谁更耐寒。”

胡寅认为评价地方官贤能与否,不是看他能不能奉承上级,而是要看他能不能爱抚百姓。这是胡寅评价官僚贤能与否的标准,也是儒家一贯的主张。向子忞以自己的行为证明了什么是真正的良官善吏。百姓出钱请石匠将胡寅所作《祠记》刻成石碑立于祠畔,此碑到400余年后的明朝嘉靖年间尚依稀可辨,这种纪念是对向子忞最大的褒奖。