■文/通讯员 恒改革 本报记者 邹雪峰 图/罗盟

挂大靠强探索出化债模式的“来雁样板”,归核整合让“小舢板”升级为“主力舰”,引入资本活水让一批“老国企”再吐“芳华”……湘江之滨,一座生产总值曾占全省近三分之一的老工业基地以改革破题,在国企国资改革的“试验田”里种出串串“衡阳经验”,打造了产业“升级版”,增添了竞争“新动能”,激活了发展“新脉动”。

混改“组合拳”打开关键“突破口”

“小舢板”升级“主力舰”

混合所有制改革是国企改革的重要突破口。我市创新出一套“既战略性重组又专业化整合”的混改“组合拳”,成功打开了这一突破口。

利用自身资源、平台优势,吸引华侨城集团增资扩股市属国企来雁公司,获得55.68亿元资金注入,一次性化解政府债务83.35亿元!这一“来雁样板”成为精准化解旧债的“衡阳模式”,并得到省委省政府肯定。参照“来雁样板”,我市积极推动市水利投与绿地集团实施资产重组;交通投、滨江公司并入城建投,与保利集团合作。全市10家投融资平台公司精简成4家,清退非优势非主营业务,通过资产处置偿还政府隐形债务。

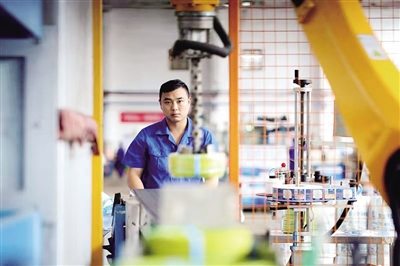

归核整合是我市打出的混改“组合拳”之一,让一批老国企告别“小舢板”,成功升级为“主力舰”。我市将三塘国家粮食储备库、大自然生物实业有限公司、穗丰大厦等六家企业合并成衡阳唯一国有大型综合性粮食企业——衡粮集团,常年储备国家政策性省市储备粮2.8万吨,国家最低收购价粮4.6万吨,油脂储备0.38万吨。原衡阳客车专用车厂与中国恒天集团重组,变更为衡阳智电客车有限责任公司,作为恒天集团新能源汽车南方总部基地。该项目总投资12亿元,在电机、电驱、电控“三电系统”领域拥有遥遥领先的行业地位,可实现年产3000辆新能源客车及1000辆新能源专用车。目前,已开发全系列客车及核心零部件产品,可满足公路、公交、团体、旅游等细分市场需求,生产交付使用雁城牌公交车200台,实现销售收入1.15亿元,全面达产后实现年产值30亿元。

与此同时,我市烧碱厂、啤酒厂、棉纺厂等一大批老国企,分别引进建滔化工、海南汉森等73家民营企业和外资企业参与混改,有力扭转原企业长期停产半停产局面。混改后的特变电工衡变公司,资产规模扩大58倍、年产值扩大75倍,成为全市第一纳税大户。界牌瓷厂引进社会投资23.22亿元,致力建设集陶瓷原料配方研究与生产、陶瓷产品加工与销售、界牌小城镇建设于一体的新型陶瓷产业园,成为全国四大瓷器泥基地之一。

融资“新模式”破解发展“老瓶颈”

“钱生钱”生出“摇钱树”

资金一直是企业发展中的“老瓶颈”。我市探索出“聚指成拳”“腾笼换鸟”“借鸡还蛋”新模式,引来资本“活水”,破解发展“瓶颈”,不断增强国有企业活力、影响力、抗风险能力,实现国有资产保值增值。

通过“钱生钱”,全市395家国企不花财政一分钱全部完成改革任务,并实现国有资产增值170倍。这是我市在国企国资改革新实践中探索出的“聚指成拳”新模式:我市建立“资源—资产—资金—资本”联动发展机制,有效激活国企零散资产和沉淀资产。大力实施“三个统一”:资产统一收储,将68家改制企业73宗10559亩土地,以及87家企业地面资产统一收归政府,协调将车江铜矿、轧钢厂两个省属国企资产整体划转移交衡阳市,集中过户到 “弘湘国投”;土地统一变更,争取政策支持,将原企业用地连片规划变更为商业用地,大幅提升土地资产价值和向银行贷款融资额度;资本统一营运,融资资金在历史债务清偿和职工安置基础上,用于土地开发、股权投资等。

我市还探索了“腾笼换鸟”模式,建立非上市公司股权报价转让系统,合理出让部分股份,优化国有企业股权结构,形成以股权换资金、以股权换发展的生动局面。亚新科南岳(衡阳)有限公司外方股东投资到期后,衡阳先以底价收购原外方股东持有的67%股权,再通过资本市场转让股权,吸引国内外6家战略投资基金参与重组,实现企业IPO成功上市,国有资产增值5.8亿元,该资本运作案例被列入北大MBA教学案例。紫光古汉集团股份有限公司在连续2年亏损的情况下,通过启迪古汉定向增发,募集资金2.87亿元,当年实现盈利2000多万元,ST成功摘帽,公司拳头产品“古汉养生精”畅销海内外。

“借鸡还蛋”模式开拓了我市企业融资的新渠道:我市建立以政府资金为引导、民间资本为主体的创业资本筹集机制和市场化创业资本运作机制。一方面,做实基金项目。建立高新投产业基金和土地基金,为企业融资10亿元。鼓励银行承做抵押知识产权的融资业务,为有基金投资项目的企业提供“绿色通道”和信贷优先政策。另一方面,做优债券项目。先后发行20亿元湘江流域综合治理企业债券、4亿元衡山科学城新一代信息技术产业园项目专项债券等一批优质债券,协调财政、国土、林业等部门合并规范财务报表,大力提升债权信用等级,定期开展本息兑付风险排查,不断放大债券融资效益。

产业“升级版”开创衡阳“新局面”

“两手抓”换来“获得感”

我市在国企国资改革的新实践中坚持既保稳定又促发展“两手抓”,在妥善解决国企人员安置等问题的同时,打造产业“升级版”,以推动企业的持续繁荣稳定换来职工的“获得感”,开创“业兴人和”的新局面。

在国企国资改革中,我市先后安置职工30余万人,未发生一起涉及国企改革非正常性上访事件,有力维护了社会大局稳定,促进了高质量发展。

我市以湘南湘西承接产业转移示范区建设为契机,通过技术联姻、机制创新,推动国企在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局,加快建设现代产业强市,打造了“三个‘+’”的衡阳经验。

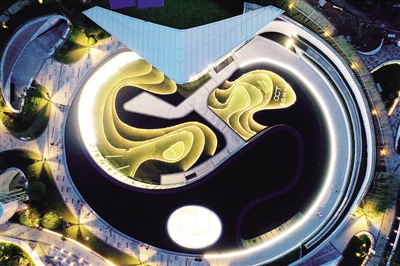

构建“产业+”:结合产业基础和资源禀赋,重点培育汽车、有色金属及新型合金、化工新材料、新型能源及电力装备、生物医药等14条优势产业链。依托汽车产业传统优势,推动弘湘公司与威马新能源汽车战略合作,依次落地凌帕新能源电池、威马整车等四个项目,形成以威马汽车为龙头,带动华菱星马、泰豪通信、衡山专汽、南岳电控、衡东机油泵等汽车关键零部件研发与制造的现代化产业链条。引进稀土高性能铝合金项目、车载无人机飞控项目等,总投资额近60亿元,落地达产后产值达500亿元。

支持“创业+”:对无产能、无市场、负债率高的76家国企400多万平方米厂房和老旧设备进行整修,催生23家创新创业孵化基地,其中国家级3家,省级7家。创业基地共孵化了576家中小企业,吸纳3.6万名劳动力就业,每年贡献产值300多亿元,创业职工“骑着单车进去、开着小车出来”成为常态。原铝制品总厂建成三叶中小企业创业基地,形成了以汽车配件、农机配件、变压器、节能环保、医疗器械为主的机械加工产业体系,“三叶模式”被国家工信部认定为国家级小微型创业创新示范基地。

完善“服务+”:加强对投融资平台公司的信用保护,促成弘湘国投、城建投信用等级被联合资信评为全省地市一级最高等级AA+。每条产业链构建了“一位市级领导、一个承载主体、一个行业协会、一家金融机构、一批高校院所、一个联合党工委”的“六个一”组织架构。推动国有企业上市,认真抓牢抓实“五个一”:举办一期上市后备企业专题研修班、筹建一个企业上市辅导中心、办好一个企业发展论坛(船山论坛)、设立一支股权投资基金、梳理完善一套企业上市扶持政策,陆续扶持10余家企业分别在主板、新三板成功上市,6家企业正在完善上市前期工作,50家企业进入上市企业后备库。