衡岳大地名镇兴

“稻米流脂粟米白,小邑犹藏万钟室。”唐代诗人杜甫描述了盛唐时期的物产与生活。从他的诗中我们看到的是人们生活舒适、惬意。与这种社会经济大发展相适应的是衡州城与地方名镇的勃兴。

衡阳城池的修建,学者多以后周显德年间为其开始。考证衡阳城的修建应早在汉代的酃县,不过那时的县治不在今天这个位置,但三国时的临蒸县治却是在今天这个位置。三国时期是否修筑过城墙,目前还没有考古及文献资料证明。不过,从前述两汉地方县衙已有城堡的事实来看,衡州应是有城池的。隋唐的衡阳城却是有文献可证。曾任衡州刺史的吕温有首诗:

尽日看花君不来,江城半夜与君开。

楼中共指南园火,红烬随花落碧苔。

段弘古也有一诗《奉陪吕使楼上夜看花》,这里的吕使君就是指吕温。

城上芳园花满枝,城头太守夜看时。

为报林中高举烛,感人情思欲题诗。

但这是不是唐代的衡阳城呢?吕温曾在道州两年,再到衡州任地方长官。道州与衡州相比,吕温说衡为大郡,道为小州,若此诗所说指道州,则小道州有城,大衡州当然更有楼了。

唐代诗人司空曙所作《送曲山人之衡州》云:

茅洞玉声流暗水,衡山碧色映朝阳。

千年城郭如相同,华表峨峨有夜霜。

据考证,该诗是诗人送曲山人由衡南茅市到衡州时所写,“茅洞”是指今衡南县茅市之洞,也是茅市命名的由来。那么,诗人送曲山人到衡州所提的“千年城郭”应是衡阳城。唐人说衡州有千年的城郭即城堡的历史。由此往前推,应是春秋时期。或许此说法有根据,亦或仅是一种夸张,但衡阳城修建于春秋时期却是真实可靠的。

唐代的衡阳城应当具有相当的规模了。《旧唐书》卷三七记载:“开元十五年,衡州火灾,延烧三四百家。郡人见物大如瓮,赤如烛笼,此物所至,即火发”。这场大火,使得三四百家全部被烧,由此我们推测唐代的衡阳城可能街道多、房屋多、人口密。衡阳是湘南的政治中心与交通中心,造成了衡阳经济的繁荣,也促进了衡阳城池的发展。

衡阳境内的县级城镇,最早当属地处衡宝通衢,既是交通要道,又为历代兵家必争之地的金兰寺。隋唐时,这里人口稠密、旅馆林立、街道繁华和物产丰富。此外,还有祁东金兰桥、耒阳新市、常宁宜阳、衡南的泉溪等名镇,都是当时集市贸易中心,并一直延续到现在。

南稻红米输长安

古代农业社会经济的发展与人口的密度有密切关系,人口多是社会进步的表现,反之,则是经济衰退的象征。

唐初,衡州有临蒸、湘潭、耒阳、新宁、重安、新城6县,后撤销了重安、新城二县,加攸县。天宝元年,衡州有5县7330户34481人,鼎盛时期增加到33688户199228人,平均每县33204人。

“元和六年正月。衡州刺史吕温奏。当州旧额户一万八千四百七。除贫穷死绝老幼单孤不支济等外,堪差科户八千二百五十七。臣到后,团定户税。次检责出所由隐藏不输税户一万六千七。伏缘圣恩,录臣在道州微效。擢授大郡,令抚伤残。臣昨寻旧案,询问闾里,承前征税,并无等第。又二十余年,都不定户,存亡孰察,贫富不均。臣不敢因循,设法团定。检获隐户,数约万余。州县虽不征科,所由已率敛。与其潜资于奸吏,岂若均助于疲民。臣请作此方圆,以救凋瘵。庶得下免偏枯。上不阙供。”(《唐会要》卷八五)

根据吕温元和六年(811年)所奏,衡州旧有户口应指杨炎改革时的衡州户口,全面推行两税法时,曾对全国户口进行清查,这一年应是780年。吕温重新清理,发现少了10000余户,仅只有8000多户属于服役的,也没有分户等,而隐藏不纳税的却有16000余户,吕温清查结果,衡州有户口24000多户。

隋初,衡州境内农业有所发展,但隋末战争使境内农业生产遭到毁灭性打击。田土荒芜过半,肥田沃土蒿艾丛生。唐初,实行均田法与租庸调法,轻徭薄赋;实行府兵制,寓兵于农。官府奖励农桑,贷粮数万斛扶助贫困农民耕种。经过数十年生聚休养,境内农业有较大的发展。

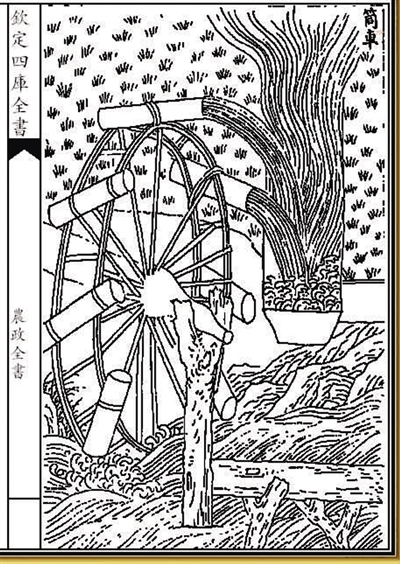

玄宗开元年间(713—741年),大修农田水利。筒车被广泛使用,“凭河而引”“终夜有声”,靠自然之力提水灌溉江河沿岸数十万亩农田。安史之乱后,北方战乱不休,江南相对安稳,许多北方人民南下,这些人主要从事旱作。来南方后,他们不得不改种水稻。修筑塘堰堤坝,水利建设有了极大发展。牛耕由直辕改为曲辕,减轻了劳动强度加快了耕地速度,并使水田的耕耘更为精细。因此,粮食产量大为增加。农民还广泛种植棉、麻、油、茶、果、席草、药材等经济作物。

唐代中期,衡阳一带的粮食就已大量外运。开元二十五年(737年),江南每年运入京师的米就是百万石,天宝十八年(759年),宣州刺史裴耀卿就在上奏中提到江南户口多,每年国家征调的粮食从长江入扬州进邗沟、渡淮入汴、经黄河入洛漕,极为艰辛。计从江南至东都,停多得少。建议沿途设立仓储,每年运一百万石。这一时期,两京所需粮食就已开始由江南供应。湖南所属江南西道每岁运米数十万石以济关中。

唐代的零陵郡上贡给中央的有葛、笱、零陵香、石蜜、石燕、犀角。郴州桂阳郡上贡的有赤钱、纩布、丝布。桂阳有监钱官,每年按照中央规定铸造一定数量的钱币。衡阳产麸金(从冲积层中淘拣出来的金片,因其小如麸皮,故名麸金)、绵纸(以桑皮为主要原料制成的纸)。笴是指箭干,葛是布,零陵香是名牌产品,绵纸也是名牌。

武则天万岁通天元年(696年),在全国铸九州铜鼎,神都鼎高丈八尺,可以装一千八百石。永州铸一铜鼎名长安,鼎高一丈四尺,可以容纳一千二百石。九鼎共用铜五十六万七百一十斤。各地铜鼎都绘图写本州山川物产之像。永州鼎的制作用铜的数量与鼎要求的质量都是极高的,当时全国才铸九鼎,永州就有一鼎,这鼎代表了永州的冶炼与铸造水平。

衡州是造船和铸币中心

衡州造船的历史可以追溯到新旧石器时代,虽然我们缺乏考古实物,但专家认定,秦汉时期衡阳的造船业已具有相当的水平了。当秦军到达衡阳后,大军在此停留,主要任务就是集粮草、造战船准备南下番禺。

自从开通灵渠至岭南的交通要道后,衡州就是最重要的交通枢纽。南朝陈时,《陈书》说:华皎出身于下等小吏,十分善于经营产业。湘川地方特产,任职之内尽力搜罗,粮食、竹木、油蜜、脯菜之属,输送朝廷。他在征伐川洞少数民族时,获得很多铜鼓、人口,送于京师。567年废帝即位,封安南将军、重安县侯,食邑一千五百户。陈文帝以湘州出杉木舟,令华皎营造大舰金翅等二百余艘及水战兵器。重安即今衡阳县属地,他在此为侯,食邑,并造杉木船,虽湘州治所并非衡阳,但衡阳造船却是可以肯定的。

唐初,四川少数民族造反,征地方百姓造船,“蜀人苦造船之役,或乞输直雇潭州人造船”(《资治通鉴》卷一九九)。潭州指长沙,只是这次没有役及衡阳而已。李皋为湖南节度使,造船有名,他发明的脚踏战船,有两个轮子,用脚力踏动,在水中行进如风吹帆飞,翔于江河之中。是否就在衡州制造?史书没有明确记载,但他二次任衡州刺史,又担任湖南观察使,764—769年,湖南观察使治所在衡州,这种船在衡州制造是有可能的。

衡阳造船有渔船,湘江是渔民捕捞鱼苗与打鱼为生的地方,千万年来,四大家鱼每年春节过后即回游到衡阳湘江段产卵,也成为渔民们捕捞亲鱼与鱼苗的大好时机。其次有货船,从这里可以运输出去的货物有当地土产,粮、油、桐、竹木制品,还有大量的矿产品,金、银、煤、铁等等。

运粮船是主要船种之一,每年的漕粮从湘江下水,数十万石的粮食从湘江下洞庭,直航长江,经运河入长安洛阳都需船。此外还有客船、渡船、战船……

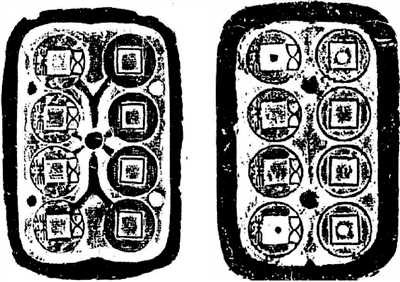

唐朝社会经济的发达,商品交换更频繁,需要的货币更多,然而唐政府制造的货币却又太少,人们纳税要钱,交庸要钱,地税户税都要钱,可是社会上的钱太不够用,为了满足人们需钱的实际情况,于是私铸伪币出现了。桂阳是唐初洛、并、幽、益、桂五大国家铸币监之一,开两炉。《旧唐书》说唐初每天铸二十贯。《新唐书》说每天铸二十万。衡州是唐代盜铸最多的地方,而所铸伪钱币竟然成为社会的通行货币。

《旧唐书》卷四八说:武德“五年五月,又于桂州置监。议者以新钱轻重大小最为折衷,远近甚便之。后盗铸渐起,而所在用钱滥恶”。盗铸钱币从唐朝初就开始了,武德五年立桂阳监不久就出现盗铸。全国四大盗铸货币的地方衡阳所属就占其二。“高宗尝临轩谓侍臣曰:‘钱之为用,行之已久,公私要便,莫甚于斯。比为州县不存检校,私铸过多。如闻荆、潭、宣、衡,犯法尤甚,遂有将船宿于江中,所部官人,不能觉察。自今严加禁断,所在追纳恶钱,一二年间使尽。’当时虽有约敕而奸滥不息。”高宗时,“荆、潭、宣、衡”中的潭包括今天的衡山县,衡就是衡阳。由于私铸低劣钱币的泛滥,政府为了打击私铸,武则天长安中,又令悬样于市,令百姓依样用钱。俄又简择艰难,交易留滞,又降敕非铁锡、铜荡、穿穴者,并许行用。其有熟铜、排斗、沙涩、厚大者,皆不许简。

因为市场交易要用钱,如果每一文钱都要与样钱相比较则不可行。而事实上盗铸钱币太多太滥,这样做的结果就是,市井萧条,商贸停滞。于是政府不得不重新宣布,除了那些实在不能用的烂钱与不是用铜制造的钱币外一律允许通行。这实质上等于宣布盗铸是合法的。

“自盗铸蜂起,江淮游民依大山陂海以铸,吏莫能捕。先天之际,两京钱益滥,郴、衡钱才有轮廓,铁锡五铢之属皆可用之。或熔锡摸钱,须臾百十。”郴州钱与衡阳钱不仅在市场流通,而且成为一个专用名词:郴钱、衡钱。盗铸的结果是全国滥钱充斥。“至天宝之初,两京用钱稍好,米粟丰贱。数载之后,渐又滥恶,府县不许好者加价回博,好恶通用。富商奸人,渐收好钱,潜将往江淮之南,每钱货得私铸恶者五文,假托官钱,将入京私用。京城钱日加碎恶,鹅眼、铁锡、古文之类,每贯重不过三四斤。”连魏晋时期最下等的劣质钱都出现在市场上。

铸造货币需要铜,古代社会采铜的主要目的有两个,一是铸造铜器与铜佛像,二是铸造货币。而由于铜的缺乏,所以历代货币都存在严重的盗铸现象。

为此,历朝统治者不惜使用诛杀甚至于灭族的野蛮手段来消灭盗铸现象,但都没能成功。唐代也同样如此。衡阳出土有无任何文字与标志的唐代货币,显然是盗铸的伪币。禁止不了,政府只好命人干脆将盗铸者集合起来,设立铸钱所,让他们为政府铸造。

湖南境内,以衡州为首盗铸的滥觞(比喻事物的起源、发端),可见衡州民风的强悍。《新旧唐书》多次提到衡阳的盗铸货币一事,在玄宗之前,衡阳郴州钱刚刚造出轮廓,夹杂铁锡,质量极差,但却充斥京师,长安洛阳之外,衡阳私钱更是遍布全国各地,成为一种政府认可、民间普遍流通的法定货币。

唐代衡州矿冶业发达,群众淘金鼎盛,唐武德元年(618年)衡阳县产黄金,每年以金贡赋14两,耒阳、祁阳有淘金场,而在衡阳县,淘金场遍布蒸水两岸,洪罗庙、隆古塘等处有古金井千余口,“金兰乡”以此得名。(《衡阳县志·冶金》)

衡、郴、道、永出现大量的盗铸货币,与这里矿产资源丰富有关,主要是铜、铁、铅锌,所以民间用锡铁铸五铢钱,也与社会经济发展市场大量需要有关。盗铸货币在一定程度上促使了地方采矿业的兴起。

史料记载,郴州、桂阳成为唐代铸造钱币的重要产地之一,衡阳虽然没有列入国家钱币制造地,但由于大量的盗铸,使得衡州钱流入京师散布全国,“衡钱”成为了一个专有名词,成为唐朝一种通行货币。这说明唐代的衡州铸币业、冶炼业,采矿业与手工业的发达。

(本报记者胡建军根据《衡阳历史文化丛书经贸史述》编辑整理)

本版图片均由胡建军翻拍于知网