中国历史上,有一件事影响深远。

有专家痛心地追忆:它是中华文明前所未有的一次巨大浩劫,这场历时近八年,席卷半壁江山的战火不仅成为唐朝的转折点,更是整个中华文明由开放转向保守的转折点。

这就是我们熟知的“安史之乱”。

按照常理来推测,这是一个完全不会发生的事件。因为历史上的许多变故,要么起于民不聊生之时,要么发于多灾多难之时。但安史之乱,却出现在盛唐之际。

此时的大唐社会经济达到空前繁荣,出现了盛世的局面。令人遗憾的是,公元755年12月,唐朝将领安禄山与史思明起兵15万造反,叛军一个多月占领洛阳,半年内占领长安,河北、河南、山西、山东、陕西相继沦陷。公元756年,安禄山称帝建国,与唐帝国分庭抗礼,此时的唐朝天下大乱,国将不国,此次内乱直到公元763年2月才结束。因为发起反唐叛乱的指挥官以安禄山与史思明二人为主,因此事件被冠以安史之乱。又由于其爆发于唐玄宗天宝年间,也称天宝之乱。这场唐朝争夺统治权的内战,成为唐由盛而衰的转折点,它使得唐朝人口大量丧失,国力锐减。

为平定这场旷日持久的内战,有两个人起到了至关重要的作用,他们就是郭子仪和李光弼,世称“李郭”。

安史之乱爆发之前,郭子仪是九原太守,李光弼是朔方节度副使。

郭子仪是公元697年出生,华州郑县(今陕西渭南市华州区)人,早年以武举中第,入仕从军。李光弼公元708年出生,营州柳城(今辽宁省朝阳)人,契丹族 ,将门之后。

郭子仪比李光弼大11岁,两个人虽然同是朔方节度使安思顺的属下部将,但是性格不同,郭子仪稳重含蓄,李光弼急躁耿直。二人经历也不同。郭子仪,是则天皇后时期的新科武状元,年纪轻轻就被封为左卫长史。李光弼的父亲原本是契丹酋长,归唐之后英勇战死。李光弼从军后,得到了名将王忠嗣的青睐与器重,少年时代就凭着一身军事才能,被授予云麾将军。

虽然他们都是年少得志,春风得意。但郭子仪在则天皇后时期就已经开始做官了,而李光弼在玄宗开元年间才进入少年。在郭子仪看来,李光弼是个晚辈,但李光弼却未必把郭子仪当成长辈看。郭子仪年长一些,经历风风雨雨多,从则天皇后开始,历经中宗、睿宗,再到玄宗,政坛风起云涌,政变轮番上演,政权几易其手,从那个岁月走出来的官员,都是久经历练才突出重围的人,自然会更稳重一些。而开元时期,通过玄宗励精图治,群臣兢兢业业,政治清明,四海升平,李光弼成长在这种盛世里,对宫廷的血雨腥风、官场的勾心斗角经历少,加上他性格孤傲,于是就养成了爱憎分明的个性。

因为性格和经历的不同,两个人关系不太好,由于同在一个长官手下,难免要有一些观点陈述,这样就有了不时的观点交锋。在观点交锋中,李光弼面对“老人”郭子仪,常常是寸步不让、片语必争,郭子仪即便修养再好,也会免不了恼怒生气。久而久之,两人的矛盾自然就形成了,最后到了互不搭理对方的境地,有时就是坐在一起聚会,也是互不理睬。

他们这种不融洽的关系成为了公开的秘密,如果没有安史之乱,也许他们就会这样延续形同陌路的尴尬关系。

安史之乱发生后,盛唐时的三大名将高仙芝、封常清和哥舒翰相继陨落。朝廷想来想去,只有郭子仪能举这个大旗。此时正在守孝,已经58岁的郭子仪被任命为朔方节度使,率兵勤王。

当时的节度使大致相当于战区司令长官兼行政长官。朔方在唐朝是一个较大的区域,辖境相当今天宁夏全境、内蒙古河套南北地区、陕西北部、甘肃一部。通常能坐到这个位置的人,今后大都能升任宰相之位。据唐代历史文献记载考证,出任朔方节度使的官员总共约为70位,其中,先后担任过宰相的就有16人之多,由此可见当时这个位置的重要。

因为皇帝的新任命,李光弼就成了郭子仪的部下。

李光弼当然知道朔方节度使这个位置对他而言意味着什么,如果郭子仪恼怒之下,挟私报复,以郭子仪的权力,可以借刀杀人于无形。

李光弼南征北战出生入死,作为一个大将自然早把生死置之度外,但即便是一个铁骨铮铮的硬汉,也有他最顾忌的一面,李光弼此时想到的是,如果郭子仪报复他,如何保全自己的家人。想来想去,只有放下身段去求郭子仪。

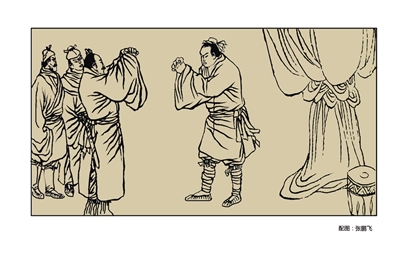

因此得知郭子仪出任朔方节度使后,李光弼便找到郭子仪说出了自己的心里话:自己平时对郭子仪不是太尊重,有所冒犯,这次来并不是请求郭子仪原谅自己,自己过去得罪了郭子仪,都是我的不是,今后不管怎么处置我,我毫无怨言,只希望郭子仪高抬贵手能放过自己的家人。

面对李光弼对自己的请求,经历过太多官场倾轧的风风雨雨,郭子仪完全能理解李光弼此时惶恐不安的心情。的确,如果郭子仪要打击报复,以他此时的权力,李光弼全家都可能死无葬身之地,甚至还有可能株连九族。战争时期,对于飘摇的唐朝,此时手握重兵,可以决定王朝生死的郭子仪,随便安个什么罪名都可以轻松、毫无痕迹地除掉李光弼和他的家族。

令人意外的是,老成持重、仁心宅厚、顾全大局的郭子仪没有去想那些分歧、观点交锋时的不快之事,而是想到叛军来势汹汹,国难当头,个人恩怨必须让度于国家。虽然自己与李光弼经常有一些辩驳,但他清楚地知道李光弼智勇双全,可堪大任。作为朔方节度使,他必须聚才而用,去克敌制胜,为国家力挽狂澜,不负皇帝之重托。这样才既可以建立功勋,也可以让自己不因失职而置于危险之境。

看到李光弼如此担忧,郭子仪也推心置腹告诉他,我们昔日的争争吵吵都是工作上的小事,你不必要去计较,我也有不对的地方,如今国难当头,百姓遭殃,我们要互相信任、团结一心,共同对敌。

郭子仪说完,亲自扶起向自己请罪的李光弼。

事实上,郭子仪对李光弼的才华是非常欣赏的,出任这个职位后,他就向皇帝举荐李光弼。经郭子仪的举荐,李光弼出任河东节度副使,开始与郭子仪共同参与平叛。

经过近八年的鏖战,安史之乱终于平定。

因为安史之乱的平定,郭子仪和李光弼因此改变了人生。

李光弼登上了人生的巅峰。

公元756年,经郭子仪推荐而任为河东节度副使后,李光弼东出井陉,开始踏上参与平定安史之乱的战斗。因为屡立战功,公元759年,他升任天下兵马副元帅、朔方节度使。公元761年,以河南副元帅、太尉兼侍中出镇临淮,震慑诸将,次年又命军镇压浙东袁晁起义,以功进封临淮郡王。次年,安史之乱平定。在历时近八年的平乱中,李光弼自始至终参加指挥大军,一直是唐军平叛主将之一,发挥了出色的军事才能。《新唐书》称赞李光弼在平息安史之乱中,“战功推为中兴第一”。也正因为李光弼“战功推为中兴第一”,他获赐铁券,名藏太庙,绘像凌烟阁。公元764年,李光弼在徐州病逝,还被追赠司空、太保,谥号“武穆”,世称“李临淮”“李武穆”。《旧唐书·李光弼传》认为,即使是孙武、吴起、韩信、白起等比起李光弼,“或有愧德”。

与此同时,因为与李光弼团结一心,平定内乱。58岁原本快到致仕回家年龄的郭子仪,竟然迎来了仕途新的机遇,开始踏上了人生新的辉煌之路。

率兵勤王,收复河北和河东地区后,郭子仪被任命为兵部尚书、同平章事。公元757年,辅佐广平王李俶收复两京,迁司徒,封代国公。公元758年,拜中书令。公元762年,封为汾阳王。

安史之乱平定后,他依然得到当政者的倚重。先后出任太尉、中书令,充皇陵使,赐号“尚父”。公元781年去世后,追赠太师,谥号忠武,配飨代宗庙廷,陪葬建陵。

郭子仪的一生,可谓荣耀至极。

李光弼成为“战功推为中兴第一”,58岁的郭子仪还能成为大唐的政治巨星,虽然都与安史之乱有关,但最为关键的是,郭子仪不计前嫌,与李光弼精诚团结、上下一心,才有他们的荣耀,他们才会成为唐朝的政治家和军事家。

设想一下,如果他们不是团结抗敌,而是互相内斗,结果就很难预料了。

因为在平乱中,他们不仅要面对强大的叛军,还有内患,安史之乱的发生,皇帝开始对拥有兵权的大臣都有所警惕。公元758年9月,正是平乱的关键时刻,肃宗皇帝命郭子仪、李光弼等九节度使十万大军讨伐安庆绪,因为肃宗不相信二人,在这么庞大的一支军队中竟然不设主帅,只派不懂军事的宦官鱼朝恩为观军容宣慰处置使,总揽诸军。鱼朝恩是个多事之官,诡计多端,此时的郭子仪和李光弼处境异常艰难,外是强敌,内部处处受制,稍不小心,就会被鱼朝恩所害。此时的他们如果不团结,不仅没有建立功勋的机会,还会因为鹬蚌相争,被鱼朝恩得渔翁之利。可喜的是,他们团结互助,让他们渡过了许多难关。

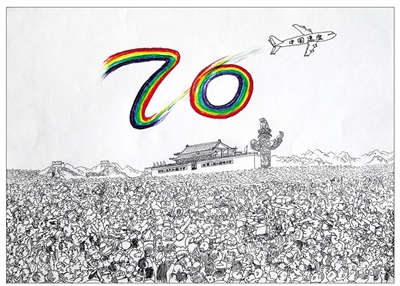

郭子仪和李光弼的团结和功勋,也成为一代佳话,被大家以一种令人敬仰的方式流传——

我们看到,每当农历新年,民间会在户门张贴司门守卫之神,俗称门神。根据人们祈求的愿望不同,门神通常分为驱邪类、祈福类、文官类、武将类,以两位联系密切的神仙或者名人为一组合。在门神的大家庭里,就有一对武将,那就是郭子仪李光弼组合。

“团结的可贵,在敌人面前才会深知。”郭子仪和李光弼的人生轨迹,印证了哈萨克族的这句谚语。

当年,孙权给刘备提供了暂居之地,诸葛亮为孙权设计了火攻之计,孙刘联军,使曹操80万大军“谈笑间墙橹灰飞烟灭”,一把火使孙权消除了曹操的威胁,又使刘备开辟了在蜀地的霸业,最终烧出了三国鼎立的局面。

正所谓:天时不如地利,地利不如人和。

人和就需要互助而不是互害,互害的结果是两败俱伤。

秦相吕不韦的《吕氏春秋》中有一则古代寓言故事——

齐之好勇者,一人居东郭,其一人居西郭,卒然相遇于途,曰:“盍相饮乎?”饮数行,曰:“姑求肉乎?”一人曰:“子,肉也;我,肉也。尚胡求肉为?”于是具染已,因抽刀割己肉而啖,至死而止。

按照今天的解释是:齐国有两个自吹为勇敢的人,一个住在城东,一个住在城西,有一天两人在路上不期而遇。住在城西的说:“难得见面,我们姑且去喝酒吧。”“行。”于是两人踏进酒铺喝起酒来。酒过数巡后,住在城东的说:“弄一点肉来吃吃怎么样?”住在城西的说:“你我都是好汉。你身上有肉,我身上有肉,还要另外买肉干什么?”“好!好!”另一个说。于是叫伙计拿出豆豉酱作为调料,两人便拔出刀来,你割我身上的肉吃,我割你身上的肉吃,纵然血流满地,他们还是边割边吃,直到送掉性命才停止。

两个齐人的愚勇,以互害导致了他们掉了性命,这虽是劝喻人不要以愚勇为傲的寓言故事,却用血淋淋的故事,从一个侧面警示人们互害是愚蠢的行为,这种行为害人害己、得不偿失。

我们知道,人生在世,无论你有再大的力量,总有风雨相随,总有坎坷在前,总有力所不及之时,每个人的成长生活都不容易,总离不开众人的帮助。在我们人生道路上,无论是亲友还是同事抑或陌生人,如果有缘相遇相处,与其互相伤害,造成两败俱伤,不如携手同行,相互成全。

叔本华说过:“单个的人是软弱无力的,就像漂流的鲁滨孙一样,只有同别人在一起,他才能完成许多事业。”

生活告诉我们,若不团结,任何力量都是弱小的。

世事多艰,跋涉不易。

为了自己,为了别人,为了事业,更为了这个美好的社会,在合法合规的环境中,我们需要的是互帮而不是互害。

(本文谢绝转载)

_b.jpg)