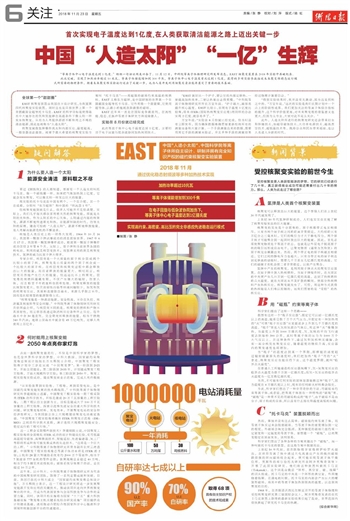

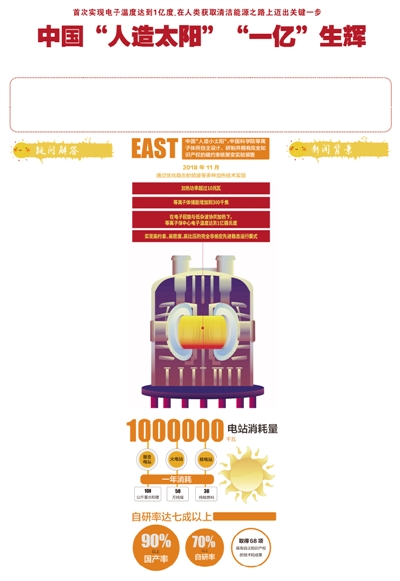

此次突破,实现了加热功率超过10兆瓦,等离子体储能增加到300千焦,等离子体中心电子温度首次达到1亿度,获得的多项实验参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件,朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步,也为人类开发利用核聚变清洁能源奠定了重要的技术基础。

全球第一个“甜甜圈”

EAST核聚变装置由我国自主设计研究,为我国第四代核聚变实验装置,同时这也是目前世界上第一个非圆截面全超导托卡马克。EAST的科学目标是使得海水中大量存在的氘和氚能够在高温条件下像太阳一样发生核聚变,从而为人类提供源源不断和用之不竭的清洁能源,因此也被称为“人造太阳”。

核聚变就像氢弹爆炸或太阳内部反应,温度超高,一般容器没法盛放。被寄予最大希望的核聚变实验方案叫“托卡马克”——用超强的磁场约束高温的核燃料。EAST又称东方超环,是中国研制的世界第一个非圆截面全超导托卡马克。它外形像一个甜甜圈,它使用超导体,以最小的能耗获取最强的磁场。

EAST近年来一直走在国际竞争最前列,在高性能、稳态、长脉冲等离子体研究方面成绩傲人。

实验在8月份就已经完成

此次等离子体中心电子温度达到1亿度,主要归功于电子回旋与低杂波协同加热两项技术。

“EAST就好比一个炉子,要让它的内部足够热。一要提高加热效率,二要让热量出去得更慢。”中科院等离子体物理研究所所长万宝年说。“炉子越大,越容易提升核心温度。EAST比较小,实现电子温度1亿度比较难;将来ITER(国际热核聚变反应堆)用同样的办法实现2亿度,就容易多了。”

万宝年说:“实验在8月份就已经完成,但当时没有立即发布,因为确保数据准确需要重新校核所有的测量设备和大量计算。一个手段测量出来的数据,需要用其它手段的测量来验证,并且多种手段的测量结果经过物理计算要自洽。”

“得到实验结果时,我并没有太激动,因为这是预料之中的。“万宝年说,”这次的实验是我们长期计划中一个点上的阶段性成果。我们更加关注的等离子体综合指标的提升,这个科学价值更高,对未来聚变堆的借鉴意义也更大,但因为太专业,大家对此不是太关注。”

此外,人造太阳所进行的核聚变研究还会带来衍生和伴随技术,如超导磁体技术、大功率电源技术、超高真空技术、超低温技术等。既给公众和民生带来福祉,也让人类进入全新的时代。

1

为什么要人造一个太阳

能源安全清洁 原料取之不尽

看过《钢铁侠》的人都知道,里面有一个人造太阳叫托卡马克,像一个磁线圈一样。如果把气体加热到上亿度,它就会发生聚变,可以像太阳一样发出巨大的能量。

现实版的托卡马克在中国有两个,一个在合肥,另一个在成都,分别叫“东方超环”和中国的“环流器1号”。

但核聚变能到底是什么,很多人可能并不是很清楚。实际上,我们几乎每天都在享用着天然的核聚变能,那就是太阳的光和热。作为太阳系的中心天体,太阳通过内部的核聚变,源源不断地传递着光和热。在能源短缺的时代,仿效太阳的原理,建造可控的“人造太阳”,源源不断地释放能量,是人类解决能源危机的不懈追求。

核能是人类历史上的一项伟大发现。1964年10月16日,我国第一颗原子弹试爆成功的消息震惊世界。1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功,距离第一颗原子弹爆炸成功仅仅2年零8个月。实际上,原子弹和当前世界各国的核电站,利用的就是核裂变技术;而氢弹采用的则是核聚变技术,氢弹的威力比原子弹大得多。

专家介绍,核裂变是一个大质量的原子核分裂成两个比较小的原子核,核聚变是小质量的两个原子核合成一个比较大的原子核,在核裂变和核聚变过程中都会释放出巨大的能量,而后者释放的能量更大。相对而言,核裂变虽然能产生巨大的能量,但远远比不上核聚变,裂变堆的核燃料蕴藏有限,不仅产生强大的辐射,伤害人体,而且贻害千年的废料也很难处理。核聚变释放的能量比核裂变更大,但其放射性污染等环境问题较少。如氘和氚的核聚变反应,其原料直接取自海水,来源几乎取之不尽,因而是比较理想的能源取得方式。

“核聚变能是一种清洁能源,安全性高,不存在失控、核泄漏及核废料等安全问题。”中科院等离子体物理研究所研究员徐国盛介绍,与核裂变不同的是,核聚变的燃料和产物不具放射性,而且很容易通过取消核反应条件终止反应。每升海水中含30毫克氘,完全聚变所释放的能量,相当于燃烧340升汽油;地球上仅海水中就含有45万亿吨氘,足够人类使用上百亿年。

2

何时能用上核聚变能

2050年点亮你家灯泡

点亮一盏核聚变能的灯,不仅是中国科学家的梦想,也是全世界科学家的梦想。中科大教授、国家磁约束聚变堆总体设计组组长万元熙院士介绍,中国聚变工程实验堆计划分三步走完成“中国聚变梦”:第一阶段到2021年,开始立项建设;第二阶段到2035年,计划建成聚变工程实验堆,开始大规模科学实验;第三阶段到2050年,聚变工程实验堆实验成功,建设聚变商业示范堆,完成人类终极能源。

“从实验装置到实验堆、工程堆,再到原型电站,是中国磁约束聚变能发展的技术路线图。”中科院等离子体物理研究所李建刚院士透露,中国聚变工程实验堆一期工程采取类ITER的科学技术,目标是建成20万千瓦容量的工程实验堆;二期工程以自主创新为主,目标是建成大于100万千瓦容量的工程实验堆,探索示范堆先进安全的重大科学和技术问题,研究聚变堆材料、发电效率,开展聚变电站的安全和经济性研究,为我国独立自主大规模建设聚变电站奠定基础。“中国聚变工程实验堆将填补ITER和聚变示范堆(DEMO)之间的科学技术差距,演示连续大规模聚变能安全、稳定运行的工程可行性。”

这一工程会采取哪些新技术?李建刚院士说,中国聚变工程实验堆将全面吸收ITER成功的设计和建设经验,采用低温高温超导磁体、高频微波技术、智能遥控、先进偏滤器、氚工厂等即将形成和有可能发展成熟的先进技术。“这将是一个巨大的工程。”中科院等离子体物理研究所常务副所长宋云涛透露,中国聚变工程实验堆堆芯等离子体功率将是ITER的2倍;主机和28套大型辅助系统有约2000万个零部件,相当于7架波音777客机的零件总数;装置规模总重超过40万吨,相当于约5艘尼米兹级航母;磁体系统导体展开的话,总长超过10万公里。

近年来,以中科大、中科院等离子体物理研究所为代表的中国核聚变研究团队,取得了一系列重要成就和突破。目前,我国已依托中科大成立 “国家磁约束聚变堆总体设计组”。万元熙院士表示,这一工程设计研究将进一步发展聚变能源开发和应用的关键技术,推动该项目走向世界核聚变舞台的中央,并成为代表国家参与全球科技竞争与合作的重要力量。同时,该项目的实施将为国家“十三五”重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”项目提供设计和建设基础,进而推动合肥综合性国家科学中心能源科学领域和核能创新平台的快速建设。

受控核聚变实验的前世今生

受控核聚变是人类获取能源的梦想,它的研究已经进行了几十年,真正获得商业成功可能还需要付出几十年的努力。那么,人类为此走过了哪些路?

A

氢弹是人类首个核聚变装置

核聚变可以释放出巨大的能量,这个事情人们在上世纪30年代就发现了。

上世纪50年代氢弹研制成功,人们也实实在在地了解了核聚变爆发出的巨大能量。

核聚变的发生是十分困难的。原子核都带正电互相排斥,只有当两个原子核之间的距离非常接近,大约相距只有万亿分之三毫米时,它们的吸引力才大于静电斥力,两个原子核才可能聚合到一起同时放出巨大的能量。因此,首先必须使聚变物质处于等离子状态,也就是让外层电子脱离原子核的吸引而形成自由电子,让聚变物质(通常为氘和氚)的原子核完全裸露出来。然而,两个带正电的原子核越互相接近,它们之间的静电斥力也越大。只有当带正电的原子核达到足够高的动能时,需要几千万甚至几亿摄氏度的高温,它们的碰撞才有机会使二者非常接近,以致产生聚合。

氢弹中产生的核聚变,是利用原子弹点火的聚变反应装置。在原子弹中放入热核燃料,当原子弹爆炸时,在火球区的中央便产生几百万到一亿摄氏度的高温,达到了热核燃料的点火温度。就在火球还来不及扩散的瞬间,使部分热核燃料产生热核反应,核聚变就发生了。可惜,用这种方式获得的热核能是人们难以控制的,而我们需要的是“受控”的热核反应。

B

用“磁瓶”约束等离子体

科学家们提出了这样一个思路——

假想有这样一个“瓶子反应器”:假定它可以耐一亿摄氏度以上的高温,能承受数千万个大气压力,并假定有一种加热用的“火”可使“瓶子反应器”从室温逐步上升到几千万摄氏度的高温。“瓶子”里充入氘和氚混合气体后,用这种“火”慢慢加热。当温度上升到1000万摄氏度,氘、氚核的平均飞行速度达到每秒300公里,此时等离子体的压力为1000万个大气压以上。在这种条件下,通过氘和氚核相互碰撞,会有一部分核发生聚变反应。随着温度的继续升高,反应器内的聚变速度也将增加。

当“瓶子”的温度达到某一个界限,即释能的速度超过辐射能量损失的速度时,我们把加热“瓶子”用的“火”拿走,核聚变反应也能自持下去。这个温度界限,就叫“临界点火温度”。

在普通人工所能建造的反应器规模下,氘-氚聚变反应的临界点火温度为数千万到一亿摄氏度;而氘-氘反应的临界点火温度为一亿至数亿摄氏度。

当然,不可能有任何实际的固体容器能做这种“瓶子”,因为温度在4万摄氏度以上时,现有的任何耐火材料都会熔化。

为此,科学家们想出了一种非常奇妙的方法:用磁场来约束等离子体,或者说,把等离子体放在一种特殊的“磁瓶”里。“磁瓶”是一种看不见的用磁场构成的“瓶子”,由于磁场不是由分子、原子构成的实体,所以没有什么熔化和温度高低的问题。

C

“托卡马克”装置脱颖而出

然而,事情并没有这么简单:磁场能约束等离子体,而等离子体反过来会削弱磁场。当等离子体的密度增加到一定的程度,外磁场会被完全抵消。某种强度的磁场只能约束一定密度和一定温度的等离子体。要想建一个“磁瓶”,让核聚变稳定在里面发生,谈何容易。

科学家们想出了各种各样的方案来建这个“磁瓶”,而一种叫做托卡马克的装置,在这些方案中脱颖而出。

上世纪50年代初,前苏联物理学家塔姆萨哈罗夫提出,在环形等离子体中通过大电流感应产生的极向磁场跟很强的环向磁场结合起来,便可能实现等离子体平衡位形。莫斯科的库尔恰托夫研究所在阿齐莫维奇领导下开展了此项实验研究。他们将这种装置叫做托卡马克(Tokamak)。这个词是由俄语“环形、真空室、磁、线圈”的词头组成。托卡马克的中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。在通电的时候,托卡马克的内部会产生巨大的螺旋形磁场,将其中的等离子体加热到很高的温度,以达到核聚变的目的。

1968年,在苏联诺沃西比尔斯克召开的等离子体物理和受控核聚变研究第三届国际会议上,阿齐莫维奇发表的在托卡马克装置上取得的最新实验结果引起了轰动,世界范围内很快掀起了研究托卡马克的热潮。

(综合新华网)

■制图/张 静