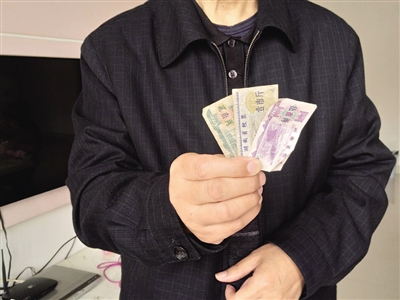

刘光磊展示珍藏的粮票

虾仁炒韭菜花、酸豆角炒腊肉、清炒苦瓜、鸡蛋花骨头汤……10月18日中午12点,市民刘光磊与家人开心地享用着色香味俱全的午餐。谈及改革开放40周年来他们家餐桌的变化,今年60岁的刘光磊感慨不已:“以前是菜篮子空空,现在是天天像过年,从吃饱吃好到吃健康吃特色,变化真是太大了!”

刘光磊的童年时代居住在衡南县花桥区望江公社望江社区(现衡南县铁丝塘镇望江村),他回忆,那时物资匮乏,生产力水平不高,家家户户的日子都过得紧巴巴。“粮食全部都要精打细算,饭桌上出现最多的就是红薯、大白菜、南瓜这老三样,肉只有过年才能吃上一回。”

“在实行计划经济的很长一段时间里,购买食品都需要凭借票证,买大米、面粉需要粮票,买肉需要的是肉票、买油用的是油票,各种票证按人头平均分配。”刘光磊从柜子中拿出一直珍藏的3张粮票向记者展示。他说,每到逢年过节,各大供销社门口都会排起长龙。

在刘光磊的印象里,改革开放初期,物资渐渐丰富起来,虽然以蔬菜为主,但是每个月吃肉、鱼的次数开始多起来,早餐也开始有了面条、包子、馒头等多种选择。

随着改革开放的深入,票证逐渐退出历史舞台,瓜果、蛋、禽、肉等在刘光磊家的餐桌上习以为常。“想买什么就可以买什么,自家的餐桌真正实现了自己说了算!”

“现在就更不用说了,人们发愁的不再是食物不够吃,而是选择太多,不知道吃什么了!”刘光磊说,“超市里肉禽蛋奶品种多样,菜市场里瓜果鲜蔬应有尽有,街边小店里各色小吃花样繁多,就连进口的各类食品也不稀奇了,有些食物我都叫不出名字。”

“随着经济社会的迅猛发展,人民生活水平的不断提高,老百姓对饮食的要求也越来越高,不但要吃得好,还要吃得健康。”刘光磊说,现在茶余饭后,街坊邻居经常会聚在一起探讨养生方式,怎样才能吃得更健康。“这在以前是想都不能想的!”

改革开放前期,糙米、玉米等粗粮食品逐渐从餐桌上淡出,馒头、白面条等细粮成了主角。不过,当下刘光磊的家庭菜单中,糙米、玉米等粗粮成了主角,土鸡蛋、土鸡、生态喂养的鱼类、有机蔬菜等更备受青睐。

“你看现在的90后、00后要求就更高了,不仅要吃得健康,吃得有品位、有特色也逐渐成为他们的追求。” 刘光磊说,“这表明,人们的需求已经由满足温饱,向追求精神境界与个人品位的提升转变了。”