有人说,很多行业,高手在民间。

认识郑国曦,纯属偶然。一次在朋友圈里看到有朋友分享他的根雕作品,才知道耒阳本土也有搞根雕的高手。

透过他的空间相片,我发现,一些看似普通的“朽木”,在农村即使烧火都招人嫌弃,而经过他的“点化”,却能够成为价值不菲的艺术品。

近日,我和朋友怀着好奇心走进了他和工作室,听他讲自己的故事。

家里5毛钱学费都拿不出,让他与象牙塔失之交臂

郑国曦的工作室非常简陋,就在耒阳发明家广场北区一栋住房的车库里。

生于上世纪60年代的他,有着那个时代太多的印记:虽然在外闯荡多年,但依然一口浓重的西乡腔。也算小有积蓄,穿着却依然十分朴素,和普通的农村汉子并无多大分别。

聊起他的文化程度,这个高高瘦瘦的男人有点羞涩,他不好意思地说,自己初中都没毕业。他说,自己还只有几岁时,母亲就过世了。加之兄弟姐妹多,父亲一人的压力很大,家人都希望他能早点为家里作“贡献” 。

初二那年,开学时他没去学校。班主任老师来到家里,做他父亲的工作,说每期7块5毛的学费,学校可以出7块,他家里只要负担5毛就行了。可是,父亲觉得这5毛钱也是个大负担。就这样,他辍学了。

爱好美术的他,即使在家干农活,晚上也忘不了写写画画。有一天,他偶然从报上看到一则山东美术函授学院的招生广告,便对着镜子给自己画了两张工笔肖像画寄了过去。没想到,学院没隔几天就寄来了录取通知书,说凭他的天分和基础完全可以免试入学。

可是,家里5毛钱学费都拿不出,又怎么能让他读函授大学呢?就这样,他与象牙塔失之交臂,这也成他一生的遗憾。

养鸡无聊时却让他掘到人生第一桶金

辍学在家的郑国曦,跟着二哥学起了木匠。几年下来,他成为一把好手,尤其是雕花工艺,很快就青出于蓝而胜于蓝。

郑国曦说,那时农村做手艺的人,工钱是每天6元,一个月下来,还没有二百元。当时,大批的农村劳动力都往广东沿海地区跑。不甘在农村做一个普通木匠的他,也加入了南下大军。

初到南方,工作并不好找,他先在中山市大涌镇一个养鸡场帮人养鸡,包吃包住一个月有250元。

在鸡场,很是寂寞和无聊,他便买来了雕刀,一有闲暇,便找来一些废木料,玩起了雕刻。

一天,当地一位老人经过养鸡场,看到他雕刻的玩意儿,顿时被他的手艺所吸引。当时村里正在修建一座庙宇,以前的泥菩萨都在“破四旧”时被砸了,村里人想起“泥菩萨过河——自身难保”这句古语,觉得还是改为木雕菩萨好。可是,一时找不到适合的雕刻师,郑国曦的作品让他眼前一亮。

村里几位老人找到郑国曦,问他跟谁学的雕刻手艺。郑国曦麻着胆子说,是祖传的手艺。为了慎重起见,村里几位老人商量后,决定考一考再说。村里的老人们描述了记忆中菩萨的模样,要郑国曦先画张草图出来。郑国曦一边听老人描述,一边勾勒,老人说完,他的画作也出来了。郑国曦画完,几位老人非常激动地说,雕这个菩萨非你莫属了。

那一个月,他起早摸黑,掉了十几斤肉,头发也脱了一大把,硬是把几尊菩萨给雕刻出来了,村民对他的作品非常满意。这一次,他一个月的报酬,比养鸡一年的钱还多。

几次意外,让他的人生跌宕起伏

养鸡工人原是雕刻高手,这个消息在当地不胫而走。

当时,正值台湾、香港来大陆投资的高潮,那些到大陆投资的老板中,信佛信道者众多。听说郑国曦的事后,慕名前来的老板不计其数,当地庙宇都以能请到郑国曦雕刻佛像为荣。

郑国曦说,上世纪90年代初,当时,一个普通雕刻师傅的工价大概是每天40元,而他的工价每天100元,是当地雕刻圈中最高的。

1995年,当地一个洪圣龙王庙雕刻佛像,郑国曦请了几个帮手,用了50来天,就把庙里大大小小19尊菩萨佛像给雕刻好了。这一单,他们赚了4万多元。这在当时,算得上一笔巨款了。

让郑国曦名气大增的是“十八姑婆”的群像雕刻。当时中山市有一寺庙需要雕刻“十八姑婆”的佛像,这十八个女性要求是十八个脸谱,十八种姿态,十八种神态,不能有雷同。对于年轻的郑国曦来说,这又是一次极富挑战性的任务。

有了前面的成功,郑国曦信心满满,他加班加点,琢磨人物的神态特点,查阅了大量的资料,终于把十八姑婆惟妙惟肖地雕刻了出来。

一路顺风顺水的郑国曦本想大干一场,不料几次意外,却让他遭遇事业上的“滑铁卢”。1997年,香港回归,一些香港老板把订单纷纷取消。紧接着,非典、禽流感等大事的发生,也让他的生意受到影响,原有的订单也不断流产。

一句话,让他重新拿起书本

曾经有一次,一位顾客评价郑国曦的作品时说,手艺很好,就是缺了点什么。

这话击中了郑国曦的软肋。他很有自知之明,当初走上木雕这条路,基本是自学,靠的是天份和勤奋。但是,要想在这个行业有更大的进步,必须给自己充电加油。

随后他买来许多古文书籍,文化水平并不高的他首先从《新华字典》看起,一本厚厚的字典,他硬是通读了三遍。一本《马骀画宝》他不知临了多少遍。他说,生活和书本都是最好的老师。

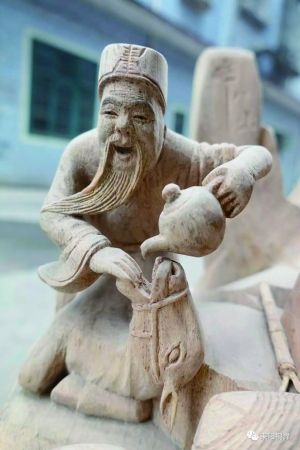

如今,郑国曦的雕刻作品,已不再是单纯的工艺品,而是有着诗情画意的艺术品了。他从唐诗宋词中汲取灵感,获得帮助。他的作品《轻舟已过万重山》,就取自李白的诗意,作品中猿猴的调皮、诗人的豪迈、流水的湍急都表现得栩栩如生,让人拍案叫绝;作品《醉八仙》将八仙的神态、年纪、性格都表现得非常到位;其他如《孔子周游列国》、《笑问客从何处来》、《空中楼阁》等,都得了业界行家的首肯。

现在,郑国曦主要从事来料加工,顾客送木料来时,他会根据木料特点给顾客建议。他说“根雕讲究‘三分人工,七分天成’,创造一件作品前,一定要利用根材的天然形态,因材构思,不能有太多的破坏。同时,雕刻是细致活,急不得,有时一件作品需要个把月,甚至半年以上。”

郑国曦感慨地说,奇特的根往往是生长在环境最险恶、最艰苦的条件下,在平原、沃土里的根一般很平常,很少有奇特的形态。

其实,人生何尝不是这样,越是经历过苦难的人,才能在事业上取得更大的成功。