位于金溪镇金溪村柿竹水库库尾,有一栋青砖黑瓦的明清建筑,现已破旧,当地人告知为金坑唐氏宗祠。

据介绍,金坑唐氏迁衡始祖为贤十二郎,名酬英,自元朝大德年间(公元1297年)宦楚,授衡州总指挥大使司。酬英之子天权好静,辞袭不受,择居乡村,迁居今衡阳县金溪镇登山村一带,生二子清道、清德。清道徙湘潭、娄底两市境内。清德生子明福、明禄、明寿,明福徙娄底;明寿徙邵阳;明禄好游,尝游南岳,归途经金坑。金坑昔人相传为生金之地,脉由九峰鸟窝山迤逦蜿蜒数十里而至,翠竹苍松,绣壤沃野。明禄故而乐之,遂由登仙偕妻廖氏迁居金坑,其族故称金坑唐氏。

曾国藩曾为金坑唐氏族谱作序,在序言中极力称赞唐氏家族良好家风:“唐氏之族既不若近世辑谱者夸耀华胄贵宗以为门第光,而世世体祖风,循礼让、敦孝友,则兹谱之告厥成功,原原本本,上可告无罪于先人,即下可垂程法于后代,于以卜唐氏之浸昌浸炽,发而弥彰者当未有艾。是即我国家化成天下、崇本茂实之明效也。所谓厚风俗正人心备于此矣。”

尽管金溪的唐氏宗祠已破旧,但断壁残垣掩盖不住唐氏家族深厚文化底蕴,金坑唐氏子弟在其祖训影响下,人才辈出。在当代,最杰出的莫过于唐振楚、唐翼明、唐浩明三父子。唐振楚任职蒋介石机要秘书,唐翼明乃享誉海内外的魏晋文化史专家,唐浩明是中国当代研究曾国藩第一人。据当地村民介绍,唐振楚旧宅就位于唐氏祠堂对面的“唐新屋”。

一门三位文化大家

金溪镇唐氏宗祠:

一门三位文化大家

沐浴着冬日的暖阳,记者走进衡阳县的数个最美祠堂。穿越历史的长河,感受家风传承,浓郁的文化气息扑面而来。

传承好家风,带来好民风。衡阳县委书记曾秀说,在社会主义新农村建设进程中,衡阳县的祠堂以其独特的方式演绎着现代文明,散发着迷人魅力。

1

金溪 镇欧阳祠堂

2

习武德为先,家法能整齐

石市镇赵氏宗祠:

习武德为先,家法能整齐

离三湖镇塘坳街头不远处,有一座刘氏宗祠,虽然墙影斑驳,但飞檐青砖犹在。据刘氏族长刘德和老人介绍,此地的刘氏为上四都刘氏,由刘开来于600年前自江西迁徙于此。

走进修葺一新的刘氏宗祠,现代大气中透着古朴威严,宗祠大门前的石狮很是气派,凿刻的条形石大门见证了刘氏宗祠的历史厚重,门上方石雕刻的双龙、双狮舞球图映射出刘氏先祖的富足。经过1996年、2015年两次修复的刘氏宗祠彰显了刘氏后裔对先祖敬仰。

与高大气派的刘氏宗祠对应的是刘氏族规祖训严厉,开派先祖立下的“孝敬尊长、勤劳为本;与人为善、训育后嗣”的祖训,刘氏后人严格执行。男嫖女娼、坑蒙拐骗等不良行为都为族人不齿。抑恶扬善、守法遵训为族人之美,得以传承和发扬。

5

步入石市镇古街中,蓝天下,一座古朴建筑就出现在眼前。一块块青砖朴素沉稳,屋顶黑瓦呈现着它的久远,略经修葺,彩色琉璃点缀其中,古朴中显现现代美学气息,这就是赵氏宗祠。

据赵氏老族长赵诗桂介绍,在宋末元初战乱时期,一位名叫赵潘的节度使,兄弟八人为躲避战乱,四处奔波,赵潘流走于现在的石市镇,见此地风水绝好,与世隔绝,隐居于此,开枝散叶,后人为其建祠,便有现在的赵氏宗祠。据说,赵潘善抚琴,琴声吸引仙鹤降落于其肩,后人又称赵氏宗祠为琴鹤堂。

赵潘,将军出身,流走在外,教育后人,武风必不可少,后人多出武将。民国时期出后辈赵春林,武艺高强,勇猛精进,闻名于湖湘之地。据介绍,赵氏六修谱时,族人都争抢意预着辉煌腾达第一谱,发放族谱时现场混乱,赵春林挺身而出,独身立于宗祠门前,双脚岔开,无人能入其内,发放族谱才得以顺利进行。空时赵春林常在宗祠教导族人习武强身。

赵氏武将出身,家训却全面严谨。见其族谱,训约:“家法能整齐,自然天降福”、“勿贪意外之财,勿饮过量之酒”、“要甜先苦,要逸先劳”;又见其家训,孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻、耕、读、勤、俭、让、忍、宽、严、慈、壮、勇、仁,面面俱到。赵氏二十训,每训教育激励后人向着圣人的方向前行。

48字家规传后人

石市镇曾氏宗祠:

48字家规传后人

六百年初心不改

三湖镇刘氏宗祠:

六百年初心不改

3

曾氏宗祠建于清道光癸未年(1823年),距今有近200年历史。随着大门徐徐打开,宗祠真实面貌展现眼前。祠堂分为“三进”, 一进下为通道,上为戏台,两边设有看台,台口上挂有“和声鸣盛”匾。一进与二进之间为天井,既是通风采光所需,也为族人看戏所用。二进为祠堂,门首挂有“安义尊仁”匾,由小木镶成的14根圆木柱分立堂内,支撑整个屋宇。三进为“笃亲堂”,曾氏历代神主立于此,左右各有一房,一为更衣所,一为课读所。三堂连为一体,气势雄伟,整个建筑布局紧凑,通风采光良好,既有古代风韵又有现代美感,几经修葺后的宗祠,现用作曾氏族人开祭庆典场所。

每年农历十月十六,是曾氏族人祭奠祖先的日子。祭奠当日,曾氏族人齐聚曾氏宗祠,沐浴焚香,听闻祖训,接受教育。在这几百年的流传中,对族人影响最大的莫过于家风祖训。族谱记载,宗圣曾子祖训:“孝悌忠信、礼义廉耻、三省成身、道传一贯”,宗圣家规:孝亲悦心、尊师扶幼;世袭立嫡、承嗣立长;嫡宗不婚、子嗣敏聪……

曾氏后人又根据现代情况修订家规:爱国家爱宗族、讲道理树正气、孝父母敬老人、育子女培后人……在曾氏祖训家规的影响下,曾氏族人涌现出像曾熙(1861-1930)等一代又一代不凡人物,他们的成功激励着后代人走向辉煌。

站在贺氏宗祠前,映入眼帘的是门楣正上方,“贺氏宗祠”四个大字赫然醒目。走进宗祠大门,两个标志性雕刻有纹路的木柱子矗立着,行数步,出现一扇木质大门,大门后方一排青石小道直通宗祠内部。从青石小道可以看出这座宗祠年代久远。

据贺氏族人贺元生介绍。贺氏祖先自贺澄公由赣(江西)迁湘(湖南),来到如今的关市镇(原来的长乐),传承至十四代后的贺永仁公开始建立宗祠。贺氏宗祠建立于康熙55年(公元1716年),距今整整300年历史。

斗转星移。贺氏族人传承至今,族规慎严。翻开族谱,“孝顺宜先、友恭宜笃、乡睦宜敦、耕织宜勤……”等十三条族规家训赫然在目,教育和激励着后人。看着宗祠,回味宗祠文化,让人想起族谱中的两句话——祖德泽绵长,家传业永昌!不错,惟家风正者,家声振,这是不容置疑的。

十三规激励后人

关市镇贺氏宗祠:

十三规激励后人

6

石市镇曾氏祠堂

石市镇赵氏宗祠

据介绍,三湖镇王氏始迁祖少怀,字孔授,江西安福金田人,于1316年3月迁居衡阳三湖镇福城村酬志堂。至今已有七百年历史,开五、十两甲,分十滩、六房,繁衍二十八代,后裔分布世界各地,据当地王姓老人说,现在三湖王姓有近5万人。

据说,明朝初年,衡阳受陈友谅冲击,盗贼横行,王氏二世祖本立率众人平寇有功,受封三湖町五、十两甲,三湖王氏格局从此形成。五甲后分十滩,十甲后分为六房,至此三湖王氏十六分支成型。

六一村川零坪,王氏其中一个宗祠坐落与此,该宗祠始建于明朝期间。站在宗祠前,古老的气息让人感受深刻。在“王氏宗祠”四个大字上方,有“守文祠”三个小字,经老族长解释得知,原来王氏祖宗少怀公墓葬于附近,守文祠意寓守坟祠,为少怀公守坟之用。

家族有宗祠,即有宗祠文化、宗训家规。家规乃发扬家风,树立正气。王氏家规有云:“热爱祖国,遵守国法;孝顺父母,尊师重道;训育后嗣,培养栋梁;劳动致富,勤劳为本;抑恶扬善,严于律己;安定团结,与人为善;保护环境,美化家园。”

据老族长说,他们老一辈人,都是根据祖训家规教育后人。他希望这些祖训家规能够在后代人身上发扬光大,一代一代传承文明家风。

七条家规立正气

三湖镇王氏宗祠:

七条家规立正气

4

三湖镇刘氏宗祠

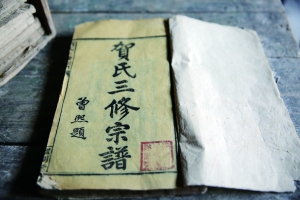

关市镇贺氏宗谱