四月下旬,吴颐人先生在衡阳作了短暂停留。与吴先生不足三十小时的接触,使我感触良多。

首先是有感于颐人的归雁情怀。

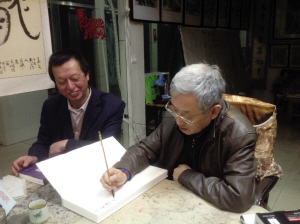

我与吴先生的相识也源于此。我因笃好印学,在拜读钱君 先生的篆刻选时,知晓衡阳是吴先生的诞生地,钱君 先生在为吴颐人刻的印章边款中写道“抗日战起,颐人母夫人避地湘中,以一九四二年生颐人于衡阳盐村回雁塔畔,今胜利已逾二十年矣,颐人索刻范仲淹句,以为纪念”。吴对衡阳有一种特殊的情怀,曾三刻“衡阳雁去无留意”印。并在与我的书信交往中,问询他出生地址情况,怀母恩的情思常梦魂萦牵于他的心中,我感动于他的这种情思,购得一本衡阳地理图志寄他。为圆自己雁城行的梦想,此次他应邀到醴陵作瓷画,放弃午休,抢出这点时间。到衡阳后,直奔我坐落在火车站古玩城的“四艺工作室”,拿出新出版的两套作品集签名赠我,挥毫作书“万里衡阳雁,今年又北归”,意犹未尽,又用四尺整张大书“归雁”两字。第二天颐人先生专程参观来雁塔,在塔前伫立良久,并磕头三跪拜;

感触之二是他的幽默风趣。

吴颐人先生久负盛名,艺播海内外。接书法报陈先生的电话,知吴先生要来衡阳,请我接洽,我不免有些紧张。但见到吴先生后,我的拘谨烟消云散。吴先生温文尔雅,平易近人,风趣幽默,有一见如故之感。在我的工作室,见到一支使用过后没清洗、笔尖变硬的毛笔时,他打趣地说“你这支笔可以作利器啦!”看到我的画毡上墨迹斑斑,他幽默地说:“你这个画毡包浆很多,看来用功甚勤啊!”并笑着对我妻子说:“这跟你这个艺术总监有关咯!”他的话语不时引得大家笑起来,气氛非常活跃轻松。

感触之三是颐人先生的才思敏捷。

吴颐人先生已七十开外,但思维敏捷。他来衡阳那天,我夫妇二人与陈刚同去高铁站迎接,我向吴先生介绍陈刚,他脱口而出说:“陈刚,百炼成钢,我给你取个新斋名‘百炼斋’”。用完晚餐,应林乐伦之邀到其家看藏品。林乐伦夫妇将收藏的数十幅萧 泉山水画请大家欣赏,并如数家珍地讲述其中的典故,吴先生略加思索,为林乐伦取了个“枕萧斋”、“林下听泉”的斋名。我告辞后,吴先生与林乐伦等交谈至午夜。

感触之四是他的博涉多优。

他由专而博,又由博返约,不求第一,但求唯一的治艺探索之路,也是我孜孜以求的。

我在衡阳书画圈内被一些友人称为“杂家”,于诗书画印多有涉猎。但与吴颐人先生相比,却相形见拙。在印学方面,他师承钱瘦铁、钱君 、罗福颐而加以发挥,在以甲骨文、石鼓文、金文、汉篆这些母体文字的基础上,又加入汉简书体、东巴象形文字入印款。尤其是他的印款别出心裁,汉画像、中外史前岩画比比皆是,凭添了许多形式美。吴颐人先生书法,多年攻研汉简书体,并将篆、隶、楷、行、草诸体冶为一炉,碑帖兼容。加之他通晓音律、乐理,使他的汉简书体富有韵律,别开生面。如今吴颐人先生书法研究领域,延伸至西夏文字、古琴工尺谱、日本假名,甚至电脑出现的“乱码”文字等。吴颐人先生不仅书画篆刻创作硕果累累,学术著作也成绩斐然。早在上世纪八十年代末,就出版了《青少年篆刻五十讲》,尔后相继出版了三十多部学术著作。他的《篆刻五十讲》一版再版,成为众多学人篆刻入门的指南。

此次衡阳行,他还向市博物馆负责人表达要捐献一块匾额和一幅对联的愿望。

啕

啕

啕

厂

至