开启飞向月球的深度布局

“中国空间站在功能、应用效益、建造技术、物资补给等重要指标方面,将可全面超越和平号空间站,达到或接近国际空间站水平;在信息技术、能源技术、动力技术和运营效费比方面,我们将超越国际空间站水平。”中国载人航天工程总设计师周建平院士在上个月举行的第四届中国人因工程高峰论坛上透露。

同时,论坛主席陈善广指出:“在人因工程学科支持之下,中国空间站定将为中国航天员和世界航天员提供一个温馨的太空之家,并且作出中国人原创性的成果。”

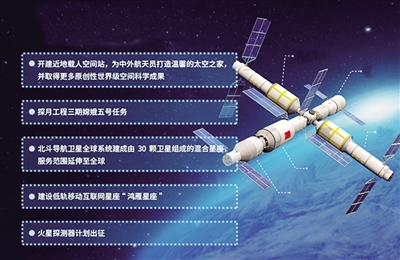

人们对即将到来的2020年,充满了无限畅想——空间站时代即将到来,航天大年来了!

航天员在天上会喝自己的尿吗?

再生生保系统是长期驻留的标志

“尿在地面可能是一种废物,但是在天上是一种资源。”空间站系统副总设计师吴志强在之前说了很多高深术语,当说出这句话的时候,外行们为之一震——航天员在天上会喝自己的尿吗?

古人说“不垢不净”,随着科技发展,看来颠覆我们“三观”的时刻到了。

从神舟五号杨利伟上天开始,中国进入载人航天时代,有了第一代生命保障系统支撑。后来的神舟每上天一次,都会在人的保障方面上一个台阶,到上次的神十一,景海鹏、陈冬在太空巡游33天,向全国人民展示了他们太空饮茶太空健身的时尚生活。

下一步,中国进入空间站阶段了,会有什么不同呢?

航天员要在空间站驻留长达180天!像前几次那样,光靠把吃吃喝喝的东西和氧气都带上去,不行了。虽然我们有配套的货运飞船保障,可发射一次成本代价太高,生命保障系统必须升级了——物理化学再生生保系统便应运而生。

再生生保是航天员从短期飞行到实施长期在轨驻留的关键性标志系统。

这套环境控制与生命保障系统,不仅收集转化人在系统里的汗液、尿液,而且以建立人的生存环境为目标,保障人高效而舒适地工作。也就是说,这套系统的创造设计实践全部都是围绕着人打转,服务于人在密闭航天器中吃喝拉撒睡和干活儿。

“再生生保技术非常复杂,被称为世界性难题。从美国、俄罗斯研制的过程可以看出,技术难度非常大,投入也非常大。”吴志强介绍,美国空间站上的一套水处理系统,研制费用两亿美元。国际空间站搭建了10多年,再生生保系统真正只用了五六年。

每个人一天排出的尿液是1.6公斤,汗液是1.7公斤,大便里也有水分,回收水是基础。另外,水中含有氧,氧气也可通过水电解而获得,还有呼吸中人每天产生二氧化碳的量是1公斤,这些废料都要各归各位,进入不同的处理系统循环利用,最终被转化成太空舱里的可用资源。以后,货运飞船携带上去一个基本量就可以了,成本大大降低。

“再生水,某种意义上是在轨生产的一种水。它是从废物中提取出来的,为了保证人的生命健康,必须严格符合医学要求。”吴志强的科普给大众的一个事实,即,如果我们要环游太空,也需要重复使用被转化了的舱内人员的“尿”。

“这套系统最具载人特色,它也是区别载人航天器和无人航天器的重要标志。”吴志强们的任务说起来平常,做起来就是个多系统交叉的学科。

这一之前隐身于航天器背后的系统,伴随着航天员即将长期驻留太空,正在布局走向月球、火星的时候,闯入人们的视野。

不过,这么金贵的再生装备万一用着用着坏了咋办?这就涉及一个典型的人因问题——航天设备的在轨维修。

空间站的寿命不仅是造出来的更是修出来的

“中国空间站建成后,我们将利用航天员的操作和机械臂协同,将这对太阳电池翼转移到这个位置上,以提升太阳翼电池的工作效率。这是非常复杂的在轨操作,中国航天员如果把这件事办成了,我认为我们就达到了与国际空间站同样的舱外操作水平。”周建平说。

在失重环境下,航天员出舱,转移和维修设备。美国电影里的宇航员在恶劣的太空环境下工作的场景,历历在目。很多影迷期盼中国进入太空站时代,就是想看到中国人也能从事如此高难度的作业。而周建平所描绘的场景,不仅难度大,而且还要证明中国航天员的力量与能力,想想都激动人心。

周建平用空间站来举例,苏联的和平号空间站当时的设计寿命只有5年,因为有人的参与,和平号空间站才一直延续到1999年,因为俄罗斯运行维护的代价无法承受才自主离轨。同样,现在的国际空间站没有人的积极参与,也不可能保持这样的状态。

看来,太空舱的寿命不仅是造出来的,更是修出来的。

周建平揭秘——

这回,我们的望远镜也将跻身地球轨道,名字气派,叫“巡天”。巡天望远镜与哈勃望远镜相比,视场大300多倍,但分辨率不相上下。它可以和中国空间站共轨飞行。在需要空间站对它进行补给,航天员对它进行维修,或者需要进行设备升级的时候,它可以停靠到空间站上,由航天员进行必要的操作以后离开,然后继续保持共轨飞行状态。

过去发射卫星,如果失控了,一下就损失好几亿甚至十几亿,还会变成悬浮在轨道上的太空垃圾。但将来飞船里会有随船工程师,可以捕获这些卫星进行维修。还有就是一些使用期满的卫星,我们也可以换件维修,增加其寿命。

大家都知道,在地面上我们拧动改锥,可谓不费吹灰之力,更何况载荷工程师和空军出身的航天员。但在舱外宇宙射线和天外飞石的威胁下,航天员必须身穿如同一个小航天器般坚硬沉重的航天服,笨拙的手套让拿捏东西变得非常困难。所以,天上的维修多是模块化集成化的。

就像小朋友拼搭乐高一样,即便是一根线路的问题或者是一个螺丝的问题,也要把一整个模块换掉,来确保安全和高效。

陈善广表示,空间站在轨运行将达到10年以上,有许多设备包括宇航服和再生生保系统,通过维修和零部件更换可大大延长在轨使用寿命,降低运输成本。而如何保证维修质量提高维修效率,则要充分考虑人的能力、空间约束、工具限制等人因问题。

人因设计得越完美,人的不适感越小,离我们普通中国人进入太空的日子也就越近了。

走向深空的桥头堡,月球上何时会车来人往

当人们正在为2020航天大年而欢呼尖叫的时候,中国载人航天已经开启了飞向月球的深度布局。

走向深空,为什么首选月球?陈善广说,载人航天有三个主要目标:一是探索未知;二是开发和利用空间资源;三是拓展生存空间,寻找新的家园。而月球,是“我们走向深空的桥头堡”。

在很多科幻小说中,月球上的水冰、氦3、重要矿产等资源被克隆人和机器人开采,运回地球,服务人类。那么,月球将会变成什么样,会不会真像陈善广说的那样也有车来人往?

他认为,我们未来的月球城市会分阶段实施:前哨站、半永久基地,然后才是永久性月球家园。

月球家园以地下建筑为主,可利用月壤和月岩保温、隔热和防辐射。采用3D打印,把月尘、挖掘的月壤打印成建筑材料。选择地下空间容易钻挖建设的地方,以月岩作为基地辐射掩体。

陈善广的描绘让人充满美妙的畅想,也许,等我们有了超大推力火箭,有人因工程等学科的大力支撑,实现这一步就近在咫尺了?

“通过月球家园的建设与开发,人类将走向深空、移居火星、走出太阳系,星火传承,在茫茫宇宙传播人类文明!”陈善广把目光投向了未来。

也许在若干年后回望,2020年对中国航天是个很重要的时间节点,这么宏大的计划,就是从空间站的核心舱——天和,走出第一步。

据新华网