振兴农村经济,提升工业水平;持续盘活第三产业,打造旅游强县;推进矿区复绿,坚持生态富民。40 年来,风华正茂的耒阳,搭载改革开放的巨轮,实现由“黑色资源”向“绿色资源”的历史转变,通过不断探索、实践,走出一条科学发展、绿色崛起之路。

转型发展实现跨越

耒阳人对生态有着特殊的情怀。走进东湖圩镇汤泉村的神农汤泉油茶庄园里,眼到之处皆是绿色,3800亩油茶林层层叠叠赋予大山新的生命力,圆鼓鼓的油茶果挂满枝头,与山下的一池碧水共同描绘出一幅山清水秀的风景画。然而,谁曾想到,十几年前,这里还是一派“山上炮声隆隆、山下车轮滚滚”,山体满目疮痍的荒芜景象。

“汤泉村的矿产资源丰富,煤矿兴旺时期,全村大大小小煤矿近20家。”汤泉村委会主任胡伟向记者介绍。矿区在带来利润的同时,也对环境造成了极大损害。“过去,这里全是煤矿,山是光秃秃的,因为无人管理,荒山极易发生大型山火,村民们的生命财产安全没有保障。也因为过度开采,我们村开始出现地下水下沉、山体土质破坏等严重环境污染现象,村里没有一条好路、干净路,路被运煤车压得破破烂烂,全是煤渣煤泥,居住环境太差了。”胡伟回忆起当时的情景,无限感慨。

近年来,耒阳市加快推进“绿色崛起·美丽耒阳”矿区生态治理工程建设,从全域角度布局,高标准制定“复绿”方案,推动油茶、果园等经济林“生态置换”工程,一大批矿区加入生态复绿的队伍,推动“乌金”产业绿色转型。还建成一个省级经济开发区,形成了“一区四园”架构,打造了多元化、集聚化的园区产业链。坚持大胆“走出去”,真诚“引进来”,招商、亲商、安商、富商措施有力,招来一批批客商,建成一个个项目,促成国地两网深度融合,引进太平风电等新能源产业,培育了以焱鑫冶炼为代表的一系列优质企业。全面改造提升传统产业,大力发展新兴产业,全市煤矿由改革开放之初的1000余个整合成25个,逐步实现“一煤独大”向“超越资源”跨越。

农业总产值由1978年的2.16亿元倍增至2017年的115.07亿元

农业经济欣欣向荣

40年来,耒阳农业规模效应、特色效应日益凸显,粮食产量由1978年的36.4万吨稳增到2017年的51.2万吨,多次获得国字号奖励称号;油茶、红薯、茶叶、楠竹等特色产业迅速发展,被国家授予“油茶之乡”“楠竹之乡”等称号;绿海粮油、江头贡茶、耒阳粉皮等知名商标享誉全国;全市农产品加工企业达710家,规模以上龙头企业30家,农业总产值由1978年的2.16亿元倍增至2017年的115.07亿元。

2009年,汤泉村关停煤矿,鼓励矿主在原矿山上大力发展油茶产业,创造物质财富的同时,守住生态财富。依托文华时代合作社,汤泉村成立了神农汤泉油茶庄园,庄园逐年扩大油茶种植规模。目前,该村油茶种植面积达3800亩,杉木、香樟等经济林种植面积达1000余亩,不仅老矿山实现全部复绿,还帮助村里30余名贫困户解决了就业问题。

耒阳市文华时代种养殖专业合作社理事长刘贱文告诉记者,过去他就是在这里开办煤矿,如今,他在原地转型发展油茶产业。今年,已经有800余亩油茶进入丰产期,亩产量可达30公斤以上,亩产值能超过4000块钱。刘贱文说:“过去,别人都说我们这里是‘令人讨厌的地方’,因为到处都是一团黑。现在,环境变美了,每到周末都有游客开车来这里钓鱼休闲,享受绿色大自然。我们耒阳是油茶之乡,绿色的路才是可持续发展的。习近平总书记说过‘绿水青山就是金山银山’,我很看好这份事业!”

2017年接待游客达871.4万人次,实现旅游综合收入65.2亿元

旅游经济效益显现

近年来,利用好丰厚旅游资源,耒阳先后被评为全国休闲农业与乡村旅游示范县、湖南省第三批精品旅游线路重点县,成功创建耒阳蔡伦竹海国家4A级景区、耒水国家湿地公园3A级风景区等,旅游经济效益显现。据了解,耒阳市2017年接待游客达871.4万人次,实现旅游综合收入65.2亿元。同时,耒阳加大力度推动全域旅游建设,加快乡村振兴进程。目前,正在申办2019年湖南省春季乡村旅游文化节。

“来耒阳游览完竹海,还能在周边来个乡村游,夏天可以摘黄桃,冬天有冰糖橙。”市民刘起玉高兴地说。从单一的景点旅游模式向全域旅游模式发展,这是游客对耒阳旅游的最直观感受。而当地老百姓最直观的感受就是,旅游经济对当地经济的巨大影响力。

从7月中旬开始,蔡伦竹海旁的竹海黄桃基地的200余亩黄桃迎来丰收季。成熟了的黄桃清新可口、脆甜多汁,吸引各地游客前来品尝。竹海黄桃基地负责人黄廷元介绍,经过3年的耕耘,今年黄桃小果树初次结果,就取得5万斤的产量,收益将达30万元—50万元。到明后两年果树长成,预计产量将会是今年的6—14倍。如今,竹海黄桃通过各种渠道走出“深闺”,销往全国各地,打响了品牌,实现经济效益和社会效益“双丰收”。

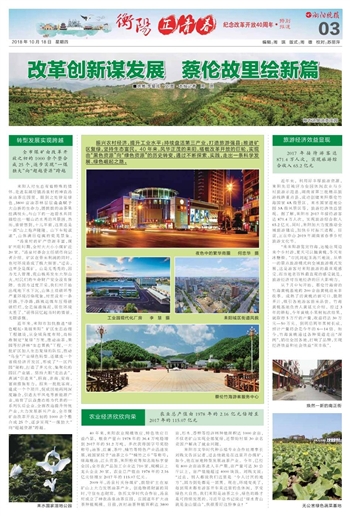

夜色中的繁华商圈 何忠华 摄

工业园现代化厂房 李 慧 摄

耒阳城区街道风貌

蔡伦竹海游客服务中心

耒水国家湿地公园

焕然一新的南正街

无公害绿色蔬菜基地