■刘定安

据相关统计,1937年,衡阳的金融机构有40余家。即使历经数年的战火,到1943年时衡阳的金融机构仍有33家,成为当时全国三大金融市场之一。

衡阳地处湘南要冲,水陆交通便利,是湖南政治经济开化较早的城市之一,是湘南物资主要集散地。自清咸丰年间(1851年—1861年)手工业兴起后,就有造船、铜器、角梳、雨伞、针织、钉鞋等手工业产品销往湘南各县及粤、桂等地。光绪三十二年(1906年)《商务官报》载:“产于衡州上游之木材,年约六百万两。经衡阳运往湘潭、长沙、汉口等地。”

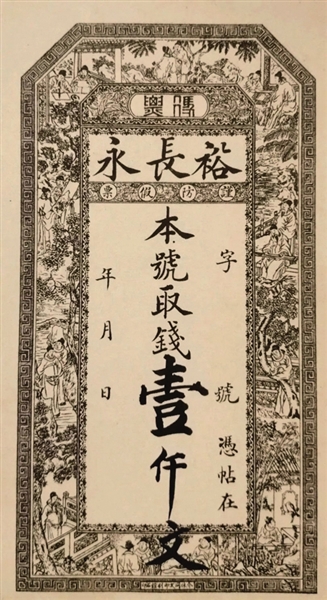

随着工商业的发展,原有的私人借贷和典当已不能适应社会资金的调剂,因此钱庄应运而生。钱庄(银号)是旧中国的一种民间信用机构。这些私营钱庄有独资和合资两种。经营业务从银钱兑换,发展到办理存款、放款、汇兑,有时还发行银钱票在一定范围内流通,具有新式银行的雏形。

据钱业界老人回忆,清光绪八年(1882年)八月,衡阳第一家益茂钱庄开业,到1952年钱庄全部关闭,衡阳钱庄存在的历史达70余年,先后开业的有122家之多。

到光绪三十三年(1907年),衡阳的大小钱庄达到了18家,资本120800银元。资本最多的恒隆钱庄有15000银元,最少的忠信义钱庄也有500银元。这些钱庄多为赣籍人士经营。

随着钱业的兴起,光绪二十一年(1895年)衡阳成立了钱业行会——国宝堂,是衡阳成立最早、资本最雄厚的行业协会组织之一。

这一新的协会组织兴旺时间不长。在光绪二十八年(1902年),因衡阳官府向钱庄提取巨额白银,偿付“庚子赔款”,迫使大部分钱庄倒闭。宣统年间(1909年—1911年)又有10余家先后开业,资本37000银元,最多的豫顺祥达到了12000银元,最少的同长一钱庄与福成钱庄有各有600银元。

清末衡阳流通的货币有各地的银两、银元、铜元、制钱等,种类繁杂,而市场交易要按规定标准货币结算,其他货币须按一定比值兑换。因此,持币人必须到钱庄按协会公布的比价兑换,此时的钱庄主要从事钱币兑换,稍有存款放款,实际贸易仍不够发达,故汇兑业务很少。

民国时期,衡阳钱业变化更大。除之前仍持续经营的10多家钱庄外,后来又新开业90多家。但随着政治和经济的变化和影响,钱业起伏更大。

1911年,北洋军阀混战爆发。吴佩孚进驻衡阳,筹军饷30000银元,捉拿殷商大户为质,钱庄自然首当其冲,商民更是惊恐不安,市场一派萧条,很多原有的钱庄被迫停业,新开钱庄更是甚少。

1927年后,衡阳的商业得到发展,钱业又迅速发展起来,至1937年的10年间,常年营业的钱庄有40余家,还有10余家钱摊子,资本达400000余银元,兑换、存款、放款、汇兑等项业务得到全面发展。

据1935年《湖南实业志》统计,衡阳祥孚等8家钱庄的存放款各达80000余银元,年汇兑高720000余银元。

衡阳大的钱庄在其他各埠有代庄,无代庄的亦可辗转承汇;在汉口、上海、南京、重庆、江西等重要口岸皆有分庄,可以直接通汇,名声一时贯通全国。此10年间,是衡阳钱业发展的鼎盛时期,整个金融市场基本上由钱庄操纵,但各钱庄之间的竞争也较为激烈。

从江西、衡阳、福建三地钱庄的资本和政治实力来说,衡阳籍本地钱庄家数虽多,但实力不如江西籍钱庄雄厚。在竞争中始终未形成三足鼎立之势。江西籍钱庄凭着资本雄厚,又与军政要员有着密切交往,操纵了衡阳钱业界。

如芦梓述开设的锦新(鑫)庄,不仅经营钱业,还经营其他工商业,拥有资产600000银元。致和钱庄经理有驻军十七师发给他的特别通行证,他凭资本实力和政治上的特权,不仅在本地大量吸收存款,发放贷款和汇兑业务,还在外地吸收存款、发放贷款。尤其是驻军每月饷银,都由军队押运来存入该庄。

祁阳县的同升恒在该庄存款50000多银元。该庄年放款达200000银元。其中,一次性放给道县一木材商贷款40000多银元。祥孚钱庄在1935年汇兑金额占整个钱业汇兑总额的24.7%。

1915年,国宝堂改名为钱业公所,由各钱庄出钱在铁炉门河街(现湘江南路)建立一座大房子,作为办公场所。

钱业公所是由祥孚、致和、正大、祥源几家大钱庄把持,钱业公所由肖泽霖任主任。它的主要任务:一是,每日7时于此召开各庄掌柜先生商定兑换比价,存放款利息和汇水(汇费),将议定的银钱行情挂牌公布,并印发全城,供商店行号参照执行。二是,铸炉三座,将各庄的烂板银元、银毫子和散碎银子,铸成50两一锭的元宝或银条,加盖火印,供各钱庄保存或驻庄抵汇。进出银钱均由设在该所正厅的“天平宝”(公平秤)过秤为准。凡铸一锭需收光洋9元费用。三是,办理新庄开业登记,收取招牌费。每年财神节时,三月十四日至十六日举办筵席,每天演一本戏。在此期间,总结一年的活动,制订新规约。这一行会组织,随着银行的兴起,钱业的衰落,于1937年停止了活动。

抗日战争全面爆发后,沿海各大城市的工商企业纷纷内迁来衡,银行也接踵而至。到1943年有13个省市银行来衡设立分支机构,彼时衡阳的银行达到了33家,衡阳一跃成为全国三大金融市场之一。金融市场由新式银行所占领,钱业大大衰落。当年,还在经营的14家钱庄有12家停业,仅剩康成、鸿兴两家银号继续营业,但次年日寇侵入衡阳,这两家银号也被迫停业外迁。

1945年,抗日战争胜利后,在衡复开业的银行只有13家。因此,私营钱庄又纷纷开业。由于战争的破坏,衡阳几乎成了废墟。外地迁来的企业在沦陷前都迁出,本地企业难以恢复元气。在短短几年时间里,虽有31家钱庄相继开业,但至1949年8月已有25家停业。

1949年10月,衡阳所有钱庄全部停业。1950年,经中国人民银行湖南省第二支行批准,大同、汇源、复茂兴三家钱庄于3月1日开业。复茂兴与汇源两家钱庄因经营不善而亏损,分别于当年12月25日和次年3月15日停业,仅存大同钱庄于1951年11月与未经批准的工商钱庄合并。至1952年9月由于政府清理关闭。至此,衡阳钱庄完全退出了历史舞台。

(本文原载于公众号雁歌留声)