■文/图 本报记者 胡建军

“这幅《故乡的河》光刻版就花了几个月,因为连刻4个月,落下了严重的颈椎病,不得不住院。出院后,背着家人又继续工作……”日前,在常宁市一书画展上,中国写意花鸟画家、常宁市书法家协会名誉主席,原常宁市书画院院长张东林告诉记者,每名从事版画创作的人员,对版画有着一种特别的热爱。

受同乡影响走上书画路

回顾自己的艺术人生,耳顺之年的张东林感叹:少年时受同乡陈代央、何满宗、方晓春几位师长影响,走向了书画之路。

在少年张东林眼里,村小学的陈代央老师是个全才,天生一副好嗓子,拉得一手好二胡,写得一手漂亮字,画画也是一把好手。当时公社,经常请陈代央老师去写宣传标语。每当这时,张东林时常跟在后面,帮忙递递道具、刷刷墙壁。

何满宗是张东林的同村人,比他高两个年级。一天,张东林在村小学的墙壁上,看到一幅何满宗用毛笔写的“风景这边独好”,喜欢至极,由此种下练毛笔字的种子。

年少的张东林开始在旧报纸上模仿二人的笔迹,练习毛笔字。课余时间,他几乎埋头于书法学习之中。班里和学校的宣传栏、黑板报成了他练习写字的绝好平台。即使在放学回家的路上,他一边走一边在青石板上写字。到高中毕业时,张东林已能写出一手较漂亮的钢笔字和粉笔字。

1976年,张东林担任村小学民办教师。在此期间,他坚持用毛笔备课,书法水平有了长足进步。1981年,张东林从师范毕业,分配到常宁县宜阳小学工作。当时的宜阳小学是湖南省唯一一家少儿版画创作基地,一批优秀的文化艺术人才时常汇集于此,让他有了更多学习的机会。

1986年至1990年,张东林自费参加中国书法函大学习。4年时间,让他接触到了当时全国最有名望的书法大家和许多优秀的书画作品,艺术视野不断开阔,书法技艺水平有了质的飞跃。

因吴国威结缘版画

宜阳小学与常宁市文化馆隔壁。著名版画家、鲁迅版画奖获得者吴国威老师常在工作室进行版画创作,张东林得空常过去观摩。吴国威看他对版画有兴趣,时不时加以指点。还给他找来版画集,让他先看看人家是怎么画的,怎样选题,怎样布局,让他对版画有了初步的认识。

张东林创作的第一幅版画,是小朋友跳橡皮筋。创作过程中总觉得不能很好地表现主题,吴国威鼓励他要善于观察。

一个夕阳西下的旁晚,张东林看到活泼可爱的小朋友正玩得起劲,一下有了创作灵感。当他拿着作品兴冲冲地让吴国威指点时,吴老师连连拍桌叫道:“题材和构思都很成功,但画面还不够漂亮,需要进一步雕琢。”经过数次修改,张东林的版画《阳光》终于成型。他也因此成为宜阳小学的专职美术教师。

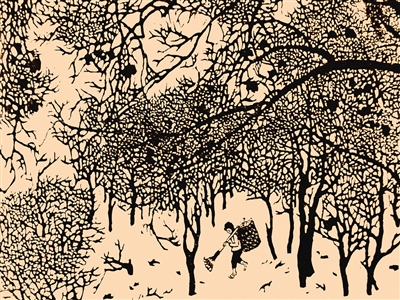

此后两年,在吴国威的指导下,张东林接连创作了《甜甜的梦》《童年》《一日之计在于晨》《秋叶》等版画作品。其中,《秋叶》还在德国国际版画展上展出,《一日之计在于晨》在湖南省美术作品展上获得银奖。

实现建创作基地的夙愿

上世纪90年代,很多人乘着改革开放的东风“下海”。张东林当时有个大胆的想法:建一个集书画培训、创作和展示于一体的文艺基地,让常宁爱好书画的人集中创作。

但以张东林当时的工资水平,要实现这个愿望,无异于痴人说梦。1991年,他怀揣200多元的积蓄自找门路。先后当过油漆工,做过铝合金窗、玻璃画,搞过木雕、汉白玉雕塑,经营过广告公司,逐渐赚到了“第一桶金”。

进入新世纪后,张东林着手两件事:一是继续加强对书画艺术的研习;二是筹划建设常宁市书画创作基地。

为提升作品品味,他如饥似渴地阅读古今中外各类文化书籍。近年来,张东林重点创作了《两瓶花》小品和《中国印山》系列两组作品。这两组作品送到观澜国际版画基地展出,获得了著名版画家洪涛、全国版画展评委常桂林的高度评价。

2008年12月,常宁市筹备成立常宁市书画院。同年,张东林个人出资启动建设多年来的夙愿——东林山庄文艺创作基地。

张东林介绍,建设文创基地,就是想打造一个人才聚集平台,吸引更多的常宁本土书画爱好者从事艺术创作,为常宁培养和储备一批艺术人才。