中国科学院国家空间科学中心系统仿真与论证技术研究室研究员李明涛团队就有一个大胆的“摘星”计划:将与地球擦肩而过甚至对地球产生威胁的近地小天体“抓”回地球,并对其上的资源开发利用。

而中国科学院深圳先进技术研究院副研究员蔚鹏飞团队的研究项目更是让人激动不已!他们正在研发一种穿戴式头盔,希望通过监测、调控脑电波,并结合人工智能算法,实现可反馈调控的人脑功能辅助增强技术。简单点说,戴上这种头盔,人都会变得“更聪明”。

智慧头盔

探索和揭示人脑功能奥秘一直是科学界的梦想。进入21世纪以来,美欧等国家和地区先后启动了脑科学计划。中国也在开展自己的脑研究计划。与此同时,以借鉴脑工作原理服务于人工智能等为目标的类脑研究也在积极布局。

A 将运用于特种人员训练 和医疗领域

据中国科学院深圳先进技术研究院副研究员蔚鹏飞介绍,这一名为“超脑增强系统”的穿戴式脑功能调控头盔是基于近年来出现的无创式脑刺激调控技术,其原理是:通过柔性电极传感器,识别脑电波在大脑执行不同任务时的变化,再通过电极组合释放微弱的电流脉冲刺激,可以到达大脑的特定区域,改变脑电波的活动,调控大脑神经元细胞的活跃状态。

蔚鹏飞说,这项技术未来有望应用于特种人员的技能训练和学习记忆能力的快速提升,高压力环境所致的焦虑紧张情绪的干预和缓解等。在医疗领域,这项技术有望对儿童多动症、抑郁症、老年痴呆、失语症、帕金森病等功能异常、肢体运动障碍、认知障碍进行干预。

“因为脑组织非常复杂,这项技术要先对大脑进行计算机仿真建模,然后确定要刺激的目标区域和参数,再用电极对相关的区域进行电流刺激,从而达到干预和调控的效果。”蔚鹏飞说,这种头盔还利用人工智能算法实时读取大脑活动状态,匹配、推荐刺激参数,以实现精准的个性化调控。

“通过实验研究,我们解析出了与注意认知、情绪调控、焦虑、毒瘾发作、压力及癫痫等脑功能障碍相关的特定脑区,希望未来能够对这些特定脑区实施有效的干预。”蔚鹏飞说。

B 戴上头盔,两个小时之内记忆力获一定提升

此外,研究团队开发了多种交互式脑力训练检测任务,用于人的认知能力测试及认知障碍筛查。

例如,在一项训练检测中,参与测试的人员戴上头盔,每次约15分钟,然后快速记忆一串数字、英文字母或单词。随后的测试发现,两个小时之内测试者完成检测的平均正确率获得一定提升。

蔚鹏飞坦言,目前的数据只是部分人群测试的结果,头盔在大规模推向市场前,还需要针对不同年龄、组别的人群做更多大量双盲实验,积累足够多让人信服的数据。

目前,研究团队已经实现了第一代穿戴式头盔原型机的研制,可以实施对皮层脑电波的反馈调控。第二代设备正在研制中,希望实现更深脑区的无创刺激。

他们还将与一些医院开展合作,针对自闭症、精神分裂症、儿童多动症等患者开展临床测试。

“我们也希望为推进脑科学的进步贡献一份力量。”蔚鹏飞说。

据新华社

“摘星”计划

“尽管听起来像科幻,但我坚信这是可以实现的。”提出“摘星”设想的中国科学院国家空间科学中心系统仿真与论证技术研究室研究员李明涛说。

A 给小天体插上“飞翔的翅膀”

他带着这个想法参加了最近在深圳举行的“率先杯”未来技术创新大赛,并入围决赛。这项比赛鼓励青年科研人员脑洞大开,畅想具有颠覆性的未来技术,从而提升自主创新能力。

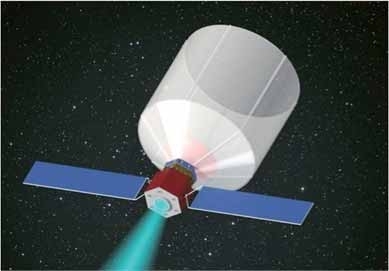

李明涛团队设想给近地小天体装上发动机,插上“飞翔的翅膀”,使其安全进入地球轨道上空;给小天体穿上“拉风”的防热减速外套,使其安全着陆无人区,从而实现“摘星”计划。

中国空间技术研究院北京空间机电研究所总工程师黄伟评价说,这个创意很好,技术上具有牵引和带动作用。

李明涛说,“摘星”计划必须突破几大关键技术:首先是如何发现合适目标。越小的天体越难发现,只有当它们飞到地球附近,地面上的望远镜才能发现。李明涛与中国航天科技集团钱学森空间技术实验室正在开展合作,设想发射数颗卫星到类金星轨道组成一个星座,用于小天体搜索和光谱测量,希望发现90%的10米级小天体,从中选取最合适目标。

其次是任务规划和操控平台设计,怎样设计轨道,如何往返,怎样捕获小天体,并精确控制它的轨迹等等,都需要详细规划。

李明涛认为最难的是小天体进入大气层后的防护和控制,如何设计防热减速装置,并让它的速度从12.5公里/秒降到140米/秒,最后安全着陆在指定的无人区。

他的团队设想用充气防热减速套,实现防热、减速、承载等功能。这个套子在发射时可收拢到直径5米,到太空后充气展开可达20米。在其帮助下,小天体无须降落伞和火箭反推制动即可着陆地面。

B 一颗小行星成为初步目标

目前,李明涛团队已经初步瞄准了一个目标——2014 HB177。这是一颗距地球一两亿公里远、直径约6.4米、几百吨重的小行星。目前科学家还不清楚它的主要成分,需通过观测和光谱分析才能确定。据李明涛测算,大约在2029年发射捕捉器捕捉它,2034年可带回地球。

具有潜在威胁的近地天体可能会引发严重灾难。2013年2月15日,俄罗斯车里雅宾斯克陨石事件,致使1500人受伤,近3000座建筑受损。

另一方面,许多小天体蕴含丰富资源,具有重要科学和经济价值。小天体是太阳系形成早期遗留的原始物质,在它们冷漠外表下,隐藏着太阳系形成早期的秘密。

目前,美国和日本的探测器在小行星上着陆过。日本的隼鸟一号探测器曾在丝川小行星上着陆并采样返回。而欧洲对彗星开展过探测。

中国也正积极筹划去探测游荡在太空里的小行星。

李明涛说:“我们的设想颠覆了现有小天体取样返回方式,突破了公斤级的取样返回方案的限制,一次性可拖回百吨级小天体,促进成规模的太空采矿和资源开发利用,能将对地球形成威胁的小天体转化为可利用的空间资源。”

“我们的分析表明,小天体操控原理是可行的,其经济社会效益显著。”李明涛说,“小行星搜索、防御不是某个国家的事情,而是全人类的事情,是构建外太空人类命运共同体的一部分。”

据新华社