■廖和平

夏文化南传路线

根据古史传说,舜帝三十三年,舜禅让禹,禹始摄政于安邑(今山西夏县)。十七年以后,舜在南巡中崩于“苍梧之野”。

禹在诸侯的拥戴下正式即天子位,定都阳城(今河南登封),国号夏,开启了中国历史上第一个奴隶制王朝的统治。根据夏商周断代工程成果,自禹公元前2070年即位至公元前1600年汤战胜桀,夏朝共经历十三世、十六王,前后约470年。

夏禹依据河流、山脉和海洋的自然分界,把华夏地区分为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州。按此划分,湖南中北部地区在荆州境界,衡山则是其南边的一座大山。夏文化的核心分布地区,《史记·吴起列传》有云:“昔夏桀之居,左河济,右泰华,伊阙在其南,羊肠在其北。”

根据文献记载,夏王朝直接统治的区域大致是东起河济,西到华山,南达伊、洛二水,北抵太行、太岳山麓。夏文化影响则遍及中国大部、越南北部地区。考古资料显示,二里头风格的陶礼器向北见于内蒙古赤峰一带的夏家店下层文化,西达黄河上游甘肃青海地区;其玉石礼器牙璋向西及于四川盆地,向南远播湖南、岭南及越南北部。

湖湘学者蒋饷元研究表明,有夏一代,都邑曾多次迁移。经梳理,夏朝择立的都邑如下:

禹都阳城,又都平阳(今山西临汾,一说晋阳),又都安邑;禹子启居夏邑(今河南禹县);启子太康居斟鄩(今河南偃师二里头,一说巩县西南);太康侄相居帝丘(今河南濮阳),又居斟灌(今山东观城);相子少康邑于纶(今山东济宁),又迁原(今河南济源县原村),后归夏邑(偃师太康故都);少康子杼迁老丘(今河南开封,一说陈留县北老丘故城);杼子槐至五世孙胤甲居西河(豫西陕东间,一说河南内黄,一说山西夏县东下冯);胤甲堂兄弟孔甲田于东阳萯山(偃师首阳山一带);孔甲子皋至三世孙桀居斟鄩(偃师二里头)。(参见邹衡《夏商周考古学论文集》)

上述都邑所徙范围,大抵在华山以东,至豫东平原的横长地带内。(宋镇豪《夏商社会生活史》)唯相和少康,因太康失国至少康中兴那段曲折的夏史,都邑一度远徙山东境内。《帝王世纪》:“帝相一名相安,自太康已来,夏政凌迟,为羿所逼,乃徙都商丘。”夏之商丘即帝丘,址在河南濮阳。(孙淼《夏商史稿》)

1960年以来,经我国考古工作者对洛阳盆地东部、偃师二里头夏都遗址的数十次考古发掘,取得了一系列重大成果。这里发掘中国最早的宫殿建筑群基址,其布局开中国古代都城规划制度先河;探明中国最早的城市主干道路网,大路最宽处达20米,可并行四辆四驾马车;宫殿区道路发现的车辙痕迹,证明夏朝贵族已有驾车出行的传统。

这一时期,是中国进入青铜时代的早期阶段,初步掌握了冶金与铸造技术。《左传·宣公三年》:“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备。”张光直先生曾经指出,夏都分布区域与中原铜锡矿的分布几乎完全吻合。其中,河南偃师二里头夏都遗址发掘出大量青铜器、陶器及宫殿遗址群,探出面积达万余平方米的铸铜遗迹。说明矿产资源、居住环境与交通道路是夏王朝择立都邑的重要考量因素。

公元前21世纪,禹即位后对三苗进行了大规模的征伐。《墨子·兼爱篇》载有禹征三苗的誓词。《墨子·非攻·下篇》记载,禹受命于天帝,并得雷电、神人之助,战败三苗。此外,《古本竹书纪年》和《论衡》的相关记载,则反映了禹征三苗战争的残酷性以及三苗败亡对人们生活所产生的巨大冲击和影响。

《尚书·益稷》记载,大禹曾提出“懋迁有无化居,烝民乃粒”。“懋”,通“贸”;“化”,通“货”;“居”意为“囤积”。即贩运和交换是民众生业不可缺少的活动,勉劝人们把产品从多余的地方运到缺乏的地方,通过交易互通有无,改变各自的生存状况。说明禹有意动员社会力量经营交通,实现物品交易和商贸流通。

夏代处于青铜文明萌芽时期,其标志是阶级社会、世袭王朝、管理制度、历法、农耕和畜牧业的发展、冶金铸造、马的驯化以及社会分工的出现。频繁的部落战争,使大量的战俘和平民沦为奴隶,客观上促进了社会分工的发展。享誉数千年的“夏代有工的玉”,很可能就是在这种社会背景下出现的。随着当时农业和手工业的进步,也为商品生产和商品交换提供了物质基础。联通九州的道路建设和道路管理制度的出台,是禹夏时期交通发展的主要成就。

经虞舜、夏禹两代对三苗集团的持续征伐,华夏集团的势力范围一度扩张到湘水流域,远及南岭北麓。平江舵上坪、湘乡岱子坪等新石器时代遗址,出土陶器的文化面貌与河南地区龙山文化的器物接近,反映了黄河文明在湘水流域的影响。大禹以后,文献传说“因夏民以代夏政”的第六代君主后羿曾“杀巴蛇于洞庭”。《淮南子·本经篇》中记载,羿断巴蛇于洞庭;《水经注》中记载,昔后羿屠巴蛇于洞庭,其骨若如陵,故曰巴陵。

据此推测,虞夏时期,湘水流域的衡湘大地很可能已是华夏文化影响所及的绥靖、羁縻地区。

夏末商汤伐桀,迫使“夏人作了一次民族大迁徙,大体上说,或南流入越,或北迁为匈奴,或西徙为羌。”湘水流域、洞庭湖南北是古越族的分布区,新近出土的考古材料证实,“南流入越”的夏人支系进入了湘境。

近年来,长江流域发现与河南偃师二里头文化(即夏文化)相关的遗址或遗迹达50余处,湘、资、沅、澧等流域均有夏文化遗存出土。其中,石门桅岗墓葬出土的玉圭、玉璋及豆柄、鬶足等与二里头文化同类器形无异。例如:益阳羊舞岭遗址发掘一批含有石家河文化晚期和二里头文化因素的的文化遗存。资水流域受二里头文化影响和辐射的,还有位于桃江修山资水北岸一级台地的许家州遗址。这些发现,填补了湖南地区石家河文化晚期与早期商文化之间的空白,为夏文化南传提供了实物资料。

夏文化的南传,改变了长江流域各部落文化的发展轨迹和模式,南方地区由此也逐步融入以黄河文明为主体的中华文明体系。根据二里头文化遗址的分布地域推测,夏文化南传湖南的路线有东、西两路。东路:经南阳盆地、随枣走廊入鄂东地区,继越长江沿幕阜山西麓、洞庭湖东岸进入湘水流域。西路:自南阳盆地沿汉水南下,循荆襄道至江汉平原西部,再由荆南水系进入澧水和沅水流域。

南岳衡山之禹迹

非常有意思的是,炎、黄、尧、舜、禹等数位远古帝王,都特别看重天下五岳中的南岳衡山,且来了好多次。《金石萃编》说:“虞夏帝王皆南行,非一次。”

衡山地域文化研究专家胡友文总结大禹在衡山的几则传说:一是“金简玉书”的故事,二是建“清冷宫”的故事,三是紫巾台的故事,四是杀白马祭天的故事,五是驻跸毗卢洞的故事。他考证,大禹可能来过五次以上。特别是《竹书纪年》说的“舜帝七十八年,命禹治水到衡山”。大禹指挥治水大军,为衡山做了许多好事,把东湖开发为陆地。

最明显的例子,是他对南岳的开发。《遁甲开山图》说:“禹开宛委山(南岳山)得赤珪如日,碧珪如月,长一尺三寸”,这里暂不说开山得了玉碧,单说大禹开通的山路就是可观的。大禹在山上转来转去,已点出的峰名就有祝融峰、朝日峰、金简峰、云密峰、芙蓉峰、紫盖峰,还有没点名的峰呢,这些峰间通路以前没有人修过,不是大禹开通的还有谁呢?

大禹不仅开发了南岳山,又开发了南岳镇,他在南岳镇东街今祝圣寺处建清冷宫祀舜。有相当的规模,住了主持祭祀的官员和他们的家属。还吸引了民众定居,对繁荣市镇起着凝聚作用。可以说,大禹对南岳的开发功功莫大焉。

搜集发现,衡山与大禹有关的遗迹有40多处,包括溪名、桥梁、土木建筑等,其中带“禹”字地名就有禹溪、禹王桥、禹王城、大禹崖、禹迹桥、禹王庙、禹泉等。仅在衡山县城有六处,其中在白马峰就有三处。《一统志》介绍,禹巡狩至此,血白马祭天,峰因是名。《山海经》说:“禹巡狩至此,用白马祭天,今名杀马冲。”杀马冲即现在的开云镇环溪村。旧《衡山县志》也说:“峰上有仰天台”,是大禹杀白马祭天的地方。此台因是大禹的足迹,历来人民保护有加,直到民国时期才被废。

民国初年还存在一些木料,被村民扛回家了。第四处是紫巾峰下紫巾山麓的紫巾台,是大禹登台祭舜的地方。用青砖砌成,大跃进时期拆建炼铁炉了。第五处是湘江河岸的白马庙,有的说是纪念被大禹杀以祭天的那匹白马的,有的说是纪念大禹父亲鲧的,因为《山海经》说鲧又名白马。又有说是纪念宋高宗泥马渡江的白马。现在白马庙的附属建筑白马庙亭还在,2012年重修一新。第六处是城南原景贤书院有一块大禹碑,是清代衡山学者周惠畴摩刻的。他是金石专家,研究蝌蚪文。此碑一直保留到二十世纪60年代。

衡山福田铺乡有四处大禹遗迹:一处是云密峰下云峰村的大禹碑。《潜确类书》说:“峰半有禹碑,皆蝌蚪文字,碑下有石坛,流水萦之”。经文物专家调查研究,认定是其他大禹碑的母碑,已定为湖南省重点文物保护单位。现辟为衡山县一处新的旅游观光景点,已修建展览馆。第二处是禹溪。《游宦纪闻》说:“过隐真坪,复渡一小河,名叫禹溪。”第三处是云密峰的大禹崖,传说大禹在此休息过。第四处是原云峰寺前的大禹桥,是当地人为纪念大禹在这里的经历而修建的。此桥技艺精巧,用大块方形麻石拼砌而成,严综合缝,缝小到连草都不能生。

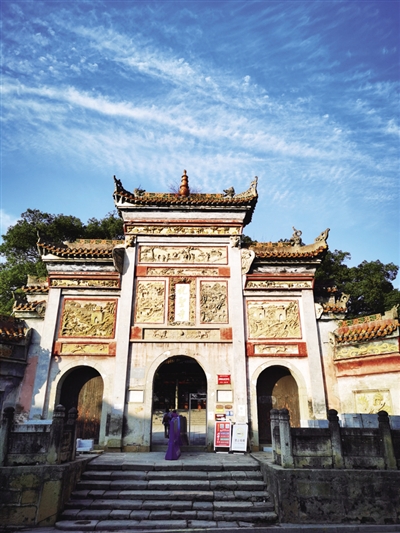

南岳镇有五处大禹遗迹:东街祝圣寺有三处,一是大禹用来祭舜的祠堂,名叫清冷宫;二是大禹手植的柏树,名叫禹柏;三是为保护禹柏而建的禹柏庵,可惜都在祝圣寺前身胜业寺时就已经不存在了;第四处是水帘洞。《潜确类书》说:“昔禹治水,尝登而祭之”;第五处是南岳大庙御书楼曾刻有一块“功高神禹碑”。

另外,在衡山县店门镇也有四处:一是白马庙,是纪念被大禹杀以祭天的白马的,建国后拆建为小学了。二是禹迹桥,在小学前面小溪上,仍保存完好。三是该村也有一条冲叫杀马冲,显然是仿衡山白马峰杀马冲而来的。四是能仁村有大禹治水时修建的“莫高楼”。传说大禹按金简指引来到这里选址搭高台,用于观察天象和山川河流的走势,确定治水方案。高楼不断往上修筑,惊动了天上的神仙,说,莫高了,莫高了,再高就顶到天了,此楼遂名“莫高楼”。

南岳山上的禹迹就更多了,有十三处:第一处是芙蓉峰下的禹王城,本名毗卢洞,是一条“周遭五十余里”的山沟。传说大禹“驻跸”于此。就是驻扎了开山治水的队伍,把山沟变成像城市一样热闹,所以命名为禹王城。第二处是金简峰,据《吴越春秋》等书说,是因黄帝在此峰埋藏金简玉书而得名的。第三、四处是黄帝岩和龙门洞,说是大禹在黄帝岩斋戒祭天,纪念祖先黄帝,所以叫黄帝岩。传说果然在岩下龙门洞找到了金简玉书。第五处是金简峰上的仰高台,是大禹瞭望黄帝、嫘祖和父母的地方。第六处是朝日峰望日台处的大禹碑。南岳文物管理所在此挖出三块大禹碑残片,拼凑成七十七个蝌蚪文字,现藏于所内。第七处是望日台旁的禹碑亭。明万历三十四年(1606年),衡州副使邓某诰建。亭内原有翻刻的禹碑和跋记;第八处和第九处是祝融峰和紫盖峰。《拾遗记》说:“高辛氏时,丹丘国献玛瑙瓮以盛甘露,舜迁瓮于祝融峰,建月馆”。大禹在紫盖峰建宝露台,收藏玛瑙瓮。第十处在紫盖峰上还有一处朝天坛,也是大禹祭天的地方。第十一处是徐灵期在《衡山记》里说:“祝融峰有紫梨,高三百余尺,实大于斗,食之长生。传为禹所植。子虽熟,人莫得而食之”。徐灵期是个道士,爱记些神话传说。第十二处是黄庭观处的金简台。说是大禹建以收藏金简玉书的地方。第十三处是《遁甲开山图》说的,大禹开发衡山的事。它说:“禹开宛委山(南岳),得赤硅如日,碧硅如月,长一尺二寸。”

南岳辖区外的衡阳地区有大禹遗迹几处:一处是石鼓书院的大禹碑,由岳麓山大禹碑拓印而来;第二处是衡阳县岣嵝峰上的大禹碑,由石鼓书院拓印而来;第三处是峰上的禹王庙。《南岳志》说:同治九年(1870年)重修,彭玉麟作记。始建年代不明;再就是寺旁的禹穴、禹泉、禹床。此处还有禹王宾馆。

长沙岳麓山是衡山之尾,有禹迹两处:除了岳麓书院旁的大禹碑外,还有一处治水遗迹,是大禹开凿过的地方,大禹在这里调动船只,名叫“大禹拖船坳”。

以上共40多处有关大禹的历史遗迹,其中至少有30处是大禹本人的足迹,足见大禹与南岳衡山的密切关系了。

功侔云岳,名高青冥。4000年风月同天,仰望历史星空,我们缅怀祖德,无限感激,唯有自强不息才不负老祖宗。