周敦颐(1017—1073年),字茂叔,原名敦实,号濂溪,世称濂溪先生,谥元,尊称周元公。生于道州(今永州道县),长于衡州(今衡阳市)。为宋代儒家理学思想的开山鼻祖,《宋史》里说孟子死后,孔孟之道“几至大坏,千有余载,至宋中叶,周敦颐乃得圣贤不传之学”。世誉其为“孔孟后一人”,其思想对当时和后世的学术、文化、政治都产生了广泛且深刻的影响。周敦颐不仅是宋明理学的开山鼻祖,还是一位以清廉著称的官员。

1

不畏权势为民上言

周敦颐生于书香官宦人家,父辈六兄弟中,有三名进士,这在当时是很了不起的。周敦颐的父亲周辅成大中祥符八年(1015年)考取进士,周敦颐的母亲郑氏是一位出身书香门第、知书达礼的贤妻良母。因此,他从小就受到了良好的教育。父亲周辅成乾兴元年(1022年)去世以后,为生计和环境所迫,周敦颐和姐季淳(20岁卒)、弟敦贲(8岁夭折)跟着母亲来到衡州投靠舅舅郑向。郑向科甲出身,乃北宋显宦,官至龙图阁直学士,见识非常。他看到周敦颐气宇非凡、资质聪颖、勤勉好学,视为己子。他不但抚养周敦颐长大,还亲自为周敦颐授课讲学,在他的指导和周敦颐的勤奋努力下,周敦颐打下了扎实的学术基础。

周敦颐20岁时“行谊名称,有闻于时”,以舅荫补开启为官之路。三年服满,庆历元年(1041年),任分宁(今江西省修水县)主簿,协助知县处理县内大小事务。当地有一个案子久而未决,周敦颐到任后,“一讯立辨”。当地人皆惊叹其能,夸赞他审案决狱的本领“老吏不如也”。因为他的能干,很快上司便推荐他做了南安军(宋代行政区划名,治所在今江西省大余县)司理参军。到任之后,当时有个人犯了罪,但法不当死,转运使王逵畏大户却想重判他。史书上说王逵是“酷悍吏也”,大家都不敢和他争执,怕得罪他。周敦颐却不怕,与他力争,但王逵不听,周敦颐当即“委手版归”,决定弃官而去,说:“这样的官有什么可做的!杀人以媚上,我不为也!”“如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。”就这样直抒胸臆的一句话惊醒了王逵,“逵悟”,囚犯得以幸免。周敦颐坚持依法判决,不怕得罪上级的精神和做法得到了周围人的认可和肯定,连王逵也真心佩服他的刚直,推荐他升官,周敦颐“移郴(先郴县,今苏仙区)之桂阳令”。史称“治绩尤著”。

过了几年,周敦颐转到南昌(今江西省南昌县)任知县,南昌人得知后,兴奋异常,皆曰:“这是当年在分宁时一讯立辨的那位大人啊,我们有冤屈的可以去申冤了!”于是富家大姓、黠吏恶少“惴惴焉,不独以得罪于令为忧,而又以污秽善政为耻”,他们不仅不敢再生事端,生怕得罪了新来的周知县,甚至对自己以前的不法行为都有了羞耻感。周敦颐后来在合州(今重庆市合川区)任判官,因为他的廉直之名和善断才能,手下的胥吏都不敢乱作主张,都兢兢业业按规矩行事。

熙宁二年(1069年)初,52岁的周敦颐被调往广南东路(约为今天的广东省大部,治所在今广州市)任职。当时的广南东路偏隅南陲,经济落后,瘴疫肆虐,是一个偏远、难治、不安全的地方,许多人都不愿前往任官。朝中重臣赵挗吕公著等人以身家担保举荐,都认为以周敦颐的性格和能力定能在广南东路有所作为,极力推荐他“堪充刑狱钱谷繁难任使”。于是,在众重臣的保荐下,朝廷任周敦颐为广南东路转运判官(总管转运司庶务,兼督察属吏),熙宁四年(1071年)正月任提点刑狱(督察官、治在韶关,当年八月因病辞去)。

忠心正直的周敦颐不畏前路艰险,毅然前往。他在广南东路,深入偏僻瘴疠之地,走遍了辖下十四州,一路平反冤案,救民于水火之中。史书里称赞他“以洗冤泽物为己任”“行部不惮劳苦,虽瘴疠险远,亦缓视徐按”。其爱民之心、惠政之意,可见一斑。私访途中,他发现端州知州杜谘以权谋私,暗自垄断端砚产销,大批量低价购进,再高价卖出,人称杜万石。端砚生产者苦不堪言。刚直的周敦颐便上奏朝廷,建议以后凡在端州任职的官员,为官期限内限买端砚两枚,违规者必追究其责任。此令下后,成为后世王朝的硬性规定,是惠及宋、元、明、清四朝端砚生产者的“护身符”,令后人感念至今。

2

清廉奉公见心见行

周敦颐为官35年,任实职32年,所任多是州县小官,但从不以职分卑微为虑。他不求名利,处世超然自得。在广南东路做两年八个月官后,他因病求任江南东道南康军(治所在今江西省庐山市)知军。晚年定居在风景秀丽的庐山莲花峰下,将门前的小溪命名为家乡的濂溪,筑屋其上,悠然自得。周敦颐一生志在爱莲,追求君子人生。年十五岁,时在西湖,郑向以爱莲亭命题,作文《爱莲亭说》。嘉祐八年(1063年)五月五日,于都知县沈希颜、钱拓、王抟以贺生为名,为罗岩新建的濂溪阁求文,写《爱莲说》,十五日王抟出资立碑阁内,文入《周子全书》和历代典籍,广誉后世。此文蕴含了他对人生哲理的深切体验,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”这一千古名句也是他一生为官清廉克己、不愿同流合污的真实写照。

周子因官清家贫文佚,留下6000余字著作中,多有关于廉政思想的内容。周敦颐在《通书》开篇提出,“诚者,圣人之本”,是道德的最高境界。他认为“君子以道充为贵,身安为富,故常泰无不足”,意即只要尊道重德,自然会知足常安,富贵不是指物质财富的充盈,而是身安且道充。因此他极力推崇孔子称赞的“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”的颜回,教学生二程追寻孔颜之乐,提倡士大夫向颜回学习。在《爱莲说》中他不仅抒发了自己自爱不染的高洁志趣,也通过“不蔓不枝”传达他的自立精神,在做官时,不依附权贵,不结党营私。在《通书·公》中,他又着重论述“公”的价值与内涵,“圣人之道,至公而已矣”“公于己者公于人,未有不公于己而能公于人也”。作为儒家思想的继承人和发扬者,周敦颐的“仁”思想在其廉政思想中占有重要地位,他提出,“德,爱曰仁,宜曰义,理曰礼,通曰智,守曰信”“故圣人在上,以仁育万物,以义正万民”。

周敦颐著作中的廉政思想可以概括为:诚即太极、诚即是道、立诚修身、廉洁处世、奉公为政、求仁爱民。他将立诚信之本和“廉”与“洁”有机结合形成独立的廉洁文化,发挥其独有的教化功能,使廉洁文化从此以一种独立的文化形式得到发扬光大,并且影响了一代又一代为官从政者。

周敦颐在自己的著述中倡导以“诚、洁、公、仁”为核心的廉洁从政思想,为官更是时刻不忘践行自己的廉洁理念。周敦颐所做虽多是小官,但他每任一职都能以诚心自励、以廉洁律己、以公心处事、以仁心待民,一生清正廉洁,从不贪取一分私利,自己的俸禄多用于周济亲友和穷困者。因此,他和家人的生活一直都比较贫困。他38岁任南昌知县时身患重病,友人视其服御之物只一敝箧,钱不满百文。到了晚年,他一家六口喝点稠粥都是件困难的事情,甚至于因为家贫,他因病过世后棺椁都不能归乡,只能就近归葬于异乡九江。

他在清廉克己这一点上,不仅对自己和家人要求严格,对族中亲友也不忘时时提点告诫。他50岁时,在永州担任通判一职。侄子周仲章专程来看望他。临走时,为防亲友故旧求己谋私,周敦颐还特意作《任所寄乡关故旧》诗一首,由侄仲章带回道县传谕亲友。诗曰:

老子生来骨性寒,宦情未改旧儒酸。

停杯厌饮香醪味,举箸常餐淡菜盘。

事冗不知筋力倦,官清赢得梦魂安。

故人欲问吾何况,为道舂陵只一般。

在这首诗中,周敦颐言志拒酒食素以保己之清廉,表达了其自得其乐、旷达超脱的士人胸怀;也借此委婉地劝解亲友,都不要有求官请托之念。

周敦颐在57岁时去世,死后得到了高度评价。黄庭坚称赞他:“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。廉于取名而锐于求志,薄于徼福而厚于得民,菲于奉身而燕及茕嫠,陋于希世而尚友千古。”南宋嘉定十三年(1220年),朝廷赐周敦颐谥号“元”公,淳祐元年(1241年)封汝南伯,从祀孔子庙庭大成殿,元延佑六年(1319年)封道国公,明景泰七年(1456年)封嫡裔世袭五经博士,明万历年间,皇封敬入石鼓书院七贤之一,清顺治元年(1644年)封先贤周子祀于阙里庙庭、天下学宫。封出生地道县,成长地衡阳,归宿地九江各一皇封周子专祠,选袭封后裔奉祀生十人,衡阳、道县专祠各四人,九江两人。选后裔六人读石鼓书院义学,作后备人材培养。他高深的学问和清廉的人品,成为后世景仰的一代贤哲。

3

濂溪盛名源自郑向言传身教

周敦颐之所以在理学上能取得这么大的成就,除了自己的天分和努力之外,还与一个人有莫大的关系。那人就是周敦颐的舅舅郑向。

郑向(976—1038年),原名珦,字公明,衡州人。大中祥符元年(1008年)以省元擢甲科(帝丁忧,无殿试,即一甲第一名)进士。初任大理寺评事、蔡州通判,历任濠州知州、蔡州知府、三司户部判官,后迁度支员外郎、盐铁判官,后以知制诰、同勾当三班院出使契丹,再迁转任兵部郎中、提点诸司库务,两浙路转运副使等职,官终龙图阁直学士、杭州知州,景祐三年(1036年)四月卒于任所。郑向文才出众,精通经史,曾参与编修《起居注》,著有《五代开皇记》30卷。

郑向也是一位清正贤明的廉吏。他在官20多年,清廉为官,勤勉做事,造福百姓。任两浙路转运副使时,润州境内(今江苏省镇江市)的蒜山漕河是南北航运的要道,但经常堤坝溃决、泥沙淤塞河道,屡次酿成水灾,毁坏良田,严重影响漕运,成了官民生产生活的心腹之患。郑向以副使身份主持疏浚河道、筑堤护坡等工程,使之畅达于江,南北航运疏通,灌溉便利,“人以为便”。郑向一生所任皆与经济、民生直接关联的官职,往往有大额资财从他手中出入,但他始终严以律己,厉行奉公节俭之道,决不贪赃一文钱。

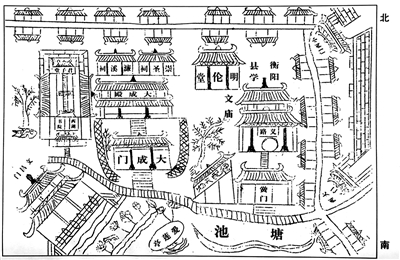

乾圣元年(1022年),周敦颐父亲去世后,天圣二年(1024年)8岁的他由母亲带着投奔衡州的舅舅郑向。郑向对这个聪颖好学的外甥十分看重,特意在西湖南岸(吉祥街口)建私学独立小院,84平方丈,有房26间,契据名濂溪别墅(后名周公馆),供其读书。郑向丁忧和休假期间亲自授课督学,指点周敦颐研习诗书。郑向知道外甥周敦颐从小就喜欢莲花,于是在西湖广植白莲,尽其所能地创造最佳的学习环境。作为当时的易学和史学大师,郑向还在凤凰山虎啸岩前修建爱莲亭,方便族中生徒风雨无阻观莲赏莲,格物悟道,为子侄讲授易学,后人在此建讲易台纪念其事。衡阳今天还有“西湖夜放白莲花”和“白莲仙子戏西湖”的典故相传。郑向不仅向周敦颐传授学问,还把自己的清廉、公正、自律等优秀品格通过言传身教深深地植入了外甥周敦颐的心中,成为周敦颐钻研学问、勤勉为政的精神导师。

郑向疼爱关心外甥周敦颐,亦父亦师,外甥周敦颐尊敬孝顺舅舅郑向,亦子亦徒,元配妻陆氏十五岁嫁入周家,陪伴舅母十九年终老,三十四岁才随夫入川生子,三十七岁积劳成疾病卒。舅甥两人之间的深厚情谊被传为佳话。郑向在周敦颐的培养上居功至伟,可以说没有郑向,就没有周敦颐这位理学大师。也正是因为这个原因,景定五年(1264年),衡州知府王亚夫请工部尚书汤汉为石鼓书院州学宫写《先贤堂记》,郑向被尊列本土首贤。

为了纪念这舅甥两人,衡阳修建和命名了许多有关他们故事的名胜古迹。西湖公园的爱莲亭、莲湖路、爱莲路、衡阳高新区蒸水风光带建濂溪文化园,内有恩舅廊、甥舅雕像、“濂溪第二故里”牌坊、爱莲亭。2013年把露水塘周子祠三间残房迁建于内,都蕴藏着衡州千年不朽的诚廉文化基因密码,且赓续不绝,熠熠发光,泽被后世。