重到可以为之远离家乡、荒岛求索,深藏功名三十载;重到从一穷二白中“头拱地、脚朝天,也要把核潜艇搞出来”;重到年过九旬仍不甘退休,誓要再干好多年……

10日,黄旭华,这位共和国的第一代核潜艇总设计师,从习近平总书记手中接过了2019年度国家最高科学技术奖奖章。黄旭华的人生,就像深海中的核潜艇,“深潜”一辈子,无声,却有无穷的力量。

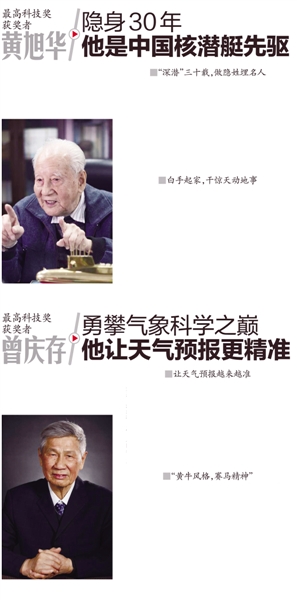

■“深潜”三十载,做隐姓埋名人

一头银发向后梳,整饬的西装上搭着一条已经磨起球的素色围巾,脸上挂着温和的微笑。原中国船舶重工集团公司第七一九研究所名誉所长黄旭华院士,用云淡风轻的语气,谈起那些惊天动地的过往……

1926年,黄旭华出生于广东省海丰县的一个小镇,小学毕业时,全面抗战拉开了序幕。

“想轰炸就轰炸,因为我们国家太弱了!我要学航空、学造船,我要科学救国!”海边出生的黄旭华,以造船系第一名的成绩进入国立交通大学(今上海交通大学)。

1958年,中国启动核潜艇研制工程。一批人挑起开拓我国核潜艇的重任,黄旭华是其中之一。

彼时,面对苏联的技术封锁,毛泽东誓言:“核潜艇,一万年也要搞出来!”

“听了这句话,更坚定了我献身核潜艇事业的人生走向。”黄旭华说。

1965年,核潜艇研制工作全面启动,核潜艇总体研究设计所在辽宁葫芦岛成立,黄旭华开始了“荒岛求索”的人生。

接下这份绝密任务后,黄旭华三十年没有回过家,家人不知道他在外做什么,父亲直到去世也未能再见他一面。

黄旭华及其同事们荒岛求索,在世界核潜艇史上写下光辉篇章——上马三年后开工、开工两年后下水、下水四年后正式编入海军进入战斗序列。

中国成为继美、苏、英、法之后世界上第五个拥有核潜艇的国家,辽阔海疆从此有了护卫国土的“水下移动长城”

■白手起家,干惊天动地事

“那时候严格地说是不具备研制核潜艇的条件的。我们没有人见过核潜艇,大部分人没出过国,都是‘土包子’。”黄旭华说。

一没有核潜艇的相关知识和参考资料,二没有足够的科研水平,三没有硬件条件,摆在黄旭华和同事们面前的情况十分棘手。

没有条件也要干!怎么办?骑驴找马,决不等待。

——用“土”办法解决尖端技术问题:

没有现成的图纸和模型,就一边设计、一边施工,白天黑夜加班加点;没有计算机,就用算盘和计算尺,日日夜夜、月月年年,算出了首艘核潜艇几万个数据;为了控制核潜艇的总重和稳性,边角余料都要过磅称重……

——清醒的头脑就是法宝,深入调研,搜寻核潜艇的材料:

为从零零碎碎、真假难辨的资料中拼凑有用信息,他们时刻携带“三面镜子”:用“放大镜”搜索相关资料,用“显微镜”审视相关内容,用“照妖镜”分辨真假虚实。

就这样,黄旭华和同事们突破了核潜艇中最为关键的核动力装置、水滴线型艇体、艇体结构、发射装置等技术。

时针转动,我国迎来核潜艇首次深潜试验。潜到水下数百米深,危险程度可想而知。

这位总设计师决定,亲自随艇下潜!

“艇的结构设计和数据测试都是安全的,我很有信心,也请大家放心;万一有情况,我同大家一起处理。”黄旭华说,我们要唱“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”,去把试验数据完整地拿回来!

10米、100米、200米……核潜艇不断向极限深度下潜。

成功了!核潜艇稳稳地潜到了极限深度。当核潜艇浮出水面时,现场的人群沸腾了。此时黄旭华终于藏不住激动的心情,欣然题诗:“花甲痴翁,志探龙宫。惊涛骇浪,乐在其中!”

(据新华网)