康熙十七年,公元1678年3月,吴三桂准备在衡州登基称帝。这是他起兵反清的第6年。

吴三桂的幕僚建议,请王船山写劝进表,为吴三桂的上位“贴金”。然而王船山的回复,却结结实实“打脸”吴三桂。他不仅严词拒绝了,更是作《祓禊赋》表明自己不愿意同流合污的心迹。

这可能是明末最有名的忠臣和叛臣唯一一次直接交集,但结果早已注定。王船山是典型的儒家代表性人物,崇尚忠义气节,与反叛两朝的吴三桂很难“兼容”。

更何况,王船山刚烈的性格,也是家族一脉相承。

吴三桂衡州称帝 王船山严拒劝进

1673年11月,吴三桂自号“周王天下都招讨兵马大元帅”,联合平南王尚可喜、靖南王耿精忠起兵反清,史称“三藩之乱”。此时,离他绞杀南明永历帝朱由榔不过10余年。

吴三桂因擒杀朱由榔之功而晋爵平西王,镇守云南,但与清廷的矛盾也由此埋下:前者担心后者“鸟尽弓藏”,后者担心前者“尾大不掉”。

起兵之初,吴三桂军一路势如破竹,加之四川、陕西、河北等地响应者众,清朝大半江山震动。然而到了1678年,吴三桂兵锋已经受挫。这一年的3月,他已准备在衡州府登基称帝。

中华自古就是礼仪之邦,更何况是登基这样的大事,自有一套严格的流程,其中就包括“劝进”。

即使是正常子承父位,如果表现出一副急不可耐的模样,也容易招致非议。这就需要朝臣们和有名望的士林代表上表劝进,而继承皇统者还需要三劝三辞。

至于非正常方式登基者,更需要通过他人劝进来表明,自己的上位是天命所归、众望所集。吴三桂和王船山的交集也由此而来。

彼时,年届花甲、隐居湘西草堂的王船山是当世大儒,人格魅力影响深远,就连万峰寺的长老都宣称:“不愿成佛,愿见船山。”

得到王船山的劝进表,显然能让吴三桂的称帝更堂而皇之,名正言顺。

除此之外,还有更加务实的理由。北京大学历史学系教授王立新在著作《天地大儒王船山》中分析,王船山是南明旧臣,吴三桂请他写劝进表,可以拉拢南明遗臣,既增加实力又增加声望。

王船山早年一直致力于反清复明,吴三桂起兵之初也以“反清复明”为号召,声称要“共举大明之文物,悉还中夏之乾坤”。但晚年王船山饱经磨砺、参透世事,显然早已看穿吴三桂口是心非、反复无常的本质。

《王夫之年谱》记载,“1674年正月,吴逆三桂伪檄至衡州。公至湘乡”。《湘西草堂》记:因避滇氛,泛宅数载。吴三桂起兵的消息传到衡州后,此后的几年,王船山到处游历,不愿意与之产生纠葛。

及至避无可避,请王船山写劝进表的人找上门时,王船山只能犀利地拒绝了。湘江之西,石船山下,王船山最著名的隐居地湘西草堂见证了这一幕。

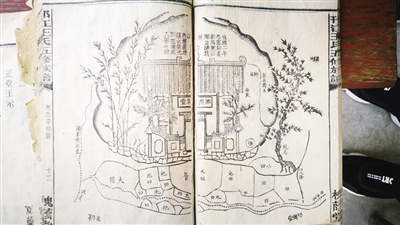

中晚年时期的王船山基本定居衡阳县西部,闭门著书立说。他先后居住在败叶庐、观生居,终老于湘西草堂。

《王夫之年谱》有记载:1675年,“去观生居二里许,仍里人旧址筑湘西草堂”。就在这里,王船山潜修17年,完成了他一生中著述的大部分。

王船山第四子王敔撰写的《大行府君行述》记载,当吴三桂僭号衡州之时,伪僚有属船山劝进表者,船山回答曰:“我安能作此天不盖、地不载语耶!”其人大愕。王船山慢慢解释道:“某先朝遗臣,誓不出仕,素不畏死。今何用不祥之人,发不祥之语耶?”其人聋缩而退。

如果换用现在的语言表达王船山当时的话就是,我怎么能写这种为虎作伥、助纣为虐的劝进表?如果写了,会天地不容的。在吴三桂的势力范围内,说这样胆大直白的话,让吴三桂的使者听后当场就震惊了。

王船山接着说,我是明朝的遗臣,坚决不出来做官,也从来不怕杀头!先朝已经灭亡,我是灭亡者的余灰,只会给你们带来霉运,你们何必要我这样的人,来说出不祥的话语呢?

在吴三桂的使者走后,王船山可能也担心自己“打脸”吴三桂的言行会招致报复,于是逃进了深山。

但这还不算完。王船山针对这件事作了一篇《祓禊赋》:谓今日兮令辰,翔芳皋兮兰津。羌有事兮江干,畴凭兹兮不欢。思芳春兮迢遥,谁与娱兮今朝。意不属兮情不生,予踌躇兮,倚空山而萧清。阒山中兮无人,蹇谁将兮望春。

祓禊,古代中国民俗,每年于春季上巳日在水边举行祭礼,洗濯去垢,消除不祥,含义是“除恶之祭”。

王船山感觉自己的灵魂受到了吴三桂的玷污,这种思想从其作《祓禊赋》不难窥视。

春秋大义塑船山 一门刚烈相传承

如果撇开各自立场不谈,能被登基称帝者点名写劝进表,某种程度上是身份地位的象征,意味着王船山在当世的影响力是受到广泛认可的。

但王船山并不追求这样名利,他直接拒绝了吴三桂的请求。在历史偶然的背后,又是一种必然:其一,作为精研《春秋》的大儒,他所追求崇尚的大义节气,与吴三桂的历史行径严重冲突;其二,王船山的刚烈性格也是从小受家风熏陶所致。

王船山7岁时就学完十三经,《春秋》是他科举路上的本经,还在乡试中以《春秋》经魁考取第五名。此后,《春秋》更是其重要研究领域。

《春秋》最为人称道的,就是“微言大义”,而大义之一是“尊王攘夷”。终身研究《春秋》的王船山显然受影响至深。

由张岱年主编、衷尔钜著的《大儒列传——王夫之》一书中,曾指出王船山的许多文字都反映出同情民间疾苦,谴责统治者的诛求无餍,但对“犯上作乱”者却持反对态度。

1644年,明朝崇祯帝煤山自缢身亡。王船山作《玉门望狮子峰用旧作四韵(之二)》诗中,把明王朝的灭亡和农民义军隐喻:“分明霜雪苦,偪侧虎狼欺”。这也可为王船山青年时期拒绝张献忠的招揽作注脚。

同时,王船山的刚烈性格,还与父母、叔父、兄长一脉相承。《大儒列传——王夫之》就对此进行了详细阐述。

王船山的父亲王朝聘就是一位严求节义的饱学之士。本次策划前文曾提到过,王朝聘曾抗拒索贿为官,勃然大怒并连夜返乡。“家居十七载不一至郡邑庭,亦不通杂宾客”“长吏到门,以疾却刺”。即脚不进官衙门,主动推托登门拜访的官僚豪绅,也不随便与人来往。

王朝聘临终对王夫之兄弟遗嘱两点:其一,不当清朝顺民,寻找机会武装抗清;其二,安葬他的遗体不得沾“腥膻”(即蔑视清朝)。两点都反映出王朝聘强烈的民族气节。

不能遗漏的是王船山的母亲谭太夫人。在王船山与夏汝弼、管嗣裘、僧性翰南岳组织反清武装起义失败后,谭太夫人鼓励他投靠南明永历政权继续抗清。

叔父王廷聘同样是对王船山影响很大的老师。他教导王船山“远利蹈义”,更是在文学上培养后者“建安风骨”,即“慷慨以任气,磊落以使才”。

年长12岁的王介之,与王船山可谓亦师亦兄。王船山4岁发蒙,就是跟着王介之受读。王介之的耿介刚厉性格,也是有据可证的。王船山也评价“有兄姜桂性,以恶为仇疾”。

1639年,王介之乡试中副榜,次年入国子监。但他厌恶“同舍皆气矜竞猎”,羞同“与奔鹜者为伍”,不久就“拂衣不请而归”。王介之看不惯国子监学风败坏、萎靡,干脆不告而别。

当时,有郡守贪婪而残暴。在郡守生日那天,乡绅们被迫凑银两送礼,还准备敬献一篇祝寿文。这篇祝寿文乡绅们想找王介之执笔,王介之为此怒斥:倘不能恶恶如《巷伯》,更赋《缁衣》乎?王介之根本不把贪酷的郡守放在眼里。在他看来,即使做不到像巷伯那样痛恨恶人,也不能把恶人当贤者来歌颂。

由此可见,王船山一门对为人品德、忠义气节可谓奉为圭臬。这样的王船山,遇到追求私利、无视节操的吴三桂,可谓“道不同,不相为谋”。

看清时局后的坚定选择

应该说,到三藩之乱的时候,王船山的状态已经是隐居避世。在组织和参加过一系列抗清活动后,他意识到清朝的统治越来越稳固,反清的希望渺茫,从而把精力转向了学术研究,以实现文化上的抱负。

吴三桂起兵后,肯定很希望得到士林的支持。而王船山在当时的文人中声望很高,是思想界的巨擘,所以才有吴三桂请他写劝进表之事。

但王船山有自己的想法和判断。

一方面,他已经决定投身学术,没有精力去顾及外界事务。更重要的是,他和吴三桂在思想和精神上是截然不同的两类人。在王船山看来,吴三桂之前放清军入关,是“带路党”、叛徒;之后又因为自身利益,可谓反复无常,各种行为都是不道义的。加之王船山也不看好吴三桂起兵能够成功。

或许三藩之乱在王船山内心激起过波澜,觉得是个反清复明的机会,但他再三思考后,还是坚持了晚年的学术之路。

康熙十三年甲寅(1674年),公五十六岁。正月,吴逆三桂伪檄至衡州。公至湘乡。

因避滇氛,泛宅数载。

康熙十七年戊午(1678年),公六十岁。居湘西草堂。闰三月,吴逆僭号衡州。其党以劝进表来属,公婉词拒之,逃入深山,作祓禊赋。

(王之春撰《王夫之年谱》)