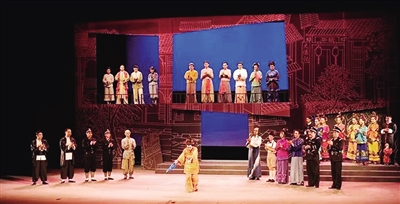

电影《阿搭嫂》剧照。(资料图)

■王 珉

最近,改编自同名高甲戏的电影《阿搭嫂》在全国公映,原剧从2006年创排至今,经多番打磨提升,衍生出多种版本,曾获第三届中国戏剧奖·曹禺剧本奖、第十一届中国戏剧节中国戏剧奖·剧目奖等多项大奖,入选过第十二届中国艺术节、首届中国(上海)小剧场戏曲展演。

福建有五大剧种:闽剧、梨园戏、莆仙戏、高甲戏和歌仔戏。在中国戏曲版图中,福建戏曲因方言语系和地域文化独树一帜,既有如莆仙戏、梨园戏这样古老的传统剧种,又有如《阿搭嫂》这样极具闽南特色的高甲戏。

在高甲戏舞台上,总能惊喜地看到剧种传统与剧目创新的完美结合。电影《阿搭嫂》为2020年中国戏剧梅花奖数字电影工程拍摄项目,改编自高甲戏《阿搭嫂》,系厦门首部戏曲电影。原来舞台剧的时序变化和心理变化,在舞台上很难表现。但该片却用电影镜头转换,展现古道热肠、好打抱不平、大大咧咧的闽南阿搭嫂形象,让人感受到路见不平拔刀相助的人间大爱。

高甲戏的独特美感在于模仿木偶戏,夸张变形,在似与不似之间挥洒作戏。模仿并非偶然,而是有意识地模仿,与丑角表演的美学特征联系在一起,形成整套表演程式。该片借鉴福建提线木偶和布袋木偶的特色,动作更加夸张,耸肩、摆手等程式极适合塑造阿搭嫂的喜剧形象。阿搭嫂、天成等人物在肢体表演上创造性的转化与表现形成了“傀儡丑”独特的表演形态与美学艺术。

电影选取民国时期的时代背景,充分发挥丑行的表演功力,将阿搭嫂的正义与丑行的幽默诙谐结合。当秀才被轿夫撞伤后倒地不起,只有阿搭嫂想扶起秀才。所有路人都当没看到。阿搭嫂提出赶紧救人,三个大汉才抱起秀才。对方先是问看病钱,再问押金。但阿搭嫂拿出的铜钱连喝茶都不够,所以路人全跑了。此处通过阿搭嫂和路人的矛盾冲突,对见死不救的社会现象进行了无情地鞭挞。

电影《阿搭嫂》虽为传统剧目整理改编,但编剧曾学文和导演程箓在改编过程中,致力于以不破坏此戏表演传统为前提。所以秀才碰瓷阿搭嫂索要医药费、少爷哭闹吃西瓜、少爷被拐骗、阿搭嫂吃腐竹炖肉皮(闽南俗语“被打”)等做工戏,都成为体现高甲戏旦行表演精髓的精彩段落。阿搭嫂在警察局被打后痛哭唱道:“气如丝,良心死。”她的头垂在被打的椅子上,六个警察对峙阿搭嫂,与公堂的“公正严明”四个字形成鲜明对比。此时,阿搭嫂被打的痛苦,与前期活泼夸张的喜剧性格,烘托出其对见义勇为高尚品格的坚守。

官兵追来了怎么办?此时电影响起弹拨乐器和其他乐器合奏,展示阿搭嫂的心理活动。身着深蓝闽南传统服饰的阿搭嫂,奔逃在夜色中躲避官兵,演员的脚下功夫精彩诠释了阿搭嫂慌乱和紧张的情绪。阿搭嫂慌不择路躲到七娘庙里,在闽南民间信仰中,七娘是照顾小孩的神祇。此时阿搭嫂听到天成向七娘跪拜,大意是坦白自己抓了少爷,两个绑匪要杀少爷。阿搭嫂假扮七娘说道:“天成你若将少爷放了,我就饶恕你!”后来两个绑匪因为天成放了少爷,想杀天成,阿搭嫂替天成挡了刀。天成给阿搭嫂包扎手臂伤口,阿搭嫂教育天成要改过自新。可以说,电影构建了一对僧俗关系,阿搭嫂的故事在此也蕴含了更深的意义。“搭”在该片是题眼,字面意思是阿搭嫂“搭”很多路人——她好心救受伤的秀才,却成为“肇事者”;她好心送少爷回家,却被警察当成“绑童”的人贩子;她想让秀才作证,却害秀才成了绑架少爷的同伙。愧疚的她带秀才逃回家,却引发儿子儿媳的误会要她去自首……“搭”在该片被延伸为大爱,阿搭嫂的善良和热心肠成为她与周围人搭起桥梁的纽带,尽管她多次因为好心而陷入麻烦。但她始终坚持初心见义勇为去帮助他人,最终传递出重新找回阿搭嫂精神,以爱对待身边人身边事、崇德尚善、匡扶正义的价值观。

高甲戏,一个孕育于明末清初的古老剧种,今天不仅没有被时代抛弃,反而因电影《阿搭嫂》丰富了古老剧种的表现形式而熠熠生辉。

片末,淘气的少爷受到阿搭嫂感染,勇于承认自己贪吃爱玩迷路的错误,从而走出孩子气,大胆指认阿搭嫂不是同犯、不是坏人。因此,阿搭嫂在该片承载了“人之初性本善”的美好,正所谓“大海波涛浅,小人方寸深”。电影最后,所有演职人员和主演合唱揭示本片另一个主旨:“只要人人诚相待,花开不用春天时!”